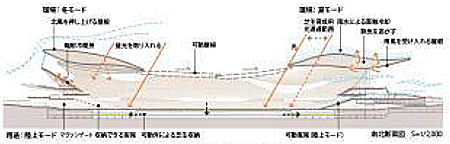

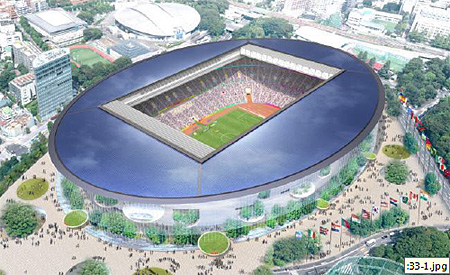

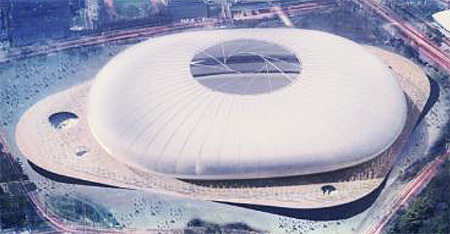

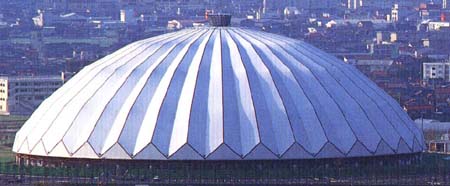

現国立競技場をチューンナップ、バージョンアップして、 改修による新国立競技場計画案 説明書

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

企業誘致が行われるような地方都市の工業団地は、大きな敷地と広い幹線道路のスケールによって殺風景になりがちなのですが、、

Image may be NSFW.

Image may be NSFW. 建物の中に、通りぬけ通路や光の街路を導入。

集合住宅になると、そのあたりの小さな都市的構成はもっと徹底していて、建物の中に街路を組み込んであります。

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

、近未来的都市ではなく 伝統的な都市空間の再解釈に挑んでいらっしゃいます。

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

さらには展望台のような、上に向かう塔の建築であっても 、

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

建築がただ単にピクチャレスクな自己中心的な鑑賞用のオブジェクトではないってことが、はっきりわかりますよね。

大野先生は1985年に雑誌「建築文化」に、「周縁に力がある」という論文を発表されて、そのあたりを喝破されております。

ロラン・バルトの引用から始まるあたりが、僕好みで非常にカッコイイので、ちょっとご紹介しておきますが、

周縁に力がある 1985

建築に於ける周縁空間

都市空間の周縁

周縁のモニュメンタリティ-

周縁に遊ぶ=江戸の名所という、大野先生の現国立競技場の改修案がどのように優れているのか引き続き解説していきましょう。