前述の槇文彦先生の

「それでも我々は主張し続ける 新国立競技場案について」

PDFファイル:『JIA MAGAZINE』2014年3-4月号」

でとてもビックリしたといいますか、

槇先生のお人柄がにじみ出ているカ所があります。

34行目からです。

~~偶然20年以上前に隣地の現在の東京体育館を設計、建設した経験から、一昨年の11月に発表された最優秀案のパースが東京体育館を前景に描かれていただけに、その巨大さに驚愕した。そして友人からコンペの要項を借り、あるいは建築史家、陣内秀信氏の紹介で今泉宜よし子こ 著『明治神宮-「伝統」を創った大プロジェクト』(新潮選書、2013年)を読み、神宮内苑・外苑の歴史をよりよく識ることによって、ますます何かしなければという思いから一文を書く準備を始めたのである。~~

この本を読んで、、とはっきり書かれているカ所です。

はじめから知ってたんだよとか

俺は元々詳しいんだよとか

そういう上から目線じゃなく、素直に今泉宜よし子こ さんの著書

『明治神宮-「伝統」を創った大プロジェクト』(新潮選書、2013年)

という本をご紹介されています。

東京の森⑧みんなの森

PR: auひかりは速い、カケツケ設定0円、セットでおトク!

| Image may be NSFW. Clik here to view.  |

| ハ・カ・セの条件など詳しい内容はこちら |

新国立競技場の基本設計は終わらない理由

先日、次のようなニュースがありました。

2月の大雪なら屋根落ちる? 新国立競技場、設計見直し

朝日新聞デジタル3月28日

2020年東京五輪・パラリンピックの主会場に予定されている新しい国立競技場の開閉式屋根について、今年2月中旬並みの大雪が降った場合、雪の重さに耐えられず崩落するとの試算が出ていることが26日分かった。日本スポーツ振興センター(JSC)が基本設計を進めており、屋根の素材や可動部の構造などを再検討している。

開閉式屋根はコンサート利用を増やし収益を上げるため、悪天候や騒音対策で設置が決まった。普段は開けておき、コンサートや悪天候時に閉める。「頑丈な屋根でなく、雨の時にさす傘のイメージ」(文部科学省幹部)で、東京ドームの屋根と同じガラス繊維膜材を想定。設置費用は120億円、開閉にかかる電気代は1回1万円としていた。

しかし、関東各地で観測史上最大を記録した2月14~16日の大雪で、東京でも体育館やアーケードなどの屋根が崩落。新国立競技場の屋根も同程度の雪が降った場合、重さに耐えられないとの試算が設計事務所から出たという。文科省の担当者は「2月は想定外の大雪だった」として「東京ドームのように覆いっぱなしなら問題ないが、屋根の可動部に負荷がかかるとのことだった」と説明する。

建築基準法は大規模な建物について、50年に一度の大雪にも耐えられる強度を求めているが、2月の大雪を受け国土交通省は基準を見直す方針。JSCは関係法令にのっとったうえ、設置費用が増えないように見直しを進めるという。(野村周平、阿久津篤史)

えっ?何っ?何言っちゃってんの?

と、建築関係者なら皆そう思うでしょう。

というのも、通常の設計実務において、

設計し終わったけど、その後で、

雪の重みで耐えられないことが分かる。

なんてえことは、起きないからです。

なぜかというと、

設計というのはその初めに積載荷重というのを考えてから始めるからです。

自動車で考えてみてもわかると思うのですが、

T型フォードの時代ならいざしらず、

車の設計をしてみたけど車が走らないことが分かった、、

なんて話はないですよね、走るように設計するんだから

調理してみたけど、食べれないことが分かった、、、

ま、これはあるかも知れないですけど、、そこは味覚の個人的問題でしょう。

で、雪の問題なのですが、日本は地震国というだけでなく、多雨多雪地域でもありますから

建物にかかる雪の重さにも初めからうるさいんです。

大きくは垂直積雪量が1メートル以上かどうかで、

多雪区域かどうかをいったん線引きしてあるんです。

北海道なんかはほぼ全域が1メートル以上です。

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/kijun/sekisetu.htm

おおまかに考え方を解説すると下のような感じ、雪の積もり方は地域ごとに違うので、各市町村ごとにきめ細かく決まっています。

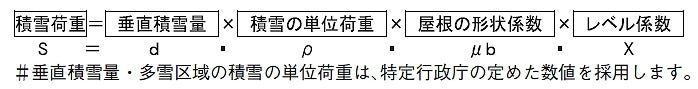

積雪荷重(雪が積もることによる屋根にかかる重さ)

は以下の4つの関数として現されます。

d:垂直積雪荷重(そのまま、積もる高さ)

ρ:積雪の単位荷重(雪の深さ1センチごとに基本20N/㎡)

μb:屋根の形状係数(雪が自然に落ちるかどうか屋根傾斜の違い)

X:レベル係数(地域ごとの違いを考慮する数値)

ギリシャ記号が出てきて難しそうですが、関係だけ説明します。

1㎡の平らな面に積もる雪の深さに雪の1㎡あたりの重力20Nをかけて、

積もりやすいかどうかを考慮して、後は地域ごとに考える、です。

まあ、要はですね。

日本に建っている建築のほぼすべては、設計の前に地域ごとに雪の量を見込んでから設計始めているわけです。

これなんか、北海道だけじゃなく新潟や秋田、意外なとこでは滋賀県なんか豪雪地方なんですけど、街の普っ通っ~の工務店でも当たり前にやってることです。

そもそも普段なんにも報告してこないJSCさんが、

「報告イタシマス!」

「ワレ想定外ノ積雪に遭遇セリ!」

「ソノ甚大ナルヲモッテ、設計ヲ見直スニ決ス!」

みたいな感じで積極的にご報告されているのが、

不可思議でならなかったんです。

というのもですね。

東京都の積雪荷重は、その想定する垂直積雪量は30~40センチなんだな。

これは、30~40センチ降るっていうことではありません。

雪なんぞ数年に1回降るかどうかの岡山県と同じようなものです。

いきなり東京の設計条件が多雪地域に変化したわけじゃない、、

積雪荷重が1メートルとかに急に決まったわけじゃあるまいし、、、

何、急に、

「想定外ノ積雪ニ遭遇セリ!」、

「基本設計の提出ノ遅延ヲ許可サレタシ!」

とかテンパってんだろう、、、

だって、垂直積雪量が30センチくらいでいいってことは、、

最初の積雪荷重の計算でいって、まったく雪が滑り落ちないと仮定しても

深さ1センチあたり20Nなんだから、600N/㎡。

このNってやつは質量kg×9.8m/ss(重力加速度)なので、

いくらの体重の人が乗ってる想定かというと61.22キロの人じゃん。

昔のブリトニー先生くらい?

1㎡の広さあたり、人間一人も支えられない屋根なのか?

と以前、橋梁じゃねえの?どうやって施工するんだ?と解説した

新国立競技場の設計案をもう一回ながめ始めたんです。

すると!またまた大変なことが分かったんです。

これが、以前もご紹介した新国立競技場計画案のモデルです。

これ、でっかい橋だろ?っていうのは前にやりました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

既にこの半年間まったく進捗が見られないという、

JSCの新国立競技場に関する進捗状況というコーナーがあるのですが、

この報告書は誰でも見ることができます。

平成25年11月 新国立競技場基本設計条件案策定

http://www.jpnsport.go.jp/newstadium/Portals/0/shinchokujokyo/20131211_kihonsekkeijokenan.pdf

この報告書はけっこう真面目に作られており、これまでの経緯や関与している当事者をその座長名までは明記してあります。

最初から最後まで関わっているのはやはり安藤忠雄さんただ一人ですね。

同時に、設計を進めていくための必要部屋数や使用者側の要望なんかも書いてあります。そして周辺景観についても。

いってみれば、この書類が本来のコンペ募集要項となるべきものといってもいいでしょう。だから、実際はこの書類が出てから初めて建築の設計を始めたということがわかります。

この報告書の2P目に「フレームワーク設計を日建設計・日本設計・梓設計・アラップジャパンの4社JVを特定し、5月31日に契約しました。」と書いてあります。

この言葉を聞くと普通の人は「設計」って言葉が付くから

ああ、去年の夏前からなんか設計作業やってたのね。って思うでしょう?

私が建築の専門家としてこれを見て思ったのは、

これ、一体全体何をやってるんだろう?

なんだ?「フレームワーク設計」って、、、というのが正直な感想です。

「フレームワーク設計」ってソフトウェア開発の現場では、まま聞くと思うんですが、プログラム開発作業の効率化を図るために、よく出てくる処理や必ず登場する基本的な記述をいちいち作らないで、使い回せるようにした枠組みのことです。

建築の現場では今まで聞いたこともない作業概念なんですよ。

その設計作業をやったと書いてあるんですね。

JSCの新国立競技場に関する進捗状況の記述には以下のように書かれていました。

「フレームワーク設計」では、ザハ・ハディド・アーキテクツのデザイン監修の下、

基本設計を行う前段階として、既に決定しているラグビーワールドカップに加え、オリンピック・パラリンピック競技大会開催を想定しつつ、ザハ・ハディド氏のデザイン案を忠実にかつスポーツ・文化の各WGから出された要望をすべて取り入れた場合の試算をおこないました。

この作業ってまだ建築の設計じゃねえじゃん。

みんなの要望を集めて、まとまるかどうかを調べました、じゃん。

そんなのやるためになんで、日本建築設計界の両横綱そして東の大関である

日建設計・日本設計・梓設計さんを投入しているんだ?

それだけじゃない。アラップジャパンまで、そんな準備作業に駆り出しているんだよ。

JSCが「フレームワーク設計」と呼んでる作業は、コンペの実行委員会でやっとくべき作業じゃないか!

国立競技場将来構想有識者会議の建築座長の安藤忠雄さんが、真面目な建築技術者とかの専門家を集めて、コンペの事前にやっとくべき検討作業のことじゃんか!

何をサボッてたんだ、この人は。

TVや雑誌なんかで、「学校行ってない、ボクサーやった、皆に相手にされへんかった、なにかと闘った、世界に褒められた、夢をもとうや、コンクリートは暑くて寒くてしんどいわ、自分が住むんやったら建売のマンションが一番ええわ」とか

言ってる場合じゃないだろう!!

全然、新国立競技場の件、まだまだ基本設計に取り掛かれてないじゃんか!

建築専門家以外の人たちには日建設計・日本設計・梓設計・アラップジャパンというメンバーがどれだけ豪華キャストかわからないでしょう。

簡単に触れておきますと、、、

新国立競技場の基本設計が終わらない理由2

新国立競技場の基本設計の着手が遅れているなんてもんじゃなくて、そもそも「フレームワーク設計」という作業内容不明の設計の準備作業に駆り出されたのが日建設計・日本設計・梓設計・アラップジャパンというエース級の設計会社であったということ、

そして日建設計・日本設計・梓設計・アラップジャパンという会社がどういったところなのか、、でした。

日建設計

日建設計(にっけんせっけい)は元々は19世紀末、1900年(明治33年)に住友財閥の建築部門として設立された老舗設計会社です。

住友というと今では銀行とかですか?って感じだと思うんですが、住友グループの発祥は、天正18年ごろ豊臣秀吉が小田原征伐をおこなっているころに京都で銅の精錬を始めたのが開祖といわれております。

その後江戸時代を通じて銅の精錬から銅山経営、そして両替商と幕府御用達の鉱業と金融の一大コンツェルンとなりました。しかし明治維新により幕府側の資産は全部凍結、住友の銅山も銅備蓄も全部差し押さえられて存亡の危機に瀕します。そこを当時の住友番頭広瀬宰平の活躍により新政府においても銅山経営を続けることに成功し近代化に成功します。

太平洋戦争後は財閥解体によりグループの一部が離散しますが、旧住友系列の企業グループ白水会を結成し徐々に住友財閥を再興し現在に至ります。なので日建設計の業務実績には住友系列の建物が多いのです。

住友の部門といいましたが、正確には設計事務所としての日建設計の元の母体は長谷部竹腰事務所といいます。住友工事部を退職した長谷部鋭吉と竹腰健造によって創設されました。

戦前では住友ビルディングや大阪株式取引所などの設計が有名ですが、神宮外苑の絵画館コンペで二位に入選されています。

また戦後の日建設計は林昌二さんのご活躍が有名ですね。

銀座三愛ビル(1962年)

パレスサイドビル(1966年)

新宿NSビル(1982年)

設計会社でも売り上げで300億円以上をあげており、二位のNTTファシリティーズに50億円近い差をつけております。ちなみに売り上げ高でいうと、3位~4位が三菱地所設計と日本設計で日建設計の半分くらいではなかったでしょうか

設計事務所の場合、ほぼ全社非上場ですし、一概に売り上げ比較するわけにもいかないのですが日本一の設計事務所でしょう。

日本設計

日本設計は実は若い会社です。1967年(昭和42年)、国内初の超高層ビルといわれた霞ヶ関ビルの設計者グループが元になって設立されました。

今では信じられないかもしれませんが、私が小学生の頃の学習マンガなどでは、すごい高さや大きさを表すのに「霞ヶ関ビル何個分」とか言われていたんですよ。

創業メンバーの池田武邦さんは建築家としても有名ですが、元帝国海軍士官、巡洋艦「矢矧(やはぎ)」の乗組員として最近は「艦これ」ファンの間で超有名です。http://www.news-postseven.com/archives/20140117_236730.html

つい先日、「矢矧(やはぎ)」と対面されたそうですね。

ちょっと小泉元首相を優しくしたみたいな感じの雰囲気の先生ですが、大戦末期に戦艦大和とともに帝国海軍最後の決戦、天一号作戦に出撃されています。

「矢矧(やはぎ)」はそのときに大和とともに爆撃を受けて大破沈没しました。

そときに池田先生も大怪我をされたのですが、奇跡的に一命を取りとめ、戦後あらためて建築の道に入られたのです。戦後日本の復興に力を尽くしてこられました。先生は何かの対談で話されていましたが、超高層の実現によって建築が密集する都市にいかに緑地を確保するかということを実現しようとされていたそうです。命をかけて祖国を守ろうとした戦友のためにも、日本の美しい自然環境をいかに保全するかにも心をくだかれてきたそうです。

今の若い建築関係者は日本設計が何か昔からあるサラリーマン組織設計事務所と思い込んでいるようですが、違います。創業46年ですから磯崎新さんや黒川紀章さん菊竹清訓さんの事務所と同時代です。

本来なら池田武邦先生が中心となってマスコミでしゃべったり目立っていくことでヒーロー建築家として振舞えたのに、池田先生がそれをしてないだけなんです。

確かに新宿副都心などを見ますと、現在のタワーマンションの殺風景の足元と違い、初期の高層ビルは一階部分での緑地やエントランスアプローチまでがきちんと造園家の手にまかされており、ゆったりとられていることが多いですね。

池田先生の海軍時代の本も出ています。

海軍時代の写真もありました。前列真ん中が池田池田武邦先生

芦原義信先生や大高正人先生もそうでしたが、戦中派の方々は気合というか気骨が違いますね。

次に梓設計とオブアラップについてですが、、

後ほど加筆します。

【緊急告知】東京の森:環境アセスメントに意見送ろう

緊急告知です。

東京都 オリンピック・パラリンピック準備局

から調査計画書に関するご意見を募集されています。

「こういうことをやろうと思うんだけど、文句あるか?」

「文句あるやつは言え、文句なかったらお前ら全員認めたことにすっから!」

という意味です。

〆切は本日まで、時間は書いてないので24時まで大丈夫でしょう。

メールでいいみたいですので、これ見たら今日やってください。

全文はめちゃくちゃ重い(15~20分かかります)ので、

分割ファイルを個別に落とすのがいいでしょう。

特に第4章の8ページ目に配置計画があります。

ちょとビックリしました。

やっぱり絵画館の脇にやらかすのか~!!

えっと、ですね。

ここで何にも言ってないと、また「皆様からなんのご意見もなかったんで、、、」

と街金がやるような簡易裁判所の支払い督促みたいに書類は送ったけど欠席裁判で有罪!とかにされちゃうんで、

「絵画館前の計画に疑問があります。」とか

「新国立競技場の規模と高さに問題があります。」とか

「東京都議会と国会での議題にあげることを望みます。」とか

「決定経緯説明のために参考人招致望みます。」とか

って書いて下記のメールアドレスに皆で送っときましょう。

【2020年東京オリンピック・パラリンピック環境アセスメント】

調査計画書<調査計画書(全文)> (約101MB)

※本調査計画書に記載している会場等の諸元は、立候補ファイル作成時に実施した

初期段階環境アセスメントと同様としており、今後、基本設計等を行う過程で変更される場合があります。

【分割ファイル】

<表紙、目次> (約0.5MB)

<第1~3章(2020年東京大会の名称、目的、概要)> (約1MB)

<第4章(2020年東京大会個別計画の内容)> (約8MB)

<第5章(2020年東京大会計画の策定に至った経緯)> (約0.5MB)

<第6章(地域の概況及び社会経済情勢)> (約48MB)

<第7章(環境影響評価の項目)> (約13MB)

<第8章(調査等の手法)> (約34MB)

<第9章(実施段階環境アセスメント手続きの実施者)> (約0.5MB)

<第10章(調査計画書の作成者及び業務受託者の名称及び所在地)> (約0.5MB)

オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に伴う会場施設の整備、運営等による影響について東京都環境局の指針に基づき、自主的な環境アセスメントを実施しています。

調査計画書に関するご意見を募集いたします。

頂いたご意見を参考に、今後、環境影響評価書案の作成を行います。

(1)記載事項

ア 氏名、住所

(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所又は事業者の所

在地。

都内在学・在勤者はその旨)

イ 対象とする施設

ウ 調査計画書に関する意見

(2)送付期限 平成26年4月16日(水)

(3)送付方法 電子メールでの送付をお願いします。

送付先:S9000145@section.metro.tokyo.jp

(4)電子メールの件名

電子メールの件名は「調査計画書に関する意見」として下さい。

(5)注意事項

ア メールは、2MB以下で送付願います。

イ お預かりした個人情報については、東京都個人情報の保護に関する条例に基づき

適切に取り扱います。

(6)担当部署

〒163-8001

東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎41階南側

東京都 オリンピック・パラリンピック準備局 大会準備部 施設輸送計画課

http://www.sporttokyo.metro.tokyo.jp/taikaijyunbi/kankyou.html

締切が過ぎて、しまったー!と思っている方々へ

締切が過ぎていてもかまわず送りましょう。

送った事実が大事と思います。〆切とは相手の事務手続き上の設定に過ぎないので、2~3週くらい〆切過ぎようと、相手のメールアカウントが生きている限り送ることには意味があると思います。またメールアカウント消去したらそのことに苦情を言えばいい

役所は送られてきた意見は必ず読みます。省庁であっても自分の名前と連絡先を明示し身分証を呈示できるのであれば主張や問い合わせには応じますし話は聞いてもらえます。僕はこれまでもそうして何回も省庁に出向いてきています。

ゴシップ記事等で作り上げられてきたロボットみたいな役人感は間違いです。みな行政サービスを仕事としてこなしているわけで、仕事を離れた意識の面ではこの件いかがなものか、、と思っている役所内部の人も数多くいます。

そういった方々に必ず届きます。

一番やってはいけないことは目の前にいる窓口の人に当たったりすることです。

新国立競技場の基本設計が終わらない理由3

2月の大雪なら屋根落ちる? 新国立競技場、設計見直し

朝日新聞デジタル3月28日

このニュースから1か月たとうとしていますが、進捗ありません。

なぜなのか

新国立競技場の基本設計が終わらない理由1

で考えてみたように雪の重みで、というのが直接の理由にはならない。

建築物の積載荷重における人一人とか二人とか誤差の範囲でないといけません。

そうじゃないとそもそも上に上がって作業できないし。

東京における雪の重さ設定は昔の浜田ブリトニー先生くらいだと

仮に積雪深度を2~3倍にしても、マツコ・デラックスさんおひとりぐらいまでだと

とわかりました。

の解説では、この基本計画に携わっている方々が、

日本を代表する建築家、技術者集団であって、

さらには建築の構造部分は本当に世界最高の建築的頭脳がかかわっている

ということです。

にもかかわらず、基本計画が進まない。

もしくは進められない。

そこまで、イカレた提案なのだろうか、、ザハの案は

シドニーオペラハウスのときにもそんな話はあったんです。

ヨン・ウッツォンのポンチ絵は現実化できるのか、、ということでしたが

ところが一見適当な殴り書きに見えますが、

ヨン・ウッツォン自身構造のイメージは持っていて、

模型の案には一定の合理性があったのです。

その可能性を見抜いたのが審査委員長のエーロ・サーリネンだったんですね。

エーロ・サーリネンが「出来る!大丈夫だ!やろう!俺が責任持つ!」っていったから、あのような世界的建築が出来たんです。

エーロ・サーリネンという人は戦後のアメリカを代表するような建築家です。

いや、代表というよりザッツアメリカンアーキテクトって感じでしょうか1950年代から1970年にかけての、現代建築が最も輝いていたときの建築家像を体現していた人ですね。

構造とデザインが一体化して流れるようなシェイプとエレガントな趣きは、ここ10数年間世界中の建築をおかしくしてしまったコンセプト中心主義とは異なり、誰でもその建築的意図や空間のダイナミックな展開を体感し共有できるものです。

そして建築作品といったチンケな枠組みを超えた同時代精神、建築家とはいかにあるべきか、のモラルや信頼感といったものがカタチになっています。

何より建築に携わる技術者や工事をする施工者たちも、なんとしてでもやり遂げようぜ!と思わせる普遍的価値とチャレンジングな合理性をもっています。

この30年間、日本の建築シーンではサーリネン的なものをどこかに置き忘れている気がするのです。

そのサーリネン先生が「イケルぜ、この案」といって、事前の一次選考で落ちていた当時まったく無名のウッツォンの案を強力に推したのがシドニーのオペラハウスなのです。

ウッツォン自身も構造的アイデアをもってアラップと一緒にずっとギリギリまでこの計画に携わりましたからね。(最期は工事中の変更を巡って降りちゃいましたけど)1957年の設計開始から予定を10年もオーバーして1973年に出来上がりました。

今回の審査委員長の安藤忠雄さんは、ザハの案について

「大丈夫や、やろうや」までは元気よく言いますが、

「わしが責任をもつ!」はまったく言いません。

むしろ

「わしは、、、デザイン(見た目)のことしか、、、わからへんのやし、、、」

と声が小さいです。

超歯切れ悪い感じ。

そして、「構造とかわしわからんし、、、和田先生がええ言うたから、、、」

とか、全然、闘ってない感じ。

逃げ腰。

なんやねん!どないなっとるんや!どこが、どうおかしいんか教えてくれよ!

と言っても誰も答えないので、

しょうがないんで、もう一回例のモデル図を見始めたんです。

すると、ヤヤヤ!これは!アカンやろ!というところを発見してしまったんです。

巨大な橋だというのは以前やりましたが、この絵のMain arch(truss)と書いてある主構造に注目してください。

メインアーチとうたってはいますが、、、これアーチになっていない。

アーチ風味。

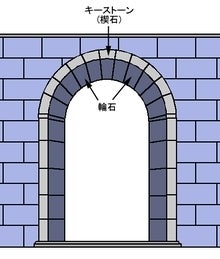

アーチというのは元々、組積造いわゆる石積建築のときに窓や入口を開けるための手法です。

石は構造素材として押されることには強いが曲げや引っ張りは苦手なのですが、圧縮にはめっぽう強いんです。

これはどういう仕組みかというと、落ちそうな石が隣り合った石を押し合うことで落ちないで地面に垂直に荷重を伝達できるのです。

ローマの時代に大いに発展しているのは皆さんご存じと思います。

アーチで一番大事なことは荷重を垂直に変えるということなんです。

次に大事なことはその垂直荷重が支持地盤(この場合は岩盤でしょう)まで届いているというのが大事です。

と、いいますのもみなさん、とりあえず地面は固いもの、という認識だと思うのですが、建築や土木構造的にはそれほど固くはないのです。

身近にあるもので例えると、筆立てが机に乗っている状態、

これは固い岩盤の上にビルが建っているのと似た状態です。

では、岩盤ではない普通の地盤の場合はどうか?というと、

机じゃなくてもっと柔らかいもの、スポンジよりも固くて多少粘りのあるような、、

「ういろう」くらいじゃないかと思います。

この「ういろうの生板」の上に先ほどのペン立てを置いた状態が、通常の地面と建築の関係に似ています。

なので、重量で微妙に凹む感じ、揺らすとプルンプルンする感じです。

で、ザハ案の構造に戻りますと

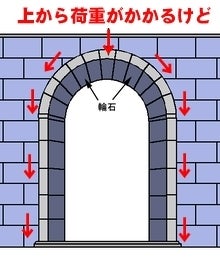

アーチと書いてアーチでないのはライズが低いということによりますが、同時に、ライズが低いけどアーチなので、構造的に非常に不利なことが起きています。

それは、巨大なスラストの発生です。

スラストというのは、ちょうど氷の上でスケート靴履いて外向きに股を広げたらどうなっていくかを想像していただくとわかりやすいでしょう。

手近にあったティッシュペーパーの箱の蓋を切って実験してみました。

軽く曲げるだけで自重は支えられるアーチになったようですが

ということになってしまいます。

そこで、ちょっと細工をしてみたのがこれです。

これはタイバーと言われる処理です。

アーチをもたせるには、このスラストという横に滑る力、股裂きにならないように端部に水平変位が起こらないように拘束する必要があるのです。

ザハ案にはビラビラをとった最新形の模型を発表しています。

このメインアーチの部分を赤く塗ってみました。

なんか、メインアーチの周りの縁も大層デカいんですが、主構造に絞って現在どのようになっているかを分析してみましょう。

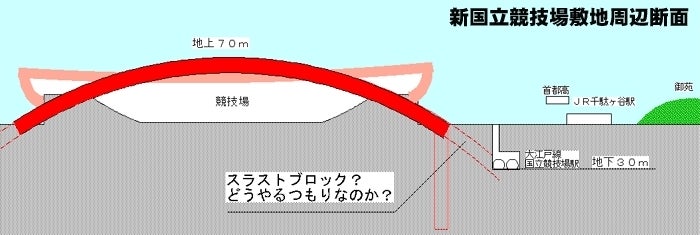

断面形状をわかりやすく模式化するとこうなっています。

メインアーチの端部よりも競技フィールドは下がっているため、そこにタイバーとかを通すことはできません。

無理に入れようとするとこうなります。

競技観戦どころではないですね。

ただの使えない橋の周りに屋根かけた状態です。

なので、上からのパースを見ても空間です。水平部材はない。

とすると、基礎梁でスラスト抵抗を負担させるのか?ということになり、途中から地中に埋まっていくのですが、実質の橋のスパンが今まで以上に大きくなり600mを超えてきます。

なので、構造モデルの説明では夢みたいなこと書いてあります。

左下のThrust block foundation直訳すると、スラスト止め基礎。

なんだろう、この希望的観測的な部材、本当に建築の構造わかっている人が書いたものなんだろうか、、、超怖いんですけど

しかも垂直方向に向かって、、、

これだけのスパンの横力をもっとも非合理な垂直方向に向かって、引き抜きで対処しようというものですが、

これが、国立競技場周辺の地盤データです。

地下30mまでいっても全然岩盤とか出てこないんだけど、、、

地下50mとかまでアンカーするつもりなんだろうか。

Thrust block foundationというのは下図の赤丸ようなものなのですが、これはエドモントンにあるスパン250mの橋の図面です。 これ見てもお分かりのように、アーチのスラスト(横すべりと跳ね上げ)を押さえようというのが目的なので軸力方向に圧縮と引っ張りに効かすように斜めに打ち込まれているのが分かりますよね。

新国立競技場の今の配置でそれやったら、超ヤバイんですけど。

なぜなら、すぐ近くに地下鉄大江戸線が通っているからなんです。

地下ホームがちょうど地下30mくらいだから、

斜めにアンカーするのはかなり危険だと思いますしそもそも地盤が、データ見る限りシルトから細砂とかだからまだ「ういろう」状態だと思うんですよね。

このアーチのライズとスパンと敷地断面を模式化してみるとこんな感じです。

ドンピシャで駅に当ててんじゃないでしょうか、、

以上、この新国立競技場が根本で抱えているであろう構造的諸問題を私なりにあぶりだしてみました。

こんなんじゃ、どこから手をつけていけばいいのか、本当にわからなくなっているのではないかと、とても心配です。

杞憂であればいいのですが、、、

この件、友人の構造家ともう少し詰めてみたいと思います。

かもめマシーンの芝居「ニューオーダー」を見に行く

月刊サイゾー3月号掲載の記事

新国立競技場に「NO」をつきつける

「新しい時代の希望の灯台になるような競技場を作りたい」

2020年開催の東京五輪に向けて建て直される「新国立競技場」のデザイン募集に当たり、審査委員長を務める建築家・安藤忠雄はそう息巻いていた。そして12年に行われたコンペの結果、選出されたのはイラク出身の女性建築家ザハ・ハディドだった。だが、この新築に対しては費用面などで、一部から疑問の声が上がっている。建築家の森山高至もそのひとりだ。建築エコノミストとして日本の建築とそれを取り巻く経済環境を考察している彼は、自身のブログで、この新築がいかに問題であるかについて積極的に発言している。

この新国立競技場の記事を書いていただいた、

かもめマシーン主催劇作家の萩原雄太さんのお芝居があります。

『ニューオーダー 』作・演出 萩原雄太

2014年4月25日(金)~29日(火) 東京公演 北品川・フリースペース楽間

concept

少なくない数の人が、東京を離れていった。けれども、僕は東京を離れるという選択をすることができなかった。なぜできないのかと問われれば、さまざまな理由がある。僕も、僕の妻も東京で仕事をしているし、多くの友達や知り合いが東京に暮らしている。決して住みやすいとは言えないが、便利だし気楽だ。「安全」言われる場所には、頼れる親戚も友達もいなかった。

で、早速行ってきました。

この北品川フリーースペース楽間という箱がなかなか面白いんです。

旧東海道品川宿のど真ん中にある北品川本通り商店会の空き店舗活用事業として2010年9月にオープンしたものらしいのですが、、、

外観はこんな感じ、、古い木造の商店

でも中はなんだかいい雰囲気なんですよ

この劇場のあり方が既に芝居かかっていて結構シュールです。

なにを隠そう私も若いころは友人と芝居やってましたから一目でこの箱イイぜ、、、とこの場所を選んだ萩原さんの作品に期待が膨らみます。

かもめマシーンの過去作品のタイトルを見ますと、「スタイルカウンシル」とか「パブリックイメージリミテッド」とか、80年代ニューウェーブのおっさんホイホイなタイトルが並んでおりまして、当然この「ニューオーダー」という僕らからしたら、芝居に、、えっ?、、ていう大胆なタイトルも萩原さんならではでしょう。

で、肝心のお芝居の方ですが、ゴドーを以前演られているように、いわゆる抽象化された暗示的な戯曲の現代的作品なのですが、丁寧に練られたセリフがリアリティをもって迫ってきます。

シャッター越しに聞こえてくる車のエンジン音や風に揺れてガタつく音や周囲の商店からの声などが芝居のBGMとして意味を持ってくるという不思議な感覚です。

ネタバレにならないようにレビューしてみますと

この戯曲は「土地」とは何か、「人間と土地」の関係を浮かびあがらせようという試みです。そして、その媒介となるのは人の記憶です。

土地の記録、来歴といったものと人々の記憶が幾重にも織り成すことによって、初めて都市像が生まれる。もしくは都市とは何か、、といったようなことを考えさせられる作品です。

ちょうど、今僕らが問題にしている新国立競技場問題にも関係する話ですが、都市とはそこに関わるそれぞれの人々の認識と記憶のネットワークによって歴史的な像を結ぶわけですが、この「ニューオーダー」では、商店街の中にあるただの木造20坪ほどの空間に都市が現れます。

その演出もふるっていて、ちょうど落語の枕のように萩原さんが、地方から東京という街に出てきて違和感を感じたままその中に居住しつづける覚悟といった開園前のご挨拶があるのですが、、そこからもう芝居は始まっています。出演者それぞれの出身地の挨拶すらセリフの一部なのですよ。

萩原さんの扱うセリフは、演劇的でない普通の言葉ばかりなのですが、そのひとつひとつを吟味し、各役者さんが同時に、数秒遅れに、多発的に重なり合いながら発声されることで、都市的な喧騒に早代わりしたり、一人の人格を複数で演じるため、場面が自然に劇的にカットアップされていくという、高度に洗練された演出がなされており、全体でひとつの現代的都市の個人的叙事詩となっています。

それが、抽象化され漂白されたパフォーマンスで終わらないのが、おそらく萩原さんの根底にある呪術的なものへの信頼です。

この芝居を観て思い出したのが、

平安時代の有名な陰陽師、安倍清明の次のようなエピソードです。

ある人から「呪(しゅ)」とは何かと清明はたずねられた。

「呪」、それはそこに咲いておる花に、たとえば藤と名づけるようなものだ。

人々がみなその花を藤と呼ぶようになったとき「呪」は成るのだよ。

観終わって帰るときの京急北品川駅の夜の風景もシュールでいいですよ。

新国立競技場のもう1つの可能性。建築家母艦出撃

先日、驚天動地の出来事がありました。

天を驚かし地を動かすような出来事、それは!

あの!伊東豊雄先生が!新国立競技場の改修案を試みている!

という情報です!

で、5月12日にシンポジウムがあります。

私も不肖の身ながら、この伊東先生のお考えを精一杯応援しております。

新国立競技場もうひとつの可能性。

伊東豊雄の国立競技場改修案発表をうけて

槇文彦先生による第二弾文書も晴天の霹靂でしたが、

この伊東先生による「現国立競技場を改修してみんとてするなり」

というご提案は、あり得ないことが今起き始めた!

とビックリすると同時に、

さすが伊東先生だよヤルなあと、

ウオーっと熱くなるよりもピキーンっと凍りつくような厳しさ、

これは浮かれるわけにはいかんとどっか醒めた感じでも受け止めてもいました。

というのも、伊東豊雄先生も日本の建築家を代表する大家も大家、大大家。

高松宮殿下記念世界文化賞、RIBAゴールドメダル、日本建築学会賞作品賞2度、グッドデザイン大賞、プリツカー賞と当然新国立競技場のコンペへの応募資格を有しておられるし、むしろ本来なら審査員サイドにいらっしゃるべきような方です。

そして、伊東豊雄さんといえばつくられた建築作品も凄いのですが、

優れた建築家人材を多数、しかも各世代ごとに重要な活動をおこなっている建築家の方々をコンスタントに育てられたという物凄い実績をお持ちです。

ざっと主だった方々をネットから検索しても、錚々たるメンバーです。

石田敏明1973~81年在籍 前橋工科大学大学院教授。

妹島和世1981~87年在籍 慶應義塾大学教授。

城戸崎和佐1985~93年在籍 京都工芸繊維大学准教授。

曽我部昌史1988~94年在籍 神奈川大学大学院教授。

ヨコミゾマコト1988~2000年在籍 東京藝術大学大学院准教授。

マーク・ダイサム

アストリッド・クライン

佐藤光彦1986~92年在籍 日本大学大学院教授。

福島加津也1994~02年在籍 早稲田大学非常勤講師

平田晃久1997~05年在籍 東京大学非常勤講師

中山英之2000~07年在籍 東京藝術大学非常勤講師

末光弘和2001~06年在籍 建築士首都大学東京非常勤講師。

白川在2001~06年在籍 武蔵野美術大学非常勤講師

篠崎弘之2002~09年在籍 東京電機大学非常勤講師

その他にも作品でメディアに紹介されたり教育や著作活動に携わられたりしているもっともっと多くの伊東豊雄事務所ご出身者かの方々が居ます。

これって、相当凄いことなんです。

と、いいますのもプロ野球でも名選手必ずしも名監督にあらず、

名横綱の部屋からなかなか次の横綱が出ないとかと言われるように、

高名な建築家であればあるほどより集まって来がちなのですが、優秀な学生や優秀な人材を擁していながら、次世代を育てられない、元スタッフが羽ばたかない、もしくはスタッフを潰してしまって、人材が消えてしまう。

といったようなことがザラにあるからなんです。

それがですね。

伊東豊雄先生のところは確率統計的にも正規分布を打ち破るような特異点をたたき出しています。

伊東豊雄先生のところは言ってみれば、

日本の建築家のお母さんみたない事務所。

建築家母艦です。

その母艦が動いた。

さらに、伊東先生の「建築家のお母さん的活動」は突き抜けていらっしゃって

建築の塾も運営されておられます。

本当に塾です。子供相手の。

凄いでしょう。

伊東建築塾NPOこれからの建築を考える

昔は学校以外の習い事ってみんなやってたと思うんです。

習字とかそろばんとか、柔道とかお花とか、学校の先生とは違う大人の先生は一味違ってて、普段聞けないようなこと教えてくれたり、塾って強制じゃないから無理に反抗したり、すねてみせてもしょうがないから、イヤな子はやめてもいいんで、勉強嫌いだけどとてつもなく字が上手い子とか、算数は苦手なはずなのにそろばんはさっさと段取ってたり、友達も学校とは別の意外な一面を垣間見たりしたものでした。

それが、最近は割と学習塾一辺倒になっている。

小学生のときから。

でも、みんなそんな進学塾に行きたいわけではないはずなんです。

進学用の勉強なんて嫌いな子だっていっぱいいると思うし。

そこで建築の塾ですよ。

プリツッカー賞受賞者の先生が教えている子供向けの塾なんて、

ちょっとあり得ないくらいとんでもないことです。

グラミー賞受賞者のギター教室とか、セリエAの選手がやっているサッカー教室とか、パリコレのデザイナーによる裁縫教室よりも、もしかしたら凄いかもしれない。プリツッカー賞って十数人しかいないんだから、、、

建築を小学校の学科で考えてみると、図画工作も家庭科も入っているし、社会科の要素もあるし、算数や理科も含まれている。

あと、子供相手だと肩書きとか通用しないから、面白くてわかる授業をやんないとついてこないから、真剣勝負ですよね。

過去にあんだけの建築家を育て、今現在のスタッフさんを育て、さらには子供達に建築教育をしようという、どんだけ人育てんですか!伊東先生は!

こんだけ育てながらお仕事の方も精力的にこなされています。

いわゆる現代建築のコンセプチャルな作品を引っ提げて常に第一線ですしね。

この人を育てる力とコンスタントに現代建築の設計活動を続けられている力には、実は共通した伊東先生の行動指針があります。

これ、常人には成しがたいことなのですが、それは何かというと。

伊東先生の

「それまでの自分を壊す」

「今までの作風や実績を捨てて次に挑む」

「俺の屍を超えて行け!」

っていうようなところです。

2章で伊東豊雄先生の年代ごとの作品の変遷について解説します。

新国立競技場のもう1つの可能性。ケンチクカボカン伊東豊雄②

「俺の屍を越えて行け」という名作ゲームがあります。

通称「俺屍(おれしか)」です。

ゲームデザイナー桝田省治さんの15年前の作品です。

私の著書「マンガ建築考」と同じ技術評論社さんのシリーズで

「ゲームデザイン脳」という非常に面白い著書を出されています。

このゲーム、どこが画期的だったかというと、

通常のRPGではありえない設定。

ゲーム開始早々主人公が死ぬんです。

時は平安、京の都を荒らしまわる朱点童子に帝が送った討伐の勇者はことごとく打倒される中、お輪と源太というひと組みの夫婦が朱点童子に立ち向かうものの奮闘むなしく源太討死にし、お輪と幼子は朱点に呪いをかけられてしまいます。その呪いとは成長を早められ生後1年半から2年で死亡するという「短命の呪い」です。

ゲームのプレイ中に自分があやつっていたキャラが必ず死期を迎えてしまうため、一族の家系図が出来上がっていきますが

上図に並んだキャラクターの8割は既に亡くなった祖先たちですね。

結果として、ゲームをクリアするまでに何人もの勇者の死を迎えなければならない、何世代にもかけてひとつの目的を遂げたときの、達成感や寂寥さといったものがゲームを通じて体験させられてしまうという凄い設定なのです。

そんな「俺屍」を想い出してしまうのが、伊東豊雄先生の作品履歴なんです。

つづく

新国立競技場のもう1つの可能性。ケンチクボカン伊東豊雄③

伊東先生は最初の「アルミの家」の作風も壊し、

「White Uこと中野本町の家」で確立した都市と個人の対峙、自然と人工物の対峙、永遠の時間、抽象的空間性といった作風をさらに壊していくのですが、

もう一度、建築の哲学や美学的意味のモデル構造を見てみましょうか

この三角形の上に向かって、ほとんどの建築家の人たちは仕事をしたいと考えています。それが評価にもつながるからなんですが、、、

しかしながら、建築には用途もあれば資金や敷地など様々な制約があります。

同時に実行にはクライアントの事情や理解、賛同といったものも不可欠です。

なので、資金や時間に制約があったり、クライアントが上方向への価値を認めない場合には下に下に落ちていきます。下に下げようとする意志が働くというより、常態で下向きに引力かかっているといった方が適切でしょう。

食べ物でも「安く、早く、腹が膨れればいい」となれば、食事や料理とは呼べないものになっていくのと同じです。

なので、予算的制約や機能的制約が多い、社会的事情による不況期などは建築文化として価値があるものを目指すことは非常に難しくなります。

伊東豊雄さんが、なんとか上記モデルでいうところの上方向に引っ張り上げた案件が、「PMTビル(1978)」です。

ファサードをグニャリと曲げたんですね。

このPMTビルを見る限り、正直、建築するだけで精いっぱいで、単に「糊口をしのぐ設計仕事」と割り切って、機能や技術的解決だけでも十分だと思うんです。

並みの建築家ならあきらめるとこでした。

それに、機能要求の高いビルなんですから、あきらめても怒られません。

でも、伊東さんはあきらめない、粘る。

結果として、建築表現の領域を拡張しました。

このPMTビルでは建物のファサードを薄皮一枚剥いで、しなやかに曲げて戻してあります。住宅のバルコニー程度およそ1メートル程度の範囲での動きですが、シルバーのパネル仕上げの反射のグラデーションの効果もあって、非常に効いていますよね。

これは、溶かしたビルをデザインしたオーストリアの建築家ギュンター・ドメニクよりも前、今では建築のファサードをゆらがすことで有名なアメリカの建築家フランク・O・ゲーリーより20年も先走っており、彼に多大な影響を与えているでしょう。

街並みの中でこのビルだけが軽やかでウィットの効いた知的な印象を与えています。特に、ビル全体が丸いのではなく、まっすぐな面からいったんふわりと膨らんで戻しているため、モーフィングのような効果を生み、通常のファサードとの対比によって、建築におけるファサードとは何か、、といった問いかけを生じる。

現代美術作家としての操作性、批評性を感じ取ることができます。

村野藤吾さんという戦前戦後の重鎮の建築家の方がいました。

とても著名な方なのですが、その人の言葉の中に

「僕は99%クライアントの声を聴きます。自分の建築的テーマは1%も入れることができない。しかしその1%で建築を支配する。(建築的価値を高める。)」

というとてもカッコイイ言葉があるのですが、

この伊東さんのPMTビルの場合は、クライアント事情の前に、物体としてもさわれた部分が1%くらいしかないんですよ。

建物 -------- 慣習的に建造物全般を指す。

建築・建設 ----- 建物の建造技術や成果物、社会的な行為一般を指す。

( ) -------- 建物に対する高次の哲学文化的意味論的概念を指す。

この言葉の3段階定義そのほとんどは「建物」で終わっています。

しかし、最期に残されたファサードの処理で( )を造ったわけです。

この、ファサードを街並みに向けてメディアとして発信させるという操作は、当時あまりに新しすぎて、建築として軽いものと思われていました。

「これはあまりに軽すぎる」と。

しかしながら、こうしたファサードに記号的操作を加えて建築作品と為す、という

これまで気付けなかった方法論を確立されました。

ポストモダンが隆盛となる10年も前に、

磯崎さんのつくばセンタービルよりもずいぶん前に

ひっそりとおこなわれた、ひとりポストモダンです。

次も大問題作です。

僕が学生時代に建築の勉強してたころ、伊東豊雄という建築家に興味をもった

最大要因の建築でもあるのですが、

こんだけ前振りしても、今見るとみなさんきっと「はあ~?」だと思います。

しかしながら、この建物は凄いんです。

この建物を( )にまでもって行こうというのは、、、、

小金井の家(1979)です。

家とうたってありますが、、おそらく、鉄骨のただの倉庫にしか見えないでしょう?

鉄骨にアスロック(押し出し成形セメント板)だけで出来ていますからね。

これは素材的には完全に倉庫なんです。

これ見た当時、本当にスゲー!!って思いました。

なぜなら、マルセル・デュシャンだから

レディ・メイドだからです。

「レディ・メイド」というのは、デュシャンが生み出した芸術的概念なのですが、

既製品が当初の目的、元の機能から離れたときに別の意味をもつようになる

「芸術作品として展示された既製品」のことです。

歴史的に有名な作品がこれです。

これ、ただの便器ですよね。

でも、これに「泉」とタイトルをつけて美術館に展示したんです。

もの凄い物議をかもしました。

デュシャンは、

芸術作品に既製品をそのまま用いることにより、

「芸術作品は手仕事によるもの」という固定観念を打ち破り、

また「真作は一点限り」という概念をも否定した。

といわれております。

デュシャンいわく、機能を離れた既製品を美学的に観測するのではなく、

見る人の思考を即す「観念としての芸術」と位置づけています。

伊東豊雄さんの「小金井の家」もまさにそうで、それまで住宅の素材とは顧みられていなかった、鉄骨にシステマティックに外壁を留めつける倉庫用の建築システムで家としたのです。

窓も単に水平にぐるっと回っているだけですし、内部の電気配線に至っても工場や倉庫に見られる金属管によって成されています。

作家としての恣意的な要素は鉄骨に塗られた黄色だけですが、それすらも、もしかしたら工場や倉庫における標準色かもしれません。

伊東さんは、PMTビルで見つけ出したポストモダンの先端的手法をまたしても、根底から破壊している。それだけにとどまらず建築デザインという行為すらその固定観念を打ち破ろうとしたものといえるでしょう。

クライアントがアトリエのような機能として即物的空間を望まれたのかもしれませんが、おそらく予算的な制約等により、具体的な処理、物理的仕様の操作が究極不可能になった場面でも、伊東さんが建築の意味や評価を観念だけで生み出そうとしたものです。

この「小金井の家」を、建築の( )として認めさせたことにより、この後の日本の建築家たち、特に駆け出しの若手の建築家たちに、今現在でも多大な影響を与えています。予算がなく、素材にこだわれず、空間にも余裕のない案件でも、建築的価値を生み出せる。

それは、3コードだけでも下手くそでもバンドを組んで音楽界の歴史を塗り替えたパンクロックのようなポップさとアバンギャルド性です。

現在までも若手建築家が建築作品に取り組む希望を生み出した極北に位置する星のような建築といえるでしょう。

「小金井の家」は、それくらい、クソつまんなくて超クールな最高の建築なのです。

さて、次はどんな変化をしてくるのでしょうね。

「生きる、死ぬ、託す。」

伊東先生の1980年代にいってみましょう!

PR: 動物・植物の検疫 海外からの持込に注意-政府ITV

| Image may be NSFW. Clik here to view.  |

| 日本の農業や自然を守るための動植物の検疫の目的やその仕組みについて詳しくご紹介! |

新国立競技場のもう1つの可能性。ケンチクボカン伊東豊雄④

ここで伊東先生の建築の流れをおさらいしてみましょうか、

「アルミの家(1971)」---異形、未来デバイス、居住ユニット、反射、ゆらぎ

「中野本町の家(1976)」---都市と個・自然・人工の対峙、永遠時間、抽象空間

「PMTビル(1978)」---街並、ファサード、記号的操作、薄軽金属被覆、膨らみ

「小金井の家(1979)」---工業製品、レディ・メイド、チープインダストリアル

以上が、ここまでの伊東豊雄DNAです。

この時代の伊東DNAをもって独立されたのが

石田敏明先生です。(1973~81年在籍 前橋工科大学大学院教授)

石田先生は小品でありながら丁寧な架構計画によりボリュームを一旦分節し、再結合させている。表現にインダストリアルな素材を用いて未来的です。

1980年代の伊東先生はまたまた一大変化を起こすのですが、

その直前に、ここまでの成果をすべて叩き込んだ名作建築を残されています。

それが、「笠間の家(1981)」です。

そして、この物件を担当されていたのが妹島和世さんなのです。

この住宅はですね。

プランが特異なんです。

写真では擂り鉢状の土地に沿った円弧の部分が強調されがちなのですが、配置を見てわかるように、結構尻尾が長いんです。

この建築は、尻尾から円弧に向かって空間が下がりながら連続しています。

その尻尾の付け根に玄関や階段を収めた接続棟が挟まっています。

つまり、この建物は3つのブロックの集合なのです。

通常、建築物のプランは大きな輪郭を設定した後にその中を機能に応じて割っていきます。ところがこの「笠間の家」では中身が必要に応じて外に飛び出し、輪郭を食い破って新たな建築計画におけるディメンジョン(幾何学的手法)を開拓しました。

この形式は当時にしては非常に先進的なもので、その後のスティーブン・ホールとか、マークマック、ターナー・ブルックスなど米国、特に西海岸系の建築家に影響を与えたと思われます。

結果として可能になったのが、断面計画における自由さです。

それぞれのブロックは敷地の形に添うように置くことを可能にしました。

ランドスケープとうまく調和するようにデザインされているため、これまでの伊東さんの建築がいずれの場所でもフィットするものであったのに対し、「ここ、この場所」でなければ成り立たない建築的インスタレーションなのです。

しかしながら、各ブロック内部はおおらかな自然景観をそのままに取り入れるのではなく、一旦間接光に変えたり、壁の裏側に回したり、ドライな内装表現によって、都市的な迷路の趣をもっています。これは建築としては大自然の中に位置するものですが、空間としては都市を内包するものでもあります。

同時に豊かな緑の中で構成されるオブジェクトの仕上げはまことにそっけない、工業製品のモチーフですが、かえってその存在感を増していることに気づくでしょう。

今までの建築で苦肉の策として、建築の( )が創れるか創れないかの、ギリギリの状況下で編み出した伊東さんの各種の手法が、この「笠間の家」に至ってはは積極的に自由自在に駆使されていることがわかるでしょう。

つづいて、伊東豊雄艦隊の旗艦。

「シルバーハット(1984)」についてです。

この建物が発表された時はですね~、建築業界を震撼させましたよ。

正直、僕は未だにこの建築だけは十分咀嚼しきれていません。

まだ呑みこんでいない、まだよく噛んでいる、未だに反芻しています。

そして、僕が呑みこんでいないうちに取り壊されてしまいました。

敷地の空撮があるのですが、、、

真ん中にある銀色のモコモコしたビニールハウスみたいのがそうです。

道路の脇にU型の屋根が見えますよね。

「中野本町の家」の南側隣地に建ちました。

これはですね、、、、建物をなんとか建築( )的価値にまで高めたものではなく、はじめから当時の建築家世界に向かって意図的に放たれた最新鋭艦です。

それまでの、住宅建築の概念を根底から塗り替えたものです。

しかし、どこか懐かしい、そんな建物なんですよ。

これ設計するのは超しんどかったと思うんです。

というのも、これは伊東先生の自邸ですからね。

このモデル図における上位概念。

はじめから、「建築とは何か?」を示すことが、

自ら求められているわけなんですよ。

建築家の自邸というのはホントに大変、僕だったら絶対やりたくないですよ。

毎日家の事で家族と揉めるんですよ、、もしくは家族が協力的であればあるほど逆に追い込まれますよね。

「全譲歩してるけどホントに凄いもんヤれんのかしら、うちの旦那?父?兄?」と

いっそ、誰か信頼できる人に振りたいですよ自分ちだったら。

「予算が、、、」とか、「施主が分からず屋で、、、」とか、「時間がなくて、、、」

とか、逃げれない。

自邸がダメで結局、建築家としての実力馬脚を現した人を何人も見ています。

しかし!伊東先生、やり切りました!それまでの作風のすべてを捨てて。

やっぱ、そこが凄いんだな。

先生の自信の現れなのでしょうか、

「White U」以来の久々のネーミングがあります。

「中野本町の隣の家」じゃありません、「シルバーハット」です。

この直前までの作品で展開していた、住空間の密度とか、光の操作とか、形態の構成とかいった、ある種のまとまりをもった空間の単位が、バラバラに開放されています。

柱がポンポンっと並んだ上に、フワッと丸い軽い屋根というかフレームが掛けられています。屋根も壁も穴だらけ、抜けだらけ。仕上げ材料は特になし、構造を構成する金属のみ。床も内外一体で風も光も平気で通り抜けていく、およそそれまでの現代建築とは相いれない、上下左右に曖昧な領域が広がっています。

これは、、一体どういう意味をもった建築なのか。

これを住宅として許容し得る社会とかってありえるんだろうか、、

と考え込んでしまうわけなんですが、

この建物を俯瞰しているとある絵を思い浮かべたんですよ。

それは、「洛中洛外図」です。

洛中洛外図とは戦国時代に描かれた京都の市街や景観、風俗を描いた屏風です。当時でも既に世界一の大都会でもあった京都の洛中・洛外を数千人の登場人物と数百の建造物で活写した素晴らしい作品であり、人物や職業、生活の様子までを知ることのできる歴史的社会風俗の一級資料です。

通りにさらっとした屋根の吹きっさらしの小屋掛けが中庭をいくつも生み出しながら、開放的な街並みが形成されています。

陣幕を張ったり、竹矢来に莚の簡単な仕切りで、イベントなんかも開かれています。

「シルバーハット」はですね、このようなものではないでしょうか。

コンクリートの土間に柱、そこに工業的に安価につくられた軽い屋根がふわりと乗るだけでも、

家になるじゃないか?街になるじゃないか?都市に発展するじゃないか?

あまりに堅固に領域を囲みこんで人為的に操作した光や風景でなくとも、雑多な都市景観の中に最小限のフレームワークのみで陽炎のようにその存在が曖昧で不定形な、とらえどころのない建築の像を現前させてやろうという試みです。

そして、それはもっとも新しい建築表現に見えて、どこか日本の原風景のようにも感じさせる、懐かしいものでもあるのです。

結果としてこの「シルバーハット」は海外では非常に日本的なものとみなされ、伊東先生は真に日本を代表する建築家として次の大きなステップ、都市的なスケールと消費社会との対峙という難しい課題に軽やかに進まれていきます。

この日本建築学会賞受賞作である「シルバーハット」の作風さへ捨ててしまうんです。

新国立競技場のもう1つの可能性。ケンチクボカン伊東豊雄⑤

ここまでの流れ

「アルミの家(1971)」---異形、未来デバイス、居住ユニット、反射、ゆらぎ

「中野本町の家(1976)」---都市と個・自然・人工の対峙、永遠時間、抽象空間

「PMTビル(1978)」---街並、ファサード、記号的操作、薄軽金属被覆、膨らみ

「小金井の家(1979)」---工業製品、レディ・メイド、チープインダストリアル

「笠間の家(1981)」---分節、分散配置、ランドスケープ、迷宮、家型

「シルバーハット(1984)」---天幕、小屋掛、工業化、トラス、パティオ、洛中洛外図

と並べてみました。

ここから80年代後半までは、当時の最先端のファッショナブルで都市的な様相の中での活躍が始まります。

レストランバー・ノマドや風の塔は時代の最先端をいく空間やランドマークとして位置づけられていましたね。

この時代のDNAは妹島和世さんに受け継がれました。

妹島和世さんの登場も衝撃的で、特にPLATFORMⅠ・Ⅱで見せた自由で軽やかな波形の屋根や、断片化した建築の部位を三次元空間の中で開放的に気ままに取り合わせていく手法は、建築でありながらジャズやダンスのインプロビゼーションのような即興性を感じさせる新鮮なものでした。

妹島さんも日本建築学会賞、プリツッカー賞をお取りになっており、建築家の師匠と弟子、いってみれば親子で世界的な建築家となっておられます。

さらには、伊東先生の元スタッフの方の元スタッフ、いわば孫世代に当たる建築家も輩出されており、伊東先生に育てられた建築家も人を育てる力があるという素晴らしい流れをつくられています。

1990年代に入ると、伊東先生は公共建築にも進出され、大型の案件でもその姿勢は変わらず、それ以前の手法は繰り返すことなく封印されている。

それでも決定的なデザインメソッドを毎回のごとく提出され続けています。

これらをも詳細に論じてもいきたいのですが、たぶん連載を50回以上続けなければならなくなりそうですので、今回はいったんここで止めときます。

2000年代には海外でのご活躍も増えて、年を経るごとにどんどん新しくなっていく感じです。

http://www.toyo-ito.co.jp/WWW/index/index_j.html

伊東豊雄事務所のHPに訪問されれば、それらの全作品が時系列にご覧になれると思います。

ここまで見て来ましたように、伊東豊雄先生は絶対に立ち止まらない。

それまでの自分の評価された手法にも頓着なく、ぶっ壊していきます。

今ある評価にとどまることなどありません、

まだ見ぬ可能性にいつだって跳びだしていく。

そのような先生ですから、

今回の新国立競技場のコンペを巡る諸問題についても、

自己保身を求めるはずもなく、

何か大きな問題意識をもって臨まれているに違いないんです。

おわり。

現国立競技場はチューンナップ出来るのか

5月7日付で次のような記事

http://gendai.net/articles/view/sports/150002

日刊ゲンダイ

VIPエリアだらけ! 「新国立競技場」の過剰なおもてなし

事業主体の日本スポーツ振興センター(JSC)がまとめた基本設計条件案によると、新競技場の貴賓室や併設するラウンジなど「ホスピタリティー施設」に充 てられる面積は2万420平方メートル。その広さは総延べ床面積(22万4950平方メートル)の1割を占め、競技フィールド(2万2000平方メート ル)に匹敵する。・・・

・・・福岡の「ヤフオク!ドーム」の左右両翼には、バルコニーシート付きで国内最大級の貴賓室「スーパーボックス」(136室)がある。その総床面積は約 7500平方メートルで、フィールド面積(約1万3500平方メートル)の半分程度だ。国内最大のサッカー専用競技場で02年の日韓W杯の会場となった 「埼玉スタジアム」。ラウンジ併設のVIP席やレセプションホールなど「ホスピタリティー施設」の総床面積は約2000平方メートルで、こちらはフィール ド面積(1万1230平方メートル)の2割以下である。・・・

・・・広大なVIPエリアは五輪開催国の見えっ張りでしかないのだが、「世界水準のおもてなしを実現するには、この広さが必要」(同)と、JSCに設計を見直す考えはない。・・・

・・・VIP向けの観戦ボックスは「6400席以上は確保する予定」(同)とのこと。残る7万3600人分の一般向け観戦席のスペースは4万4000平方メートル。1人あたり約60平方センチメートルに押し込められる計算だ。

ああああ、また、エライことになってるわ。

というのが感想です。

なんでこんなことになっているかというとですね、

やはりもろもろの決定機関といわれる有識者会議が原因なんですけど、

いつもいつも有識者会議のせいって言うわけにもいかんのですよ。

それはですね、

有識者っていっても、音楽とかスポーツとかの方々と関係諸団体の会長とか、

しょせん建築とか計画では素人集団なんだから、

建築施設の事はわからない。

ある専門性の高い機能目的をもった建築計画において、施設規模や設計の内容について何が適正かはわからなくて当然。

たとえば、ホンダがF1参戦するとして、カー評論家とタレントドライバーとその他諸団体会長が集まって有識者会議で、

投入するレースカーの空力やシャーシ設計やエンジン性能やギアボックス、その他トルク比とかに言及してたら勝てると思いますか?

勝てるわけがない。

口出しされたら現場は大混乱でエントリーすら間に合わないでしょう。

今、きっとそういう状態。

えっ?建築専門家として世界的建築家安藤忠雄さんがいるじゃないか!って?

そうですね、いらっしゃいますけれど、あの方は、

下町の小さな敷地に感動するような中庭入れたり、美術館とかブティックなどの静かで落ち着いた場所にいい感じの光が落ちてきたりする。

そんな建築のプロですが、

大型スポーツ施設や大量の人員をさばかなければいけない大規模都市施設の場合には専門のアドバイザーの言うことを聞かなければおそらく適切な判断は無理。

3年前にリニューアルされて、これから再度手直しするらしいんですが、ラッシュ時に地獄の地下帝国と化す新渋谷地下駅の混乱の原因もそこにあると思うのですよ。

それは、医師の世界や料理人の世界といっしょです。

世界的に著名な脳外科医の先生だからといって、

骨肉腫の手術や白血病の治療法について適切な指示が出せると思いますか?

ガチンコラーメン道でも有名ですが、とんでもない誰をも感動させる究極の一杯のラーメンを作る佐野実さんが、例えばホテルでの100人の披露宴の料理に言及するでしょうか?日本の食を俺が考える!とか言いますかね?

佐野さんは粋ですから、そんな増長して、かっこ悪いことしませんよね。

それぞれ餅は餅屋だと思うんですよ。

もしくは、そこまで超専門的なことではなく、

医師として料理人として誰もが指摘しなければならないことのいっさいが、

スルーだったら、、、

ということが起きてしまっているんだと思います。

だから、このVIP席の異様な増大というナンセンスな要望。

JSCはいってみれば施主ですが、

素人施主の要望をそのまま設計に反映していたら、そりゃ計画は破綻します。

専門家が、優先順位を決めましょうとか、そこを触ると工事費上がりますよとか、

ただ単に素人希望を積み上げるとおかしくなりますから、

要望を精査して適正なものにこちらで変えますとか、

これ普段みなさんやっていることだと思うんですよね。

ここまでの新国立競技場の様子を見ていると、大型競技施設というくくりで考えてみたときに、素人がコンペ要項作成して、素人が選んで、素人がデザインしたものを、プロの大人が今、辻褄合わせを押し付けられて、必死になってケツ拭いている感じなんですよね。

そのような状況であることをはっきりさせるどころか、大本営発表がありました。

http://www.sponichi.co.jp/sports/news/2014/05/07/kiji/K20140507008115710.html

スポニチ アネックス2014年5月7日

新国立競技場基本設計は5月中にも完了 解体は予定通り7月から2020年東京五輪・パラリンピックのメーンスタジアムとなる国立競技場を

管理・運営する日本スポーツ振興センター(JSC)は7日、遅れていた新競技場の基本設計が今月中に完了するとの見通しを明らかにした。現競技場の解体工事は予定通り7月に始める。

あ~あ、取り壊しちゃえばいいと思ってやがる。

基本設計は5月中にも完了する見込み、、まだ出来るかどうかわからんのにだ。

仮に基本設計ができてても、その出来立てホヤホヤの図面の検証が必要だし、工事の見積もりも必要だし、実施への計画もキチンと立てておかなければならないのになあ。

許認可とか構造設計とか確認申請とかまだまだ数カ月以上かかるのに、

解体工事なんてえのは、その辺見極めてからでいんだよ。

ここで先走って現国立競技場の解体に着手するのは、どうなんだろう?

JSC自爆するかもですよ。

だからこそ、現国立競技場が改修してバージョンアップできるものかどうか、

チューンナップして新しい機能や強度を付加できるものかどうかを真面目に検証しておこう、と呼びかけているのに。

4月の23日に槇文彦先生たちが「国立競技場解体、延期を」と呼びかけていらっしゃるのは、来週の5月12日に伊東豊雄先生もその辺を検証してみようと動かれているのは、新国立競技場に反対のその前に心配されているからななんですよ。

現国立競技場を壊したはいいが、ザハの新国立競技場が成立しえない可能性があるからなんです。

ただし、現国立競技場を活かそうとした場合、なんたって50年以上前の建物ですから、現時点での建築物の傷み具合、耐震構造強度の状況を診察しておく必要があります。診察によって診断をして治療方法を見極めたうえでなければ、改修案もある意味ナンセンスな議論になってしまう恐れがあります。

そこで、2011年に行われたという、伝説の書。

久米設計による「国立競技場の調査報告及び改修提案書」の発掘が急がれたわけですが、ついに発見されました!

市民団体の有志の方々が「情報公開請求」により入手されたのです。

これです。

2011年3月25日付

東北大震災の2週間後に提出されています。

ということは、あの震災後の計画停電とか電車のダイヤも乱れ、水とか食品なんかも心配されていた混乱の中この作業は続けられ年度末である、3月末までになんとか納品されたものだということです。

久米設計と聞いても、建築関係者以外にはあまりなじみがないでしょう。

久米?と聞いても一般には久米宏くらいですかね。

久米設計は、昭和7年に久米権九郎により設立された日本の大手組織設計事務所の老舗です。

この久米権九郎には次のような言葉があります。

「我々建築家は、貴重な人命を預かる容器を造る事を念頭に置いて、まず立派なデザインをする前に、丈夫な建物を造ると言う観念を忘れてはなりません」

久米設計は「丈夫な建物を造る」を第一義に置いていました。

というのも久米権九郎は関東大震災で建物の倒壊による圧死により、

お兄さんの久米民十郎を亡くしてしまったからです。

そのような久米DNAが込められた

「国立競技場の調査報告及び改修提案書」

が今、発掘されたことは、

外苑周辺の景観の破壊を懸念する方々だけでなく、

危険な泥船に乗っかってしまっているJSCの中の人にとっても、

福音の書となるやもしれません。

2章でこの内容を解説します。

現国立競技場はチューンナップ出来るのか②

「我々建築家は、

貴重な人命を預かる容器を造る事を念頭に置いて、

まず立派なデザインをする前に、

丈夫な建物を造ると言う観念を忘れてはなりません」

久米権九郎の言葉ですが、権九郎の父民之助も建築家でした。

幕末の1861年に沼田藩、現在の群馬県沼田市に生まれ工部大学校(現在の東京大学工学部)を卒業後、宮内省に入り皇居造営事務局御用係となって皇居二重橋の設計・造営に携わった後、実業に転向。

鉄道工事のほかタバコの生産にも関わり事業は大成功します。

その後、衆議院選挙に出馬し当選、国会議員を務めた後に金剛山電気鉄道を設立、晩年は故郷の沼田城址に沼田公園を整備するなど立志伝中の人物です。

関東大震災により夭折した兄民十郎は日本のモダニズム洋画家の先駆で、将来を嘱望されていました。

つい数年前のことですが2009年、民十郎の絵が89年振りに発見され話題となっています。

これは今見ても凄い絵です。

1920年帝国ホテルの個展で発表されたという「支那の踊り」です。

イタリア未来派やイギリスのヴォ―ディズムにも関わりがあったということで欧米での評価も高かったそうですが、この横長の構図の中でくねって渦を巻くように運動変形した人物と、古櫃然と静止した室内そして文様の入った丸い敷物との対比は、現代美術のフランシス・ベーコンよりも何か魔術的な趣です。

この兄がまだ30歳で亡くなったのです。

地震で建物が倒壊してしまったことによって。

当時ドイツ留学中の建築学生であった権九郎は、思うところがあったのでしょう。

「日本住宅の改良」というタイトルで日本の木造住宅の耐震化を目指す建築論文と提案をドイツにて記しています。

1929年帰国の後、友人の渡辺仁と共に渡辺久米建築事務所を開設しました。

つづく

PR: FIATは増税の今こそ、3つのスマイル

| Image may be NSFW. Clik here to view.  |

| FIATなら消費税の増税後もお求めやすさはそのまま。お得なオファーも実施中! |

現国立競技場はチューンナップ出来るのか③

「新国立競技場のもう1つの可能性」5月12日

昨日のシンポジウムでは多くの方々にご参加いただきましてありがとうございました。伊東豊雄先生と中沢新一先生の軽妙闊達でありながら、肚を割ったお話しに私もとても感激しました。

当日の配布資料やプレゼンデータは下記です。

■伊東豊雄先生による改修案pdf

パリ=マラケ建築大学 の校長でもあるナスリン・セラジ氏から寄せられた伊東先生への応援コメント

Image may be NSFW.

Clik here to view.

1、セラジ氏声明文(原文)pdf

2、セラジ氏声明文(訳文)pdf

◎上映画像

・伊東豊雄「新国立競技場への疑問」

▼ダウンロード

・森山高至「新国立競技場もうひとつの可能性」

▼ダウンロード

・松隈洋「明治神宮外苑の歴史的文脈と2つの東京オリンピックから考える」

▼ダウンロード

・森山高至「新国立競技場建て替え計画の諸問題」

▼ダウンロード

・松隈洋「新国立競技場計画に求められる未来への想像力」

▼ダウンロード

配信の画像ではプレゼン資料が読み取れなかった方々もいらっしゃったでしょうから、解説を加えてみたいと思います。

まず、伊東先生のコンペ応募案の解説からです。

現国立競技場はチューンナップ出来るのか④

「新国立競技場のもう1つの可能性」5月12日の動画です。

前半50分間は伊東先生、中沢先生による提案の経緯と意図について

後半50:29より私が25分ほど世界のスタジアムの状況と改修の意義を解説

1:16:00より松隈先生の外苑と国立競技場の歴史的意味を解説

1:40:00より4人で対談といった内容です。

先日のシンポジウムに関する記事がたくさん出ました。

◎『GQ JAPAN』14/05/14

新国立競技場の何が問題なのか──

中沢新一氏と伊東豊雄氏が問題提起

http://urx.nu/8gsy

◎『日本テレビ』『読売テレビ』14/05/12

建築家らが国立競技場の改修案を発表

http://urx.nu/8eTO

◎『朝日新聞』14/05/13

建築家の伊東豊雄さん、国立競技場の改修案発表(大西若人)

http://urx.nu/8eUz

◎『日本経済新聞』14/05/12

東京五輪へ国立競技場の改修案発表

建築家・伊東豊雄さん

http://urx.nu/8eTa

◎『毎日新聞』14/05/12

20年東京五輪:建築家ら、国立競技場の改修提案(永田晶子)

http://urx.nu/8eTu

◎『産經新聞』14/05/12

国立競技場は建て替えでなく改修で

伊東豊雄さんが案を公表

http://urx.nu/8eTg

◎『東京新聞』14/05/13

五輪 国立競技場改築 「新築の半額で」伊東氏代替案(森本智之)

http://urx.nu/8eTA

◎『中日新聞』『北海道新聞』『富山新聞』『福井新聞』14/05/12

現国立競技場の改修案を発表-建築家の伊東豊雄さん

http://urx.nu/8eUe

◎『日刊スポーツ』『スポーツニッポン』『スポーツ報知』14/05/12

新国立競技場はコスト抑えた改修案

http://urx.nu/8eT1

◎『ギズモード・ジャパン』『夕刊アメーバニュース』14/05/13

伊東豊雄氏の代替案「国立競技場は、新しく建て替えないで維持改修しよう」

http://urx.nu/8eTK

◎『日刊ゲンダイ』14/05/14

改修なら半額 建築界“ノーベル”も新国立競技場に「待った」

http://urx.nu/8gsk

この新国立競技場の問題の大きさとみなさんの関心の高さがわかりますね。

この中でもとくに『GQ JAPAN』14/05/14の記事

「新国立競技場の何が問題なのか」

中沢新一氏と伊東豊雄氏が問題提起

http://urx.nu/8gsy

が、今回の伊東先生の意図を丁寧に記事にされていますので、

改修提案の中身がどうのこうのの前に

ぜひみなさん、まずはこれをお読みになってみてください。

で、伊東先生の「そんなわけでワシも改修を考え始めたんだが、、」

とはこんな感じです。

こ、これは、、

Gアーマー!

もしくは

ジェットスクランダー!

Gアーマーというのはですね、1stガンダムの第23話でマチルダさん達ミデア輸送隊が命がけでもってきてくれた、ガンダムの強化パーツです。

実際には放映開始後の視聴率の低迷と玩具スポンサーの強い意向による合体メカを出せ!という要求に対し苦肉の策として登場させたらしいのですが、結果としては1stガンダム屈指の名場面、第24話での「マチルダさ~ん!!」に繋がるという印象深いものです。

富野監督やハードSF好きから見るとこのGパーツのギミックは不本意のようですが、やはりあのマチルダさんが死を賭して守り運んでくれたものですし、強気のセイラさんの不慣れな操縦シーンも見ることができるということで、俺はGアーマーあり派なんですよ。

ジェットスクランダーも凄いものです。

マジンガーZを飛行させるのための強化パーツです。

元々、マジンガーZは正義のために、世界征服を狙う悪の科学者率いる組織と戦うロボットという不滅のアニメジャンルを確立した歴史的金字塔のような作品なのですが、初期マジンガーでは陸上歩行しか前提としていなかったのです。

ところが、敵の科学者が飛行型のロボット(正確は機械獣と呼びます)を開発してしまったため、

(永井豪先生が強すぎる敵を考えてしまってマジンガーと自分をを追い込んでしまった)

マジンガーZは窮地に立たされてしまったんです。

(もちろん永井豪先生もこれをどう解決するのか、、で窮地に立ったわけです。)

ジェットスクランダーの前に仮設的な手法も試されてました。

それはアフロダイAのオッパイミサイルを大きくして、

そのジェット推進力を使うというものですが、さやかが凄く嫌がっていましたけど、

忘れられないエピソードです。

飛行型の機械獣に対するその圧倒的な不利さを解消するために光子力研究所の粋を集めて開発されたのがジェットスクランダーです。これは飛行用のパーツなのですが、このギミックの凄いところは飛行が必要な状況になるまでは研究所で待機しており、必要とされたら自動操縦と自動追尾でマジンガーを追っかけていく、そしてジャンプ力を強化したマジンガーと空中でドッキングするという凄い発明。

もう初めてこれ見た小2の僕は、興奮で寝付けなかったですね。

後の「合体」という大技の始祖にして元祖なのです。

なぜ、このようにロボアニが強化パーツを取り入れるかというと

ただ単に強くなればいい、ではキャラが違ってくるからなのです。

つまり、それまで慣れ親しんでファンにも浸透している物語のキャラクターを、ストーリーのテコ入れをだからといって、むやみに強く変化させたり、まったく異なったデザインをかぶせるとそれまでのファンが離れるだけでなく、リアリティもストーリーも崩壊して、テコ入れどころか、人気の凋落、打ち切りになるやも知れないんです。

だからといって、何も手をつけないでいると徐々に視聴率が下がるんではないか、人気もなくなるんではないか、と心配です。

だから、それまでのキャラクターを活かした状態で強くする。

それが強化パーツという方法論なのです。

で、伊東先生の改修提案というのはこの「強化パーツ型」だということです。

伊東先生の改修方針というのは、まあアイデアの前段階のスケッチ的なものなのですが、単純にモデリングされただけの抽象的な図にもかかわらずスタンドの上に小さな突起のようなものがある。これ、プロジェクトXにもなったキューポラのある街で鋳込んだ聖火台ですよ。

そういった具体的なキャラクターサイドをいじらないというのがこの案の魅力だと思います。

伊東先生はこの改修イメージがイイとか言ってるわけではなくて、今の新国立競技場の状況は非常におかしいことになっている、進行が心配だ、中途半端な結果になる恐れがあるから、今からでも改修を前提に考え直してみては?といわれているだけなんです。

そのアイデアスケッチレベルでも聖火台サイドはいじらない方が絵画館への負担が少ない、というお考えだからなんですよ。

ま、僕が何を言いたいかというと、「建築にもキャラがある」ということなんです。

保存する意義、残す文化的価値、歴史的経緯を考える、改修の経済的効果、とかいうのはちょっと勉強しなくちゃよくわからない話ですが、

建築や街のキャラを変えるな!というのは分かるでしょ?

新しくなった東京駅の丸ビル、あれは完全に新しくなったけど、マイケル・ホプキンスを起用しているから、なんとなくキャラが継続していますよね。

マジンガーZも次のシリーズグレートマジンガーでキャラの継続を果たしています。

ガンダムシリーズなんか言わでもながですよね。

同様に、キカイダーとキカイダー01もそうだしゲッターロボとゲッターロボGもそうです。

今の国立競技場はですね。

それなりにキャラが立ってるんですよ。

それは、昭和とか高度成長期とか日本の社会事情だけではなくて、

「建築としての構造美」というやつです。

最小限で最大の効果とか、物体として機能に特化したときのシンプルさ、純粋性。

日本の美術工芸の特徴でもある洗練に洗練を重ねたときに個人の恣意が消える一種の匿名性。

そういったものです。

その証拠に、この国立競技場を真っ先に評価してくれたのが、

かの、ダイナミック機能美の巨匠建築家、シドニーオペラハウスで「俺が責任持つ行け!」って言ったサーリネンであったということを先日のシンポジウムで松隈先生から教えてもらいました。

そのようなわけでして、カタチが出来たけど構造がわからん、なんていうのは建築ではないんですよ、はっきり言って。

と同時に、絵画館周辺の外苑の景観の中で、健康優良児にして骨格しっかり安産型のナイスバディ、にもかかわらず遠慮がちに慎ましやかな元大和撫子、今はスポーツのお母さんっていうのが、国立競技場のキャラなんだ。

まあ、あくまで個人的なイメージだが、

イメージに近いのはめぞん一刻の響子さんだね僕の場合は

きっと、皆それぞれの現国立競技場のキャラがあると思うのだけれど、、

「艦これ」みたいに誰か絵師さんが国立競技場を「建娘」にしてくんねえかな。

ちなみに、伊東先生がコンペ応募したときの提案は絵画館前からどう見えるか軽く検証してみました。

意外や意外、新築においても伊東案は背景になろうとしてるじゃないですか!

改修案にいたっては西側しかいじらないからこうですよ。

まったく風景は今と変らない。

で、見ときます?

審査委員長の安藤忠雄さんが「日本を元気にする」と吼え、

審査員の内藤廣さんが「ザハ様のご機嫌を損ねるな!」とみんなを叱ってる案の場合です。

なんかもう俺あんま見たくないんですけどね。

仮面ライダーV3の後のライダーが、俺の一番好きなライダーマンじゃなくて、

仮面ライダーがいつの間にか、スポーンになってた感じです。

スポーンはスポーンで良さがあるんだけど、

ライダーシリーズに入ってくんなよって感じです。

以上、建築にもキャラがあり、キャラが継続されていないのはもったいない。

改修というのはそのキャラを活かしたパワーアップなんだ!という解説でした。

国立競技場ちゃん擬人化コンテスト開催!

前回のブログ記事で、「艦隊これくしょん」のような、

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

まだ生きれるのに、既に余命宣告をうけてしまった東京遺産・日本の宝、国立競技場ちゃん。あと1カ月ちょっとの命です。

でも、まだまだ分かりませんよ。

国立競技場ちゃんを助けることはできないのか!

ということもありますが、まずは国立競技場ちゃんのことをみんなにもっと知ってもらおうということで

建築擬人化「建築これくしょん」、建娘、「国立競技場ちゃん」と題しまして、国立競技場を誰か擬人化してくれませんか?

ここに!「国立競技場ちゃん」擬人化イベントを開催してみたいと思います!

とっても素晴らしかったので、FLGPさんがつくってくれた開催コピーをそのまま貼っちゃいます!

■コンテスト趣旨■

サッカーをはじめとするスポーツイベントの聖地として、夏には東京の夜空を彩る花火大会の会場として、そして! ビッグアーティストの華麗なるパフォーマンスを楽しむステージとして活躍し続けてきた国立競技場。思い出と歴史と数々のドラマを刻んだ建物を簡単にポイ捨てして建て替えちゃっても良いのでしょうか! 否! たかがメインカメラをやられただけ。巨費を投じて建て替えなくても、改修すればまだまだ戦えるのです!

国立競技場の雄姿をまだまだ見ていたい、応援していたい・・・そんなあなた! 国立競技場ちゃん擬人化コンテストに参加してみませんか? あなたの想いが、この歴史ある建造物である国立競技場を、ネクストステージへといざないます♪

宜しくお願いします!

■コンテスト概要■

あなたのイメージする「国立競技場」を、擬人化してみませんか?

国立競技場を、あなたのイメージで可愛い・かっこいい、ステキなイラストにして頂きご投稿ください! 期間 : 2014年5月24日 ~ 2014年6月24日 20:00頃

■参加方法■

1.画像投稿サイトニコニコ静画に、あなたの考えた「国立競技場ちゃん」のイラストを投稿してください。

2.投稿時には、「国立競技場ちゃんコンテスト」と、タグをつけてください。

締切時点で、このタグがつけられた静止画をコンテスト参加作品として審査します。

3.ツイッターやFBでも、「#国立競技場ちゃん」のハッシュタグを付けて頂ければ見に行きます!

4.開催期間を過ぎましたら、評価の高い順に順位をつけ、当ブログにてご紹介させて頂きます。

■注意事項■

1.国立競技場ちゃんは古き良き昭和の日本を受け継ぐ大和撫子なのです。公序良俗に反するようなデザイン・表現でのご投稿はご遠慮ください。

2.モチーフが同じですからデザインの共通点はあるかと思いますが、他人の作品を勝手にまねたりトレースしたり、といった行為は、国立競技場ちゃんが悲しむので絶対おやめください。

3.ご投稿された参加作品の著作権は、各画像投稿サイトのレギュレーションに従います。

4.コンテスト参加作品については、予告なく当ブログでご紹介することがあります。

5.今後の、国立競技場を巡る様々なイベントやシンポジウムでもご紹介することがあります。

■国立競技場を知らない方のために・・・■

国立競技場なんて何度も行ってるぜ! という歴戦の勇者であろうとも、建築物としての国立競技場はあまりよくご存じないかも。

ここでは、国立競技場についてのアレコレをまとめてみました。

擬人化の参考にしてみてくださいね。

「国立競技場ちゃん」とは

本名は国立霞ヶ丘陸上競技場といいます。

1958年にアジア大会を機に建設されました。

実は彼女にはお姉さんがいます。

初代の競技場は1924年に明治神宮外苑競技場として建設されています。今の競技場はそういう意味では二代目です。

初代の競技場は戦時中の雨の中の学徒動員のフィルムでもうかがい知ることができますが、自然の形状をうまく活かしたものでした。

1964年の東京オリンピックの時に一度、スタンド増設のために大幅にバージョンアップされています。

このときに製作された聖火台も有名です。

埼玉県川口市の鋳物職人の鈴木萬之助さんが引き受け、彼の死去後に三男の鈴木文吾さんが完成させたものです。

先日、この設計チームの一員だった建設省OBの室橋正太郎先生にお聞きしたのですが、、

高さと直径2.1メートル、重さ2.6トンの聖火台のデザインは、オリンピックらしさと日本らしさ、を追い求める過程で、設計チームが悩みに悩み、

連日の激務の中で仕事帰りにちょっと引っ掛けたトリスバーでふと取り上げたグラスを見て、「これだよ!」、うん?「あっこれだ!」、「これだー!!」とカウンターで叫び続けて、

ママさんから、「何で空のグラスを見て、これだこれだって騒いでるのか、不思議がられたそうです。」

そうあの形はウィスキーのショットグラスのシェイプがヒントになっているそうです。

この1964年のスタンドの三日月型の増築による偏芯した形状が、不思議なうねったスカイラインを生み、スタンドに居ると何か大きな船にでも乗っているかのような感じがします。

1968年から天皇杯全日本サッカー選手権大会が開催されるようになり、1976年度(昭和51年度)から全国高等学校サッカー選手権大会も開催されるようになり、「サッカーの聖地」と位置付けられるようになりました。

1980年頃の「ラグビーブーム」には日本ラグビーフットボール選手権大会は満員で早明戦なんかは徹夜しないと入れないほどでした。

国立競技場ちゃんの弱点

FIFA(国際サッカー連盟)が要求する会場仕様として「観客席の3分の2以上に屋根が架設されること」という条件が満たされていないので、ワールドカップ会場として採用されなかった。

(ローマオリンピックのメインスタジアムであったスタディオ・オリンピコや、1936年のベルリンオリンピックのメインスタジアムであったオリンピアシュタディオンはそれで改修により屋根を架けています。)

陸上競技の会場として、走行レーンが8レーンしかないことと、サブトラックがないために、現在の国際陸上連盟の規格を満たしていません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

どうぞよろしくお願いします。

みとみとさんhttps://twitter.com/musesc1998sf361が

告知も兼ねて作成してくれた「国立競技場ちゃん」です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

光掲示板のヘッドバンドがいいですね!あと1964オリンピックジャケットがニクイ。

そして!告知動画も

Image may be NSFW.

Clik here to view.

http://www.nicovideo.jp/watch/nm23643239

「大谷ノブ彦 キキマス!」で新国立競技場問題

本日、ニッポン放送のラジオ番組

ダイノジ大谷さんの

「大谷ノブ彦 キキマス!」にて

新国立競技場問題について、

キカレマス!

14:00前後だと思います。

Image may be NSFW.

Clik here to view.