安藤忠雄研究2

※間が空いたので安藤忠雄研究1を11月29日付から移してきました

先日の自民党無駄撲滅チーム河野太郎議員による

新国立競技場ののヒアリングは紛糾したようですね。

今回の新国立競技場のコンペをめぐる議論についてなのですが、

なんでもめてるの?とか、何が問題なの?

といった疑問に答えていたつもりだったんですが、

審査員長の安藤忠雄さんってどういう人?っていう質問がありました。

えっ?安藤さん知らないの?って答えると

皆さん、知っていると。

安藤忠雄という人は知っているけど、

なにやった人?とか

建築家なんでしたっけ?とか

有名な人ですよね?とか

みなさん、安藤忠雄さんって人は、

その風貌や、なんだか偉い人っていうことで

知っている。

しかし、何やっている人か知らない、っていうことがわかったんです。

驚愕しました。

コンクリート打ちっぱなしの安藤忠雄だよ。

浪速のガウディ安藤忠雄だよ。

って言ったんですが、

一般的には

安藤忠雄は知っているが、どんな人か知らない。

というのが普通だったのか、、、

われわれの建築世代では知らない人などいない。

また、安藤さんの業績も含め建築設計関係者なら、

その仕事についてはみなさん熟知していると思うんです。

一般にも知名度の高い建築家といえば、

高度成長期にはもちろん丹下健三さんですよね。

まず、苗字が丹下。

丹下左膳とか丹下段平とか、丹下っていう苗字には何か凄い魔力があります。

次に、黒川紀章さん。

ちょうど大阪万博のころに建築界から一般メディアにさっそうとデビューし、

奥様が若尾文子さんということで一斉を風靡した。

丹下→黒川ときて安藤忠雄さんだと思っていたんですが、

僕が聞いてまわったところ、一般での建築家知名度は

実際には、丹下健三→黒川紀章→エドワード鈴木→安藤忠雄だったんです。

建築家の安藤忠雄さんではなく、

有名な安藤忠雄さん、でなんかやってる人、美術館の人?白い花の人?

「安藤忠雄」がもはや、ひとつのジャンルなんですね。

しかしながら、建築家のちびっこ達の間での知名度は、

圧倒的に安藤忠雄さんです。

その安藤忠雄さんなんですが、

もっとも流布されているパブリックイメージとくれば

「建築を独学」というやつです。

そして、コンクリート打ち放しのデザインですよね。

この独学っていうのにはロマンがありますよね。

なにか、建築家って有名大学の建築学科を卒業しなければ、なれないんじゃないか、、というそれまでの風潮を打破するような、インディーズ魂。

何者にもとらわれないような独立独歩な気風や夢の実現、

そんなものを感じさせてくれる超カッコイイ言葉ですが、

今回、新国立競技場の審査員長の安藤さんってどういう人?という疑問に、

答えようと安藤忠雄さんについて研究してみてたんですが、、

ちょっとビックリしたんですが、

まず大前提のこの独学ってやつがどうもそうではない、

なんかちゃんと師匠についている、

いわゆる無勝手流の独学じゃないじゃん!ってわかっってしまったんです。

むしろ、そんなアウトローなイメージとはほど遠いんです。

もっとちゃんとやっている人なんですよね。

これ、都市住宅っていう建築専門雑誌の1974年5月号です。

安藤忠雄さんが雑誌に取り上げられて二回目のころなんですが、

独学じゃない。

師事している。

この写真、ビックリしたんですが、俺にむちゃんこ似ているんですけど、、、

1941年大阪に生まれる。

1960年大阪府立城東工業学校卒業

建築、IDなどの事務所を転々として、

1968年都市計画設計事務所で水谷頴介に師事。

1970年安藤忠雄建築研究所を設立。

昨年よりアトリエを本町に移転。

今年は仕事を放り出し、中近東へフウテン旅行を計画中。

今回の住宅は、市街地と郊外分譲地という立地条件の違いはあるが、

ともに<閉ざされた箱と開かれた部分>というテーマに共通項が見いだされる。

そうなんです。

安藤忠雄研究2

安藤忠雄研究1

安藤忠雄研究2

安藤忠雄研究1

内藤文書の登場などによりだいぶ間が空いてしまい、

年越ししてしまいましたが、安藤忠雄研究2です。

安藤忠雄さんといえば、知っている人は知ってると思うのですが、

キャッチフレーズは3つですよね。

1.独学の建築家

2.コンクリート打ち放し

3.大阪

たとえば、アメリカ横断ウルトラクイズの問題なんかを作るとして

「日本を代表する世界的建築家で、独学で建築を学び、コンクリートを打ち放しで、大阪を拠点に、、」

と最後まで問題を聞かなくても、

ポーン!

「安藤忠雄!」

正解!

ってなりそうなくらいです。

その1.の独学というキャッチフレーズが、案外そうでもない。

きっちり師匠について勉強させてもらっていた、

その師匠とは水谷頴介さんであった、というところまででした。

次のコンクリート打ち放しなんですが、

そもそも素朴な疑問としてコンクリート打ち放しのどこが凄いの?

と建築業界を知らない方々は、みなさんそう思われるでしょう。

というのも、「コンクリート打ち放し」そのものは今となっては、大して凄いことではないからです。それは、どこにでもあります、普通に。

たとえば、河川の護岸工事とか道路工事、崖のヨウ壁とか波止場です。

コンクリートの歴史については多くの資料や紹介記事がありますから、詳細にはそちらを参考にしていただくとして、簡単にその歴史的経緯と概略を説明しておきますと、

その大本は古代ローマです。

古代ローマ人が、火山灰と石灰、砕石を混ぜ合わせたものが水中で硬化し、強度を増すことを知って、伽藍や、橋や、水道橋などを造っていたといわれております。そのころころのカラカラ浴場や水道橋やパンテオンは今でも残っており、その耐久性を物語っています。

このころのコンクリートは石積と石積の間に流し込まれていたので一見コンクリートに見えませんが、現在のポルトランドセメントと同様の圧縮強度を誇っております。

同様にコロッセオも古代ローマンコンクリートで建設されており、2000年近く経た今でも十分に建築物としてその威容をはなっております。

しかしながら、この古代ローマでいったん確立されていたコンクリート建造技術は、その後1300年近くも失われていたのです。

17世紀に入って再度コンクリート素材が発見され、建築構造への応用が再開されました。

はっきりしているところでは1824年イギリスのタイル職人であったジョセフ・アスプディンが石灰岩を偶然現場で焼いてみたところその紛体が、後雨水と混ざって硬化したさまを見て発明したと言われています。

その硬化した後のさまがポートランドで取れる石に似ていたため、この製法で作るセメントは、今日までポルトランドセメントと呼ばれています。

つまり、コンクリートとは人工的に作られた石だという解釈ですね。

ここまでで、コンクリートの話がいつのまにかセメントの話がゴチャゴチャになってて、あれ?って思われたでしょう。

コンクリートとセメントって何が違うの?と。

この意味はですね、コンクリートを作る材料がセメントだということです。

セメントに砂や砂利などを適量入れて水と練って固めたものがコンクリートです。

食べ物でたとえると、小麦=セメントで、ホットケーキ=コンクリートです。

このコンクリートは固くて強かったんですが、それでもまだ近代の建築素材としては不十分だったんです。

固いだけだと塊では強いですが折り曲げようとすると折れる、衝撃で割れる。

その50年後に画期的な発明がなされました。

それは、鉄筋の導入です。

1853年アメリカ人のハイアットが、コンクリートに鉄筋入れたら強くなるんじゃね?

と考え、1855年フランス人のランボーがパリ万博で鉄網を入れたコンクリートボートを展示し、みんなをビックリさせました。

さらには1867年にフランス人のモニエが鉄筋を一定間隔で入れる今の鉄筋コンクリートに近い工法で特許を取得し、1890年代にドイツのバウシンガーが鉄筋コンクリートの力学的な原理を確立し、このころからコンクリートを板状にして橋にしたり、アーチにしたりと現在のコンクリート構造物と同等の仕組みが確立されたのです。

鉄筋を入れるコンクリートと入れないコンクリートの違いは以前解説したことがありますので下記を参照してみてください。

参考リンク

コンクリート打ちっぱなしって何?①お好み焼きに近いかなあ

コンクリート打ちっぱなしって何?②土壁派か漆喰派か

で、やっとコンクリート打ち放しの解説に移るのですが

続きはまたあとで

安藤忠雄研究1

スペイン最大級の建築的失敗どんどん悪化中

下記のような記事を見つけました。

One of Spain's Biggest Architectural Boondoggles Just Keeps Getting Worse

Feargusオサリバン 2014年1月13日

スペインのバレンシアに建設された

サンティアゴ・カラトラバによる建築が崩壊の危機

鳴り物入りで建設された現代建築が様々な理由で問題を起こしています。

新国立競技場の建設を考えるうえで様々に示唆に富んでいます。

適当に翻訳してみました。

スペインの最大級の建築的失敗どんどん悪化中。

その華々しさと同時にその大きさに見合うだけの批判を受けている、スペインのバレンシアにある芸術科学都市は、まったくのお荷物施設であることが証明されてしまった。

巨大な博物館と芸術の複合施設は、10億ユーロという当初予算の4倍以上をかけて2005年に完成したものだ。

にもかかわらず、、予想された来訪者数をまったく達成できていない。

バレンシア出身の建築家サンティアゴ·カラトラバによって設計されたこの建築は、複雑な骨組の構造で出来上がっており、まるで巨大な恐竜の墓地を思わせる。

それは正直、墓地というその汚名にふさわしいものになりつつある。

これはスペインブームに沸いた時代に計画され、そして末期を迎えつつある壮大な都市プロジェクトの一つだ。 2008年の金融危機によるバレンシアの経済崩壊もあってこのプロジェクトの状況はさらに悪化している。

この芸術科学都市のような巨大なプロジェクトの低迷も大きな経済的影響を及ぼしている。

この地域の財政状況が苦しいにもかかわらず、2年前に政府から45億ユーロの救済資金が芸術科学都市に投入された。この施設運営がここまで悪化するはずはないと思われていたが、事実はそうなってしまった。

それは完成後7年ですでに施設の一部が崩壊し始めていることだ。

大問題なのが、この施設の目玉であるパラオ·ド·レ·アーツソフィア王妃芸術センター 、そのデザインシルエットから鳥の頭蓋骨ともスターウォーズの兵士(ストームトルーパー)のヘルメットとも揶揄されるオペラハウスだ。

このヘルメットに似ている部分が実際に問題を起こしている。

この丸い殻のような部分、シェルは金属でつくられており、バレンシア地方の夜間と日中の激しい寒暖の変化で熱膨張を繰り返し部材変形を起こす。

このような歪みが、この金属部分を仕上げとして建物の特徴である特別製の数千の小さなモザイク状のタイルパーツをダメにしていると考えられている。

これらは、綺麗で均質なツルツルした一枚の布地のように表現されているが、その部分に徐々にヒビや歪みを及ぼし、剥がれ始めている。

先週、専門家の調査委員会は、最悪の事態を確認した。

それは、これらのタイルはすべて撤去する必要があるということだ。

このコストだけでも約300万ユーロはかかるだろうし、それは今すぐにでも実行する必要がある。なぜなら、次のオペラシーズンのスタートは2月下旬であり、タイルの解体撤去作業はすぐにおこなわなければ間に合わない。

すでにその中のいくつかは、強風ではがれてきており、剥がれたタイルが降り注いでくるとなると来訪する観客の命に係わる問題となる。

バレンシア政府は現在、デザインの欠陥を理由に設計者のカラトラバ氏をを訴えている。 一方、カラトラバ氏はそれが設計の問題ではなく、欠陥の原因となっているのは施工のひどさであると弁明している。

しかしながら、今までは違い、この訴えは認められる可能性があり得る。 彼はスペインのワイナリーでは雨漏りする屋根の件でも訴えられており、ヴェネツィアブリッジでは車いすでは通行不可能な点と、危険なほど滑りやすい表面をなしている点、不正確予算のために激しく非難されている。

いまだにバレンシアの問題が建築家にあるとはみなされていない。政府はそもそも問題のある多大な支出をおこなっており、不採算プロジェクトの関係者の多くが多額の賄賂を受けている。そこには今までに一機も離発着していないカステリヨン近くの不必要な空港も含まれている。

派手に何百万を費やすという馬鹿なことをしでかした建築家の事件が認識された今、バレンシア政府当局は、元々ここに何を望んでいたのか、もっと慎重になるべきだったと議論する必要があるだろう。

一方、この複合施設の問題は、大規模な建築プロジェクトにより訪問者を誘致しようという諸都市にとって、注意すべき教訓ととらえるべきものである。

もちろん、建築行為があるからといって必ずしもそうなるといっているわけではないが。

Feargusオサリバン 2014年1月13日

この施設の全体像の写真がありました。

施工中の写真も見つけたのですが、マジ鉄板でした。

この鉄板の高さ20メートル以上あるでしょうから、日中と夜間で外気温で30度くらいの温度変化があるとするなら、鉄の温度50度以上になってしまうかもしれないので、熱膨張は下手すると2センチ近くいってしまうのではないでしょうか、曲面なのでベコンベコン膨らんだり凹んだりすると思いますが、、、

ここに白いモザイクタイルを張ってしまったらしい。

その結果、このタイルがパラパラ剥がれ落ちてきているようです。

高さ30メートルも上から剥がれたタイルが落ちてくるとなると、ガラスの破片が落ちてくるようなものですから非常に危険です。

とりあえず、今年2月1日から予定していたプッチーニのオペラは中止し、

62万4000ユーロの損害が出ているとの追加報道がありました。

参照サイト

alatrava’s opera house: a rip-off?

カラトラバのオペラハウスはボッタクリ?

Spain: Palau de les Arts Reina Sofia needs help

パラオ·ド·レ·アーツソフィア王妃芸術センターの悲鳴

この設計者であるサンティアゴ・カラトラバ氏も世界的に著名な建築家であり、有機的な形態と斬新な構造システムを売りとするデザインで、新国立競技場の設計者であるザハ・ハディドより10年ほど早く登場した方です。

どのような人かはまた追って説明します。

伊東豊雄さんが!新国立競技場にモノ申す

いやあ、驚きました!

最新の『週刊現代』にて

あの伊東豊雄さんが新国立競技場問題に辛辣かつ真摯なご意見を出されているそうです。

この件で人類学者中沢新一先生と対談されています。

でしかも、最近の若手と言われる建築家とか評論家とか歴史家のような、

風見鶏的なむにゃむにゃどっちつかずの評論家的ポジションじゃなく、

はっきりと物申されています。

「残された時間を考えれば、一からコンペをやり直すのは現実的に難しい。ただ、今ある国立競技場を

改修してメインスタジアムとして使うならば、オリンピックまでに十分間に合います。たとえば、今の国立競技場の耐震性能を上げたうえで、オリンピック開催

計画の条件を満たす8万人収容に足りない2万人分の仮設のスタンドを用意する。個人的

には、そのほうが神宮外苑の環境を守れるし、経済的にもはるかに安くあがると思います。そもそも2020年の東京オリンピックは、既存の施設を利用する

『エコなオリンピック』というのが基本コンセプトですからね」

とのこと。

あの伊東豊雄さんですからね。

といっても建築業界以外の方々には、わからないと思うんですが、

伊東先生はどちらかというと、こうした社会的な発言とかされない、

むしろ徹底的にしない系の人だと思ってました。

すっごい意外です。意外過ぎて僕の中の何かの偏見が、

またひとつ雲散霧消して爽快な気分です。

伊東豊雄さんといえば先ごろフランスの「銀の定規賞」を受賞された、

妹島和世さんのご師匠でもある、世界的な建築家です。

いってみれば、妹島さんのお父さんみたいな建築家です。

しかも、このお二人は共にプリツッカー賞もお取りになっているという、

建築界では非常に珍しい師匠弟子の二世代が、

同時代に大活躍という方ですからね。

伊東さんは、建築家のお父さんとして、すっごく大勢の日本の建築家を育てた人なんです。みなさん第一線でご活躍中です。

なんか、いろいろ捨てたもんじゃないって気になってきました。

伊東先生との思い出は、残念ながらまったくありません。

僕は伊東先生とはどんな些細な接点も何もないんですが、

思い出してみるとひとつだけありますね。

また後で書きます。

安藤忠雄研究じゃなくて(マルビル緑化偽装問題について)

数日前より世間を驚かせているニュース

安藤忠雄によるビル壁面緑化の嘘、エコロジー偽装問題:

ガーデンデザイナー武部正俊さんのブログ「決してやってはならないこと」より

http://blog.livedoor.jp/omtakebe/archives/2652644.html …

この記事を読んだとき、正直何が起こっているのかわかりませんでした。

緑化を、、造花でおこなう?!

まさか!と思いました。

「大阪マルビル」プロジェクト

のプレスリリースを読む限り、

昨年の6月に竣工!

このように緑に覆われた!キリっ!って発表してましたからね。

47NEWSの記事

でも

安藤さんは「世界に類のない高さ120メートル、直径30メートルの“大木”ができる。日本が元気のない今だから、途方もないことをやりたい」

っておっしゃっていると

ありえるんだろうか?こんなこと?

緑を増やそや、白い花やで、、とか言ってた安藤忠雄さんなのに?

ちょうど大阪の梅田で滋賀県A市と奈良県B市の公共施設見直しについての、

打ち合わせ、コンペの準備等々ですが某シンクタンクでありましたので

さっそく確認しに行ってきました。

梅田地下街を抜けて地上に出てみると、、、、ありました。

なんか、、いい感じに緑なんですけどね。

今まさに、下から伸びて壁面を上っていくぞ~みたいな雰囲気で。

ところが、ですね。

近づいてみると、、、

写真ではわかりにくいと思うんですが、実見するとはっきりわかります。

リアルで造花でした、、。

ホントに緑部分、そのほとんどが造花です。

植物に詳しい人ならもしかしたらこの時点でわかるのかもしれませんが、本物じゃないから葉っぱの向きがてんでバラバラ、中にはひっくり返っている葉っぱもありますね。

写真だとわかりずらいんですが、茎のところは比較的わかりやすいでしょう。

近くで見て光を透かすと印刷って一目瞭然です。

ちょっと離れた写真での緑の具合はいい感じなんですが

わかりやすくするために、

この写真で本物の植物のところはどれくらいかというと、、、

こんな感じなんです!

モノクロ部分は全部ビニル&プラスチックの造花です。

写真撮ったところなどほぼすべてがそうだといってもいいでしょう。

現実に見てしまうと、、とてもショッキングでしたよ。

まあね、インテリアなんかで造花の効果って確かにありますよ、

喫茶店やオフィスのミーティングルームとか店舗の目隠しスクリーンとかでも、

造花の緑でもただの無機質な壁よりもいいでしょう。

でもね、ビニルとプラスチックの緑化とは予想外でしたよ。

安藤さんの言われる「日本が元気のない今だから、途方もないことをやりたい」そうですが、

ほんま、途方もないわ、あった元気も吹き飛びそうだよ。

浪速のガウディだっけ?日本を代表する建築家ですよね。

実際の緑化がうまくいかなかったらそれはそれでいいじゃないですか、

ビル壁面緑化は大変だって言えばいい。

「緑いうのは、生きもんやから人の言うことをそう簡単には聞いてくれない」

「自然との闘いです、彼らも人の思惑と闘ってる。」

とか言えば、そりゃそうだ。で誰もなんとも思わないですよ。

気長に緑化を待てばいいんだ。

それをだなあ、テレビに出て発表したいんだかどうなんだか、、そっちを優先。

これを提案した安藤忠雄氏は

「大阪の街を緑でつなぐ「緑の回廊プロジェクト」のシンボルとして、大阪マルビルの壁面を緑化したい」とか

伝統的な日本文化の深層に流れる自然との関わりを探求し、現代都市に沿った日本らしい「緑」のデザインを創造」とか

綺麗事ばっかり並べやがって、マスコミで露出できればそれでいい、

どうせ大衆なんかアホやからって、人を舐め過ぎですよ。

こんなこと平気ってことは他の仕事でも今までもマスコミ対応を優先してんじゃねえの?いろんな過去のことも偽装じゃねえの?って疑われてもしょうがないよ。

この元記事書かれた武部さんも書くかどうか苦渋の選択だったと思いますよ。

「しかしこの現状を見てしっまたが故に、いかに著名な方であったとしても批判せざるを得ない!また「絶対」という言葉をさらに強調して「このような偽物は絶対に作ってはならない!」と声を大にして叫びたい。そして大阪人のいや日本人の恥だとまで言いたい」

「~最下部の施設に植えられているのは本物の植物であるが、ビル本体のはほとんどが偽物。円筒状の壁面に細々と這い登っている姿が本来であり、時間をかけることによって成長し、やがて前面を覆ってくるのが本当の姿。偽物で一気に覆うのは、植物への冒涜でもあろう。~」

「偽物は今後どうなるだろうか。最近のはいかに良く出来ていようと造花は造花。生きてはいない。やがて太陽光で風化し、ごみとなってバラバラ落ちてくるのが予測できる。たとえヘデラが良く茂ったとして、それらの蔓はこの造花に絡みつく。選別して取り外すことはおそらく不可能になるだろう。」

「ごみとして落ちてくるなどはまだ二の次だ。このように大々的に大金を掛けて、偽物を展示して良いものだろうか!このような偽物を「緑化」と呼んでよいものだろうか!これが緑化なら、緑のペンキを塗っても緑化になってしまう。」

という武部さんの心配どおり、この造花の葉っぱが何枚か落ちてましたよ。

風に吹かれて、、

一枚拾って帰りましたが、造花ゆえ、このとおりいつまでもピンピン緑だよ。

これは記念にしまっておく!

安藤忠雄さん、

いったい貴方は何と闘っているんですか?

貴方の語る夢とはいったいなんなのでしょう?

教えてください。

新国立競技場問題:サンティアゴ・ベルナベウは改修で生まれ変わる

新国立競技場問題についての情報です。

日本では国立競技場が改修で対応できるかできないかの議論もないまま

強引にザハ案による新築建て替えにまい進していますが、

サッカーチームレアル・マドリッドのホームスタジアムであるサンティアゴ・ベルナベウについて、つい先ごろ改修デザインの発表がありました。

これは、既存スタジアムを完全に取り壊すのではなく、既存構造物の一部を活かしながら、まったく新しいスタジアムに生まれ変わらせようという計画です。

設計デザインコンペによりその候補案4案が昨年発表されていましたが、

ラメラ‐ポプロウス、

ヘルツォーク‐ド・ムーロン、

ノーマン・フォスター‐ラファエル・デ・ラオス、

GMPアーキテクテン‐L35‐リバス

という4つの建築設計事務所による上記4案より

最終的にGMPアーキテクテンの提案が採用されることになりました。

しかもこの計画総工費は新国立の約4分の1の4億ユーロ(およそ550億円)。

そして、今から始めて、来年の2015年に完成予定。

そして屋根も可動式。

さらには、サッカーの試合だけでなく、他のスポーツ的・文化的イベントも開催。

スタジアムの内部にはホテルや商業施設、飲食店やレジャー施設が併設して、サッカー以外からの収益も見込まれています。

新スタジアムによって30%の収益増を確保するそうです。

なんか、いいことずくめなんですけど。

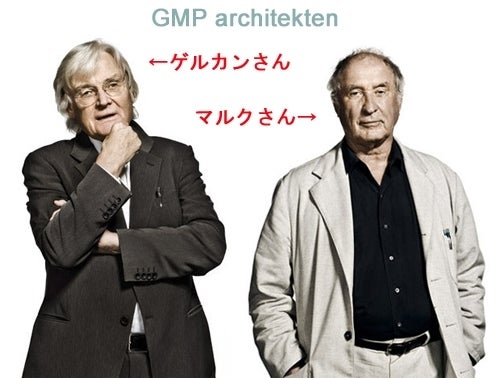

建築に詳しい人でも設計者のGMPアーキテクテンって聞いたことないでしょ?

これは人の名前で、ゲルカンさん・マルクさん・パートナーズの略です。

この一見、さえない感じの司馬遼太郎と蛭子能収みたいなお二人がそうです。

1970年代から活躍されているドイツの建築家です。

質実剛健というかドイツらしい実直なデザインであまりセンセーショナルにトークする人たちではない、マスコミ向けの建築家ではありません。

どちらかというと地味、真面目、固い、そういった印象の建築家です、でした。

しかし、構造技術とデザインの融合、既存都市景観への最先端技術の導入では第一人者です。

古い街並みになじむようなレンガとか、形態もカッチカッチの四角とか屋根型だったりしてたんですが、ドイツらしいっていえばドイツらしいんでが、ドイツではトップクラスの建築家です。

まあ、ベンツとかBMWとかそういったものに通ずる思想の建築家ですね。

なぜ、それがあまり知られていないかというと、日本では海外事情をお知らせする建築デザイン雑誌は数多くあるんですが、なぜかドイツの建築家、ドイツの建築事情をあまり紹介しないんです。

また、例のプリツカー賞とかは取っていない、いつでももらえる力と思いますが、

戦後の世界建築事情はちょっとドイツ系には冷たいんですよね。

その人たちがレアル・マドリッドのスタジアムの改修デザインコンペを取りました。

元々のスタジアム構造を活かしながら、まったく新機軸のスタジアムとして生まれ変わらせる計画です。

上記のビデオを見ますと既存構造物をうまく活かした改修の方法を提案されています。

レアル・マドリッドのスタジアムで出来ることがなんで日本でできないんでしょう?

既存躯体を活かすから解体工事費もかからないし、施工期間短縮できるし、屋根開閉にして、

商業施設やトイレなんか増やして、最新式の映像プレゼンテーション盛り込み~ので、

550億円じゃん。ぜんぜん安いじゃん。

改修案の募集コンペでプリツカー賞の縛りとかなきゃ、

ゲルカン&マルクGMPだって応募できたんじゃんか!

それに、レアルの方ではノーマン・フォスターもサボらないできちっと提案出してるし。

という世界の事例でした。

PR: auひかり スタート割キャンペーン実施中!

新国立競技場問題:世界のスタジアムに歴史あり

世界のスタジアムを紹介しているサイトがあります。

http://www.worldstadiums.com/

世界224か国には12000棟もの競技場があって、それらを網羅しています。

著名なところをピックアップしてみますと、

上からフランスのスタッド・ド・フランス、イギリスのウェンブリースタジアム

イタリアのスタディオ・オリンピコ・ローマ、スペインのカンプ・ナウ

ドイツのベルルイン・オリンピア・シュタディオン、日本の国立競技場です。

オリンピックといえば国際的な祭典といった目的がありますが、

一方で開催国のローカルな文化に触れる機会でもあります。

本来なら、国際コンペにしようの前に、

まずは国内コンペするべき事案なんではないでしょうかね。

たとえば、将来バグダットでオリンピックが開催されるとして、

そのメインスタジアムがイラク人建築家ではなくて、国際コンペにしたんでフランス人建築家に決まりました、、でいいんだろうか?

たとえば、ベトナムのホーチミンでオリンピックが開催されるとして、国際コンペやから、ベトナムを元気にしようや!でアメリカ人建築家に決まったとして、それのどこが面白いんだろうか?

俺は、全然面白くない!

ブラジルだったらブラジルの建築家、チリだったらチリの建築家、タイだったらタイの建築家、インドだったらインドの建築家の作品こそ見たい。

ローカルの文化と無関係のインターナショナルな無国籍な抽象実験建築とかが世界中に出来ることが国際化ではなくて、

普遍的な建築技術の進歩に地域文化や感性が融合していくこと、

それが、真の国際化した建築の姿だと思うのだけど。

↓世界のスタジアムからみで面白い記事を見つけました。

染井38さんの新国立競技場について(勝手に)考察

スタット・ド・フランスを外苑に入れてみたら、、、です。

染井38さんは、サッカーのヴェルディのファンの方らしいのですが、今から3年ほど前の記事にもかかわらず、まだ専門家筋も気づいていなかったであろう、

敷地の大きさについて言及されているんです。

~スタジアム周囲にもはやエスケープゾーンとなる空間は残っていませんね。

防災上も大きな問題です。~

それを検証された記事が秀逸です。

世界のスタジアムに戻りまして、

フランスのスタッド・ド・フランスの設計者は誰かというと、

SCAUhttp://www.scau.com/index.php/en/homeという名の設計ファーム

ミッシェル・マカリ(真ん中左)とエメリック・ズブルナ(真ん中右)、同じく共同設計者のミッシェル・レジャンバル(外左)、クロード・コンスタンティニ(外右)

というフランスの設計チームです。

イギリスのウェンブリースタジアムは、件のノーマン・フォスター卿

イタリアのスタディオ・オリンピコ・ローマはといいますと、

かの未来建築大巨匠のひとり、ピエール・ルイージ・ネルヴィ大先生であります。

ネルヴィ 未来建築3巨匠 1|建築エコノミスト 森山のブログ

スペインのカンプ・ノウの方は、これまたスペイン建築界の巨匠。

フランセスコ・ミジャンス・ミロ

1909年生まれで2007年に97歳でお亡くなりになられました。

戦後のスペイン近代建築を支えた建築家です。

スペインの場合は第二次世界大戦の枢軸側戦勝国といいますか、フランコの軍事政権が70年代まで存続していましたから、スペイン建築界はずっと謎に包まれていたんですが、スペインモダニズムの巨匠です。

で、一番興味深いのがドイツのベルリン・オリンピア・シュタディオンです。

これはですね、建設が1936年です。

昭和でいえば昭和11年、三菱で96式艦上攻撃機が開発された年です。

戦前です。

もう80年近く前の建築です。

1936年建設のベルリン・オリンピア・シュタディオン、これを直しました。

誰が?って、あの二人です。

現代ドイツ建築界の巨匠、見た目司馬遼太郎&蛭子能収こと、

ゲルカン&マルクです。

こんな感じにです。

新古典主義でデザインされた昔の外壁の石張りはそのまま活かされています。

回廊の石張も

やります!ゲルカン&マルク。

もちろん、彼らもドイツの建築家です。

鉄骨マンガの最終校チェック中

鉄骨マンガの最終校チェック中②

鉄骨マンガの最終入稿

本日、無事入稿いたしました!

さて、その中身ですが、

仕事も多少覚えたての4人にとんでもない話が巻き起こります。

大手ゼネコン鹿林建設から江戸川アートタウンの鉄骨工事の相談です。

ところが、鉄骨元請の淀川が!風間金属工業を傘下に収めようと画策します。

発注先を決めるのに、行きがかり上とはいえ、こいつらで大丈夫?

ベテランのハマさんからは、厳しくもやさしいアドバイス。

担任のタコ先生も最近の4人の様子を心配しております。

と、いうわけでこの鉄骨バトル勝負はどうなってしまうのでしょう、、、

読んでいくうちに鉄骨造のことがなんとなくわかってしまうマンガのはずです。

楽しみにしといてください。

そもそも、このマンガ企画はですね。

僕が書籍を通じていろんな試みにチャレンジさせていただいている、

エクスナレッジの藤山さんが、

素晴らしい本を出されたことがきっかけなんです。

その本とは、その名もズバリ

「建設業者」

なぜだか心に沁みてくる、全員職人・本音のインタビュー集。

ゼネコンの下請けとして働く職人から、宮大工・社寺板金のような伝統的建造物に携わる 職人まで、建築にかかわる37人に聞いた、ものづくり・人材育成・仕事の流儀。

これが、イイ本なんですよ。

いろんな職種の方々の現場でのご苦労というか、思いというか、普段通りの仕事をごく淡々とこなしていく素晴らしさが滲み出ています。

内容は実際に本を手に取っていただくとして、

ここでは、編集に携わった藤山さんのまえがきをご紹介しておきます。

どうです。

素晴らしいまえがきでしょ?読みたくなったでしょ?

「ストーリーで面白いほど頭に入る鉄骨造」のあとがきには、

この藤山さんからの熱いメッセージに対する僕からのアンサーを込めました。

今月末くらいに刊行予定ですので、

その前にぜひ、上記「建設業者」を読んでおいてください。

この件、刊行直前にまたお知らせします!

東京の森①聖地だからこそ緑の空間が残った

現在でも仮設住居での生活を余儀なくされている方、元の生業がなかなか再開できない方、故郷の景観が損なわれてしまった方、ご家族や友人知人を亡くされた多くの方々に深く哀悼の意とお見舞いを申し上げます。

さらには、いまだ収束を見ない原発事故の行方も非常に憂慮しております。

あらためて、事態の一刻も早い解決と被災地復興をお祈りいたします。

この数カ月で新国立競技場建設コンペにおける諸問題について、

様々なメディアでもその状況や理由や建築業界の慣習なんかも

多くの方々と問題の共有がはかれたことは望外の喜びでした。

特に、現国立競技場を何度か訪れる機会を得ていろいろと気づくことも多かったです。

あらためてその周囲を散策したり、外苑前駅、青山一丁目駅、代々木駅、千駄ヶ谷駅、信濃町駅等からの周辺最寄駅からのアプローチや、外苑西通り、外苑東通り、青山通り、明治通り、首都高速からの周辺景観を確認しまして、

都心に今のような聖地としての広大な緑の空間が残されていることがひとつの奇跡なのだ、という思いを強くいたしました。

神宮外苑周辺の歴史をふり返ってみると

元々ここがそういった場所、聖地ではなかったことをみなさんご存じでしょうか

今の明治神宮内苑は江戸時代までは彦根藩の屋敷があったところ、

外苑は日向飫肥藩の屋敷があったところです。

それが明治維新により、代々木御料地となり青山練兵場となりました。

実はそれ以前の、江戸時代までの聖地は上野だったんです。

上野の寛永寺が徳川家の菩提寺であり、歴代将軍が埋葬されていたのです。

三代将軍家光の時代に天海僧正により建立され長く壮大な規模を誇っておりましたが、幕末の彰義隊の戦いで堂塔伽藍のほとんどを消失してしまいました。

その後に、明治9年に設けられたのが上野公園なんですね。

時代の変遷とともに、時の為政者の交代によって聖地が移動したわけですが、

現代の東京の航空写真を見てみますと、

このように都内全域は建造物によりグレーに塗りつぶされています。

しかしながら、その中に浮かぶ緑の島のようなもの、

それが今現在都心に唯一残されている開放緑地です。

東京は太田道灌(おおたどうかん)の時代から広大な湿地帯を埋め立てながら徐々に開発してきたもので、徳川家康が豊臣秀吉の命によって駿河から関八州に転封されてから大きく広がりました。

太田道灌のころは、かなりのところまで海ですね。

みなさんは江戸城開祖といわれる太田道灌って名前は聞いたことがあるかもしれないんですが、よほどの戦国通でないと一体この人はどんな人?って感じだと思います。

戦国時代というのは群雄が割拠して下剋上が起こって、、と、織田信長はご存じですよね。

その織田信長よりも100年前くらいに生まれて、信長が生まれる50年ほど前に亡くなりました。だから、信長とかぶっていない。

メインエベントで登場していないから有名なのに何やった人かあまり知られていないんですね。

関東管領という、関八州の長であった上杉家のナンバーツーとして、関東圏のもめごとをすべて解決し関東発展の礎を築いた人です。

赤坂の日枝神社や九段の築土神社などを勧請し造営したりもしています。

上杉家のもめごとをうまく収めて主家をしのぐ力を得たのですが、

下剋上しなかった、すればよかったのに。

結果、主家からずっと妬まれ恐れられて最後は暗殺されてしまいました。

信長が活躍したころを戦国時代のど真ん中とすると、その前段階プレ戦国時代ってころの人、北条早雲と同級生です。

その後江戸幕府300年の平和な時代通じて世界的にも目を見張るほど大きな都市になった。

その後、明治維新を経て大正、昭和まで著しい近代化を受け入れる中でも、

それまでの伝統文化をうまく残してきたのが日本人です。

↓戦前に採られたカラー写真

戦前の街並みの空撮を見ても今と変わらないどころか、特にビル建築の意匠については戦前の建築家の方が秀でていると思われます。

自動車だけは時代を感じさせますが、他は今とあまり変わらない、

変わらないどころか景観としてはむしろいいんじゃないでしょうか

それが、

太平洋戦争に突入、東京大空襲でいったん灰燼に帰しました。

しかし戦後復興から高度成長期を経て経済発展の後に今があります。

それぞれの時代を通じ、東京の中心に市民の憩いの場、動植物も含めた自然環境が維持された場所、そのことによって日本の文化の中心的役割をもった空間として存在し続けているのが、このライトグレーの海に浮かぶ緑の島のような場所です。

これらの森はみな自然に残っていたものが、開発の手を逃れて森になったわけではないのです。

元々の他の用途であった土地を聖地と定めた。

その聖地を森とした。

その森を守り育ててきた。

だから残っているのです。

それが東京の森です。

一見、鬱蒼とした原生林に見える明治神宮の森も、

まだ100年ほどしかたっていない。

明治45年(1911年)明治天皇陛下崩御の後、陵墓は京都の伏見桃山に決まりました。が、当時の東京の有力者や市民は明治天皇の陵墓を「ぜひ東京に」と強く要望し、伏見桃山に決定されてからも、明治天皇の御神霊をお祀りし御聖徳を偲ぶ神宮を東京に創建するよう政府にに要望したのです。

これは、全国的な気運となり、大正2年(1913年)明治神宮建設の計画が決まったものです。

そのときに神宮の造林計画が立てられたのですが

その基本方針は、日本の神社の伝統にならい、

1.神苑にふさわしく世間の騒々しさがまったく感じられない荘厳な風致をつくる

2.常に大木が鬱蒼とし、天然更新により、永久に繁茂する森を育てる

3.森の自然の力によって神宮を荘厳なものにしてゆく

というものです。

東京にあらたなる、「永遠の森」を造ろうとしたのです。

そのためには、自然林に近い状態をつくり上げ、原生林と化し永遠に維持存続させなければなりません。

そもそも、我が国では古代から、森に神が鎮まりたまうという考え方があります。

むしろ、森そのものが神社あるいは御神体として崇敬されてもきました。

そのため、長期的な林相の変化を予想した高度な植栽計画が立てられました。

その計画を立案したのは、樹林・樹木の専門家である川瀬善太郎林学博士、本多静六林学博士、本郷高徳博士です。

ざっと以下のような計画です。

(都市研究センター研究理事 山口 智氏論文「明治神宮の森」より抜粋)

(第一次の林相)→当初

明治神宮の森の創設時に主木とされたのは、御料地時代からのアカマツ、クロマツであった。そして、このアカマツ、クロマツよりもやや低い層としてヒノキ、

サワラ、スギ、モミなどの針葉樹を交え、さらに低い層に将来主林木になるカシ、シイ、クスなどの常緑広葉樹を配し、最も低いところに常緑小喬木と潅木を植栽

(第二次の林相)→昭和時代

創設当時の主木で、森の最上層をなすマツ類はかなりの成長が予想されるが、やがてヒノキ、サワラなどの旺盛な生育に圧倒されて、次第に衰退し、数十年後にはこれらがマツに代わって森の最上層を支配すると予想された。この段階では、マツ類はヒノキ、サワラ類の間に点々と散在する状態となる。

そして、その下の層のカシ、シイ、クスなどの常緑広葉樹が成長し、ヒノキ、サワラなどと成長を競うようになる。

(第三次の林相)→平成の今、現在

森の創設後百年内外でカシ、シイ、クス類が支配木となって全域を覆い、常緑広葉樹の森になる。その常緑広葉樹の中にスギ、ヒノキ、サワラ、モミ、クロマツといった針葉樹と、場所によってはケヤキ、ムク、イチョウなどが混生する状態になる。

(第四次の林相)→これから

第三次からさらに数十年から百余年経つと、針葉樹は消滅し、純然たるカシ、シイ、クス類に覆われた鬱蒼たる森になる。

林内には自然に落下する種子から発生する多くの常緑樹の若木や小潅木が育ち、ここに至って永久に自然に森の更新(天然更新)が行われるようになる。

この林苑造成に必要とされる多くの樹木は全国から献木されました。

そして作業には多くの奉仕団ボランティア組織によりおこなわれました。

明治神宮はその土地からして、多くの人々の犠牲や献身の元成った、明治維新時に彦根藩や飫肥藩の土地が提供され、新政府の用地となり造営されたものなのです。その土地や建物はもちろんのこと、そこに自生する動植物までもが全国民の精神と文化のよりしろであって、

これだけ先人が心をくだいて、がんばって守りぬいてきた森を壊すとか潰すとか、改造してやるとか、ましてや特定の個人や民間企業に利益誘導することなど、断じてまかりなりません。

つづく

東京の森②神宮の森は献木でできている

当代一の研究者や専門家の設計計画によるもので、

多くの人々と全国からの献木によって出来上がったものだった。

ということが分かりました。

しかも、その計画とは100年以上のスパンをもって、

植生の変化をも考慮した長期的な視野に基づいたものです。

計画した人たち自身がその最終形を見ることはできない。

植林した人たちも自分たちが植えた木が成長した姿を見ることができるのかどうかわからない。

それでもやる、未来の世代のために。

木に携わるというのはそんな仕事です。

林業に携わる方々もそうです。たとえば今伐採出荷されている樹木というのはその山の持ち主の方の、お爺さんが若い頃植えたくらいでは樹齢50年ほどでしかなく、まだ良質な材としては若すぎです。

針葉樹系の構造材で樹齢60年以上ということになると、会ったこともない曾祖父さん以上の先代が植えてくれていないとダメということです。

↓写真は北限の檜と呼ばれる八溝山系の林業現場

となると、今植林している樹木の苗が材木になるのは、自分の曾孫世代のために行なう仕事ということになり、昨今の経済原則に染まった頭ではすべてが非合理として否定されてしまうことになる。

投下資本に対する最大のリターン、原価率の低いエリアへの流出、それらに連動する雇用調整、数合わせだけの労働力でこなす普遍化、経済サイクルを早く早く回して、投資を回収していこうとするのが今の経済的合理性でしょう。

だから、数年の寿命の家畜ですら遺伝子を操作したり、ホルモン投与をしてまで成長を促進させたりする。普通の飼育方法では待てない、ライバルに負けてしまう、もっと成長を促進させて短期で回収したい、、生き物に対してやってます。

それに対し、樹木は

もっとゆっくり、投資回収は数十年、数百年後。

そもそも投資だとか回収だとか、レバレッジがとか、まったく似合わない。

植林の利回りだとか、ヒノキへの投資詐欺とかいったものがおこらないのはそういう理由です。

むしろ短期的利益の極大化に乗らないからこそ、林業はグローバルな経済の枠組みに対する抑止力の一つになる可能性がある産業です。

しかしながら、この木材と木加工製品における経済政策が戦後のどさくさで改悪されて以来まったく顧みられていないために国産材の需要喚起ができていないため林業は非常に苦戦しています。結果として間伐(ダメな木を間引き)したり下草の整備などをおこなう世話が焼かれないために、スギ花粉問題などもおこっていると思われます。

このあたりは木材だけでなく、ライフスタイルの変化にもよりますが、家具木工製品の国内産業が衰退してしまっている原因のひとつです。

この木工産業については数年前にかなりというか、当時の私の事務所が死んでしまうくらいに全精力を傾けてがんばってみたことがあるので、非常に詳しいのです。

私がマキシマム ザ ホルモンを知ったきっかけとは

家具の街大川でマキシマム ザ ホルモンを知る 2

家具の街大川でマキシマム ザ ホルモンを知る 3

家具の街大川でマキシマム ザ ホルモンを知る 4

家具の街大川でマキシマム ザ ホルモンを知る 5

家具の街大川でマキシマム ザ ホルモンを知る 6

だから、逆に考えてみれば土手の桜並木であろうが、校庭のケヤキであろうが、人間の寿命以上に生きる樹木を適当な都合で簡単に伐ってしまうということは、とりも直さず次世代の可能性を奪うということなのです。

今ではこんなに立派な外苑の銀杏並木ですが

この銀杏が植えられたころは、こんなにちっちゃい。

これを植えた人たちは今の銀杏並木は見れなかった。

でも、そうなるだろうことを想像して植林してくれたのです。

さらに、この外苑計画をひもといてみますと当時の計画図があります。

左側が神宮内苑、右側が外苑です。

今と違って、内苑と外苑の間があまり市街地化していませんね。

と、同時にちょっと気付くことがあるのです。

現在の都市空間において内苑の方は神社、外苑の方は公園と勝手に考えている人が多いと思うのですが、

内苑と外苑は一体であるということ、両方で明治神宮であるということです。

それを結ぶ横断道路が計画されていました。

今ある表参道と対になったこれが裏参道です。

この一部が今の北参道なんです。

1925年ごろの裏参道の様子です。

伊勢神宮にも内宮、外宮がありますが、京都の上賀茂神社、下鴨神社なども、対になっております。諏訪大社もそうですね。

上社、下社ともいいますが神社の格式として二社制です。

これには意味があり、日本の神社には表と裏、陰と陽の思想が埋め込まれているといわれております。

明治神宮はその伝統を踏襲しつつ内苑には神社を、外苑側に洋風庭園や絵画館を配置したわけです。

だから、内苑だけが神宮ではないのです。

外苑も神宮なのです。

その証拠といってはなんですが、皆さんは絵画館の裏にまわったことがありますか?絵画館の裏には不思議な丸いものがあるのです。

盛り土をした上に楠が植えてあります。

これはですね。

明治天皇大喪のおり御轜車(ごじしゃ)、棺が安置された場所なのです。

葬場殿趾です。

明治陛下は内苑のみにお祀りしてあるのではないのです。

外苑にもモダンに洋風文化をうまく取り入れながら、一見かたちを変えてありますが、その空間構造は神宮なのです。

外苑の空間配置も実は神社形式なんです。

この円墳状の小山の上の楠が本殿であり、絵画館が拝殿となり、イチョウ並木が参道という見立てです。

つまりは、日本文化の精神構造を踏襲して非常にソフィストケイトされた神社なんです。だから、青山通りから絵画館前に至る並木の空間には、洋風というよりもなにかお参りに行くような懐かしさがあるんですよ。

そしてさらに感心することがあります。

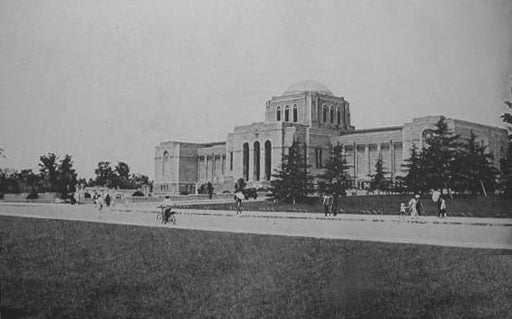

この絵画館設計デザインは一般公募で決まったのです。

1918年のことですが、応募数156点の中から小林正紹という当時無名の弱冠28歳の若者がとりました。

それを

東大教授で建築家の佐野利器が指導しながら、神宮造営局の小林政一と高橋貞太郎がおこなったんです。

こんな国家的プロジェクトでも本当にオープンなコンペやったんです。

明治大正時代の東大教授というは本当に立派ですね。

それにひきかえ今回の審査委員長ときたら、、、

ちなみにこの小林正紹青年は国会議事堂のコンペでも1位を取っています。

大蔵省臨時建築部技手の仕事をしていたことを憚って、弟の公保敏雄名義で出して取ったんです。

槇文彦先生のいわれる「コンペは浪漫」というのは、こういうことを言うのです。

かつて、日本の公共建築のコンペにも浪漫はあったのです。

東京の森③聖徳記念絵画館とは

「聖徳」というのは、もっともすぐれた知恵という意味です。

聖徳太子が有名ですね。

本名は厩戸(うまやど)皇子、上宮王(かみつみやおう)だったのですが、没後100年をして、その事跡の大きさから聖徳太子と呼ばれるようになったのです。

一歩間違えば欧米列強に侵略されかねなかった、江戸から明治への一大転換期を乗り切った明治という時代は、そういう意味で「聖徳」と呼称されるべきでしょう。

その聖徳記念絵画館は、大正7年(1918年)6月15日に募集開始。

同年9月16日締切で一般公募(オープンコンペですね)をおこない、応募図案156通の中から大蔵省臨時建築部技手の小林正紹氏が一等をとりました。

小林正紹氏は明治23年(1890年)生まれで、昭和55年(1980)年にお亡くなりになっていますが、当時はまだ28歳です。この年におこなわれたもうひとつの公開コンペ国会議事堂でも1位になっていますから、彗星のごとく現れた新人建築家といってもいいでしょう。終生官庁の営繕のお仕事をされていたようですが、民間建築として有名なのが新橋に今も現存する堀商店ビルです。

堀商店と聞いても建築関係者以外はピンとこないでしょう?実は知る人ぞ知る明治23年創業という日本の扉金物のトップブランド最高峰のメーカーです。

最近の建物では扉と金具を一体で納品する廉価な新建材メーカーの台頭で、扉ごとに金具を選ぶ機会が減ってしまっていると思うのですが、予算に余裕があってもなくてもメインの入り口のノブとか素手で触る部分には、なんとかして堀商店製品を使いたいものです。

昔、自動車の広告で「いつかはクラウン」という名コピーがありましたが、モノを知った住宅建築家の間では、「いつかは堀商店」っていう感じのとこです。

ちなみに、私が若いころ修行していた齊藤裕先生んとこでは、扉金物は堀商店、照明器具はヤマギワ以外使うな!と固く厳命されていました。

建設当時、このあたりは新橋の煉瓦通り、また建築金具関係の会社も多かったようでして金物通りとも呼ばれていたそうです。

絵画館の建設ですが、小林案を佐野利器の指導のもと、神宮造営局の小林政一と高橋貞太郎で実施設計が進められました。

途中大正12年(1923年)の関東大震災にもみまわれ工事中断も経て、完成は大正15年(1926年)のことです。

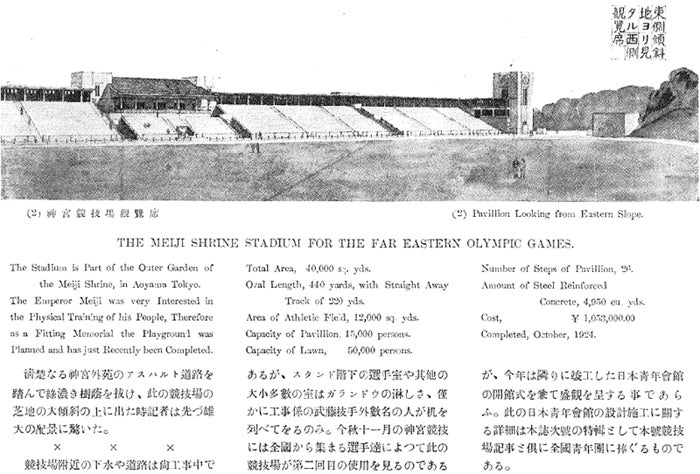

土木学会のデジタルアーカイブに当時の雑誌記事がありました。

「工事画報」大正15年12月号の絵画館特集です。

記事中の第一提言

記念絵画館は日本人の設計になったものとしては近代的な最も雄偉なる代表建築である。

佐野利器の解説

明治時代の帝徳を史的に表現するものであるから、欧風を脱化した日本の近代的な建築物として最も代表的なものとした。

実施設計者小林政一の解説

様式は所謂(いわゆる)近世式で外苑の風致と調和を保ち、雄偉剛健なる風致を表すに努めたのである。

と、建設当時の切実なる想いがつづられております。

そして東京の新名所となりました。

周囲の樹木はまだちっちゃくて、森にはほど遠いですね。

絵画館の西北方向には、すでに大正13年(1924年)に明治神宮外苑競技場があるはずなのですが、見えませんね。

それはどうしてなのか

引き続き外苑周辺施設について解説していきたいと思います。

東京の森④競技場の話

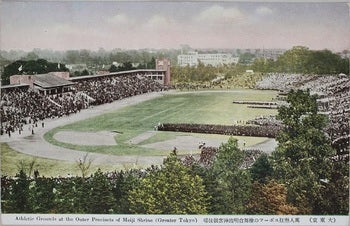

大正15年に完工をみた聖徳記念絵画館ですが、下の写真の左背景にチョロチョロっと樹木が見えていますが、このとき既にこの奥には明治神宮競技場も出来上がっていたんです。

上の写真からではまったくその様子が見えませんよね。

でも、航空写真ではこのとおり、左奥の絵画館の脇に競技場があります。

手前にあるのが明治神宮野球場です。

こちらは絵画館と同じく同じく大正15年に完成しています。

なんで絵画館の正面からこの競技場が見えないのかというと、

それは、「見えないようにした」からです。

こんな風に、です。

競技トラックは掘り下げて設けてあり、その掘り下げ傾斜面を芝生にして観客席としてあるのです。

絵画館側には構造物を建設しなかったからなのです。

上の絵葉書のように、むしろ競技場から観客席越しに絵画館が見えていますよね。

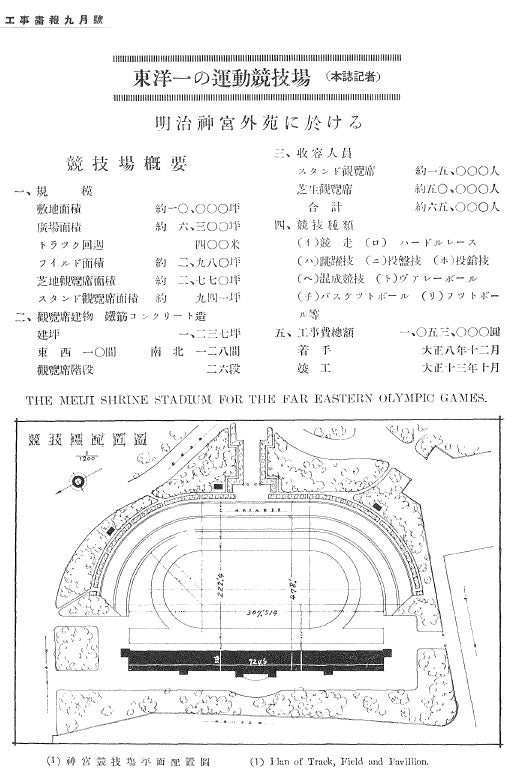

当時の設計図もありました。

興味深いのが、このスタンド席の断面図なのですが、

スタンド傾斜席の内側をすべて建物として内部利用していますね。

そしてスタンド背面の垂直面は建物ファサードとして意匠表現されています。

掘り下げたフィールドの傾斜面を芝生観客席にするなど敷地を立体的に活用しつつ、建築するスタンド観客席はその前面、背面、内部とも余すことなく利用してあるところが、土地と建物が一体化したランドスケープデザインのお手本みたいな建築です。

なおかつ、スポーツ施設とは思えないような優美で律儀な様式的ファサードデザインを実現しているところも建物の意匠的価値を高めていますね。

非常に合理的でかつ風致にも配慮した素晴らしい設計案だと思います。

続いて、絵画館と同時に完成した明治神宮野球場です。

大正14年(1925年)に東京六大学野球連盟が結成され、明治神宮外苑に明治神宮外苑競技場などの運動施設が建造されるなか建設されましたが、当時の総工費は53万円のうち明治神宮奉賛会が48万円を出費し東京六大学野球連盟が5万円を本工事に寄付したことで、現在までも学生野球の優先使用権につながっています。

戦時中に空襲に合い、下記写真のように骨組みのみになり、一部が崩れ落ちましたが、

戦後の一時期GHQの接収後、幾度かの改修を経て今につながっております。

神宮球場といえば六大学野球やヤクルトスワローズの本拠地として有名です。

私が実際に神宮球場を訪れたのは上京して早慶戦が初めてでしたから、それまで神宮球場の建築そのものは知りませんでした。

しかし、神宮球場に訪れた瞬間、ここは知っているぞ!と、ジュリーこと沢田研二さん主演の映画「太陽を盗んだ男」の中で、ジュリーが西田敏行さん演じるサラ金の男と出会うアーチの連続する空間を見たときには非常に感動したのを覚えています。

「太陽を盗んだ男」は、中学理科教師が自室で原爆を作成してしまうというアクション映画です。

そのアーチ空間は大正15年(1926年)に建造され、東京大空襲すら越えて今に至っているのは本当に感動ものです。

しかも、なぜ私が外苑エリアの諸施設に詳しいかといいますと、不思議なご縁といいますか、1990年、1991年と続けて、試合の見やすさを考慮して神宮球場外野及び内野席の改修がおこなわれているのですが、これ当時外苑に本社のあったゼネコンの間組で施工しているのですけれど、1987年当時学生の私が間組さんで改修設計案作りのお手伝いと模型作成をしていたのです。

見えにくいといわれていた座席の傾斜角度やピッチを改修するために、当時はコンピューターのCGとかなかったので、模型の座席からマウンドに赤い糸や青い糸を引っ張って視線の抜けや重なりをチェックしたことを覚えています。

その時に戦前の図面やら、オリンピック時の図面やら古い資料をいろいろ見て既存施設の図面起こしをやったのです。だから、外苑の歴史と同時にスタジアムの設計についても、実感あるんですよ。

1991年に改修工事が終了したころ、本当にうまくいったかどうか確認のために、実際に現地に見に行ったときはとても感動しました。

また、日本青年館も絵画館と前後して大正14年(1925年)に建設されました。

今の日本青年館は二代目なんです。

これが初代です。かっこいいでしょう?

日本青年館とは

明治神宮の造営に勤労奉仕をした青年団が当時の皇太子(昭和天皇)から功績をたたえられたことを記念して、

1920年(大正9年)に建設の議が起こり、1人1円を合い言葉に全国の青年団員による募金活動などが展開され、

1922年(大正11年)12月着手の運びとなり、地下1階の初代日本青年館が1925年(大正14年)10月に完成したものです。

当時の1円というのがどれくらいのイメージかは単純に物価や初任給から比較はしずらいですが、現在の貨幣感覚では7000円~1万円といった重みだと思います。

基礎工事中の写真です。

日本青年館の建設趣旨です。

木村栄次郎氏による建設の趣旨、一部を抜粋いたしますと

全国二百余萬の青年が自分の勤労と節約とに依て得た金を醵出(きょしゅつ)した青年の中心的機関となるべき一つの建物を造ることにした。

各青年が醵出した金は約百八十万円でありますがそれは皆火の出る様な労働の血の流れる様な勤倹によって得た零細な金の集まりでありまして他の富豪連の醵出金による何々倶楽部何々会館などといふ種のものとは大いに意義を異にしたものであります。

第一、青年団の事業を直接行う事務所として

第二、地方青年が出京した場合利用し得る様な宿舎として

第三、全国青年が互いに所信を披歴し抱負を述ぶべき一大会堂

をつくることにしたのです。

とあります。

※醵出(きょしゅつ)とは、金品を出し合うことです。

で、本来一番大事なところだったはずですが

相撲場です。

相撲を、現在ではスポーツのように理解されている人が多いと思うのですが、

違います。

相撲はスポーツではありません。

相撲は元々神前にておこなう神事、お祭りです。

古事記や日本書記にも相撲の記述があり、常人よりもガタイも大きく力も強い「ちからひと」は特別な存在だったわけです。

日本各地で祭や神前で相撲は開かれており、奈良時代のころから各地の相撲人を集め天覧するようになりました。

その後、平安時代ころから庶民の間でも相撲は行われるようになり、鎌倉時代、室町時代には諸国の大名主催でもおこなわれるようになりました。

戦国の雄、織田信長の相撲好きは有名で現在のような土俵の型は信長考案ともいわれております。

江戸時代より現在の大相撲のように職業としての力士の興業がおこなわれるようになり、浮世絵にも多くの力士が描かれております。

以上のような経緯を知ってしまうと、敗戦後、GHQが明治神宮外苑の諸施設を接収し、白人専用のスポーツ施設として活用していたという一時期は、建設に携わった方々をはじめ当時の日本人にとっては忸怩たる思いがあったでしょう。

特に、この外苑相撲場を接収し、そこにわざわざ進駐軍専用のボウリング場を建設されてしまったという事実、それは明らかに意図的なものだったでしょう。

そういった意味では、現在この元相撲場には神宮第二球場が立地し、ゴルフの練習場などに使われておりますが、昭和27年(1952年)の接収解除後に元の相撲場になぜ戻さなかったのか、その時点ですぐ本来の相撲場の姿に戻すべきだったと思います。

というわけで、神宮外苑の諸施設についてでしたが次は表参道について解説したいと思います。

東京の森⑤表参道のケヤキと建築

この後、外苑は回遊型の庭園から最終的に聖徳絵画館を中心としたレイアウトに変更されたようですね。

この地図で見ると現在の原宿周辺はほとんど未開発であったことが予想されますね。

明治通りもまだ開通していませんし、外苑西通りは戦後のオリンピックまで待たなくてはなりません。

同時に、この地図に存在感を示しているのが渋谷川です。

原宿から渋谷にかけて流れるこの川は今ではまったく目にすることができません。

しかしながら、今でも川が流れているこの地形を想像することはできるでしょう。

表参道は明治神宮から今の明治通りにかけて下り坂となって、キャットストリートあたりで、再度青山通りに向かって上り坂になるでしょう?

ちょうど内苑と外苑の間に四谷から渋谷に向かって谷間の地形なのです。

このあたりは「ぶらタモリ」とか、中沢新一先生の「アースダイバー」的な視点で目を凝らして見てみると面白いでしょう。

昔の表参道ケヤキ並木です。

ちょうど真ん中でまた青山通りに向かって上っていることがよくわかる写真です。

表参道といえば各世代ごとにいろいろな思い出があることでしょう。

70年代~80年代は本当に文化の発信地でした。

当時の10代は代々木公園の歩行者天国に集合し、ホコ天出身のさまざまな音楽やパフォーマンスのインディーズアーチストを生み出し、20代はスノッブなファッションや文化の街であったし、30代~40代はそういった文化の送り手として様々なクリエーターが事務所をもっていたことも有名です。

その中心地が今も多くの人たちから伝説のごとく語り継がれる表参道と明治通りの交差点にあったセントラルアパートです。

ここの1階にあった喫茶店「レオン」は糸井重里さんが一押しされて有名でした。

あとレストラン「サボイ」

「宝島」等の雑誌や糸井さんの本を通じ80年代の田舎の高校生でも知ってました。桑原茂一プロデュース「ピテカントロプスエレクトス」と聞いて、ウわーっとなってしまう元高感度な高校生も多いのではないでしょうか

僕の場合、学生時代のバイトがほぼこのあたり関連でしたので、当時30代~40代のカメラマンさんライターさんデザイナーさんに、70年代や60年代の原宿事情なるものを興味深く聞かされておりました。

齋藤裕先生の事務所も原宿にありましたから、僕の場合上京して以来ずーっとなんやかんやで表参道から外苑周辺だったんです。

今はブランドショップやチェーン店であふれかえっている表参道周辺ですが、バブルが始まる90年くらいまでは原宿にはセントラルアパート周辺くらいしか、店がなかったですね。

もうひとつ表参道の代表的建築といえば、いわずとしれた同潤会青山アパートです。ここもかつては表参道のおしゃれスポットでありましたが、実はこの建物の建設には深い立派な目的があったのです。

建設当時の写真です。

表参道のケヤキの木と呼応するようなたたずまいはついこないだまでの表参道の姿と変わりませんね。

同潤会とは大正12年(1923年)の関東大震災の復興支援のために設立された団体です。

震災後に国内外から寄せられた義捐金により震災の翌年に設立されました。

建築家らが評議員や理事に就任し、まず東京・横浜に木造バラックの仮設住宅を建設し、ちょうど競技場や絵画館と同時期に震災二年後の1925年(大正14年)8月から同潤会最初の鉄筋コンクリート造の建設を始められました。

同潤会アパートは耐久性を考え、鉄筋コンクリート構造で建設、当時としては先進的な設計がなされており、最初の中之郷アパートは東大建築学科の内田祥三研究室で行われ、絵画館よりも早い大正15年の8月に竣工しています。

以後は同潤会の中に設計部が設けられ東京・横浜に次々と同潤会アパートを建設しました。

オシャレ建築ではなかったのです。

震災復興住宅だったんです。

しかも義捐金を元にした。

このころの東大の先生も建築家も本当に立派な方々だと思います。

ここに建築家の自己表現とかいったくだらねえドヤ感はゼロなんです。

むしろ機能や構造耐震といった建築必須の条件を突き詰めていった結果の建築が、数十年を経て周囲の樹木と呼応してとても素敵な空間に成長していたことを多くの方々がご存じでしょう。

最近はクリスマスのイルミネーションが有名ですよね。

大きく育った表参道のケヤキなのですが、実はこれらは大正時代に植えられたものではありません。

最初に植えられた201本のケヤキの木は、東京空襲の折に数本を残してすべて焼失してしまってたのです。

それを戦後もう一度植えなおしたものが、やっとここまで成長して昔の姿に戻ったのが今、なんです。

表参道周辺に焼夷弾が落とされた山の手空襲の日の体験を語り継いでいるページがあります。

「表参道が燃えた日」平成21年5月15日 神田雑学大学定例講座No455

一部抜粋してご紹介します。

引用ここから~

昭和20年に入りますと、爆弾と焼夷弾による攻撃が増えてきました。木と紙で出来ている日本家屋を焼き払うには焼夷弾がより効果的ということで、随分熱心に焼夷弾の研究開発がなされたようです。昭和20年の1月にそれまで司令官だったハンセルに代わってカーチス・ルメイが司令官になりました。鬼将軍と言われた彼は、以後の空襲の総指揮をとりました。

焼夷弾による夜間の無差別爆撃が行われ始めたのは3月からです。超低空での空襲です。そしてどなたでもご存じの3月10日の下町の大空襲になるわけです。3月10日の零時8分に深川に第一弾が落とされてから2時間余りで10万人という方が亡くなりました。この1日で10万人という数は世界の長い歴史を振り返っても、世界中どこにも例のないことです。

3月10日には325機が来襲1665トンの焼夷弾を落としている、それで約10万人の死者が出たとあります。5月24日には562機が来襲し3645トンの焼夷弾が落とされ、5月25日にも502機が来て3258トンの焼夷弾が落とされたとあります。山の手大空襲はそれほど大規模な空襲だったのです。

そこここに入れさせていただいたカットは穂積和夫さんという現役のイラストレーターの作品です。小学校以来の友達ですが、多方面でご活躍の方ですので名前をご存じの方も多いと思います。

木村さんは当時、表参道の同潤会アパートの向かい側に住んでいらっしゃり、この5月25日にはお母様とお姉さまと3人して、炎の海となった表参道を横切って同潤会のアパートにたどり着き、そこに井戸がありましたんですが、井戸水を頭からかぶって、同潤会アパートの一室に逃げ込んだそうです。

ケヤキの木は音をたてて燃え上るし、窓ガラスもばりばり割れる、もうこれ以上逃げることはできないと皆さんで死を覚悟したそうでございます。

山陽堂書店は今も表参道と青山通りの交差点の交番側の角にあります。左の絵は当時の山陽堂で、昭和の初めに建てられ当時としては珍しい鉄筋3階建で地下室もありました。空襲のとき山陽堂の方は猛火に逃げ惑う人たちを地下室に入れて、隙間から入る火炎を必死になって防いで100名余りの方の命を救いました。この写真がオリンピックで三分の二削られた今の山陽堂の写真です。

~引用ここまで

この山陽堂書店さんもデザイン系のマニアックな雑誌の品ぞろえが良くてよく通いましたが、「表参道が燃えた日」を読むまで、空襲時のそういった歴史的事実は知りませんでした。今後は瞑目しながら本買いたいと思います。

同潤会アパートが震災復興だけでなく後の東京空襲時にも命を救っていたと、これも知りませんでした。本来の建築の真の役目というのは、このように人の命を守ることなんだな、と改めて得心しました。

しかし、大戦末期の日本の空襲のことを考えるたびに胸クソ悪くなる話があります。建築の技術革新によって人の命が救われた例がある一方で人殺しのために建築の知識や技術をつかった建築家がかつていたのです。

前述の「表参道が燃えた火」の中で少し触れられておりますが、

~爆弾と焼夷弾による攻撃が増えてきました。木と紙で出来ている日本家屋を焼き払うには焼夷弾がより効果的ということで、随分熱心に焼夷弾の研究開発がなされたようです。~

外苑に話からズレますが、この件はどうしても知っておいてほしいので、

続いて、こいつのことについて解説します。

PR: ソフトバンク とっておきのおトク情報!

新潮45にて「新国立競技場に断固反対する!」

東京の森⑥日本の都市が空襲された理由

アントニン・レーモンドという建築家がいます。

戦前戦後を通じ、大型のモダニズム建築もそうですが、特に木造建築の小品で非常に良い仕事をしています。

戦前、戦後の日本の近代建築界に大きな足跡を残した人ですが、もともとはチェコスロバキアの人でアメリカに移住し、名前をアントニーン・ライマン(Antonín Reimann)からアントニン・レーモンド(Raymond)に変えています。当時アメリカでも有名な建築家フランク・ロイド・ライトの元で働いていたため、大正7年(1919年)に帝国ホテルの設計スタッフとして来日しました。

来日3年後にライトの元を離れ帰国しないで日本で設計事務所を始めます。

彼が設計した建物のうち今でも現存する有名なところでは、一時期芸能人の結婚式によく使われた昭和9年(1933年)の軽井沢のセントポール教会でしょう。

その前にライトのところを辞めて、大正13年(1924年)に建てた霊南坂の家という自邸が、現代にも通じるパキッと打った壁をデザインとして扱った世界最初のコンクリート打ち放し建築として建築設計関係者にはよく知られております。

世界で最初に、

「きっちり打ったコンクリやったら仕上げんでええんちゃうん?」

と自邸をもってしてコンクリート打ち放し建築を世に問うた人なんですよ。

塀と建物が一体になって中庭をかたちづくる現代的な構成ですよね。

この人は、戦前戦後を通じて何かと物議を醸した人なのですが、建築家としてイイ仕事をいっぱいしてるんです。ですが、どっか屈折してるというか、設計の実力はあるはずのに、妙に悩んじゃってるというのか。

まあ、当時極東の辺境の島国で設計活動をしていること自体が世界の建築潮流の中では、どマイナーですから、褒められたい!って焦りもあったんでしょうね。

コピーキャットの気があるんです。

東京女子大学のチャペルもすごく有名です。

コンクリート打ち放しの繊細な格子模様に色ガラスから光を採り入れて荘厳な雰囲気を表現した昭和10年(1934年)の作品なのですが、、、

元ネタがあります。

「コンクリート建築の父」と呼ばれ、かのル・コルビュジェも教えを受けたといわれるオーギュスト・ペレーというフランスの建築家が1923年に設計したル・ランシーの教会です。

規模は違いますが、同じですよね。

さらに、ペレーの弟子であるル・コルビュジェからも怒られる事態となってしまったのが、「軽井沢夏の家」です。

コルビュジエの「エラズリス邸」という計画案がありました。1930年のことです。

こんな感じの設計デザインをしたんですが、実施にいたらなかった。

バタフライ屋根の傾斜にあわせて室内に大きなスロープを入れて、構造の仕組みと空間の流れが一体化した躍動感あふれる断面計画が特徴です。

コルビュジェはこの計画に思い入れがあったのでしょうね。

計画が頓挫した後も作品集の出版とかでこのアイデアを公表してました。

で、レイモンドがやった「軽井沢夏の家」1933年です。

これが断面図。

う~ん、どうなんでしょう、、まあ、同じですか。

で、レイモンドさんはコルビュジェにめっちゃ怒られました。

「盗作すんな!」と。

ただ、盗作は盗作、パクリはパクリなのかもしんないんですけど。

「東京女子大のチャペル」といい、「軽井沢夏の家」といい、完璧なまでにその元のアイデアを踏襲していますよね。

才能ないのに自己中だったり、下手なくせにオリジナルとか言い張るより、設計の上手な人が良いアイデアを現実化したと思えばそれはそれでアリのような気もするし、、少なくともレイモンドは元ネタがどこにあるかを隠してなかったわけですからねえ。

元ネタを隠して、「わしのオリジナルやー!」とか言ってたらちょっとマズい気もしますが。

今と違って、簡単に海外に建築を見に行ったり体験できなかった当時の事情を考えてみれば、世界の最先端の建築デザインを輸入供給して体験させてくれたという意味では日本の近代建築の発展過程に果たした役割は評価できるとは思います。同時にスタッフとして採用した多くの日本人を建築家として育てました。

その後日本でいくつかの実績をモノにして、1937年に米国に戻りました。

で、なんでレイモンドの話かというと、空襲の話でした。

空襲というのは上空の航空機から爆弾を落とし敵軍地上部隊を攻撃するという局地戦術のひとつです。なので軍対軍の爆撃のことは戦術爆撃といいます。

しかし、1930年頃より「制空」という概念が提唱されるようになり、爆撃は植民地への懲罰としておこなわれたり、敵軍のみならず、敵の銃後、軍人ではない一般人の住宅地や商業地を破壊して、敵国民の志気を喪失させる殲滅作戦を提唱するものがイタリアやイギリスの軍人から出てきました。

これを戦略爆撃といいます。

戦略爆撃は本来禁止です。

1810年代のナポレオン戦争時代のプロイセン王国(今のドイツ)の将軍カール・フォン・

「戦争論」という本を書きました。戦争とはなにか?ということを突き詰め、近代戦争を分析し理論的に定義した人です。現代版の「孫子」ともいえる古典的名著として、現在でも各国の軍人や下士官に読み継がれています。

そのクウラウゼヴィッツによって、「戦争は他の手段を持ってする政治の延長にほかならない」と喝破されているのです。

「戦争」のことを、一見無秩序な殺し合いであるかのように我々一般人は理解していますが、それは「反乱」で「戦争」ではありません。

「戦争」とは本来、政治的駆け引きをおこないながら、軍事のプロとプロの間で行なわれるものです。

歴史において植民地独立戦争のことを、宗主国は「反乱」と呼び、独立軍は「戦争」と呼ぶのはそういう理由です。「戦争」と呼んだ瞬間、独立軍の正統性、独立政体を宗主国側は認めてしまうことになるからです。

だから、戦争といえども国際的協約、ルールといったものが存在しています。

そして、この条約は現在でも有効なんです。

ハーグ陸戦条約といいます。

日米ともに1900年代初頭に加盟しています。

【ハーグ陸戦条約】

第二款 戦闘

第一章 害敵手段、攻囲、砲撃

第22条:交戦者は無制限の害敵手段を使用してはならない。

第25条:無防備都市、集落、住宅、建物はいかなる手段をもってしても、これを攻撃、砲撃することを禁ず。

東京は「無防守都市」であり、東京大空襲のように軍事目標以外を無差別絨毯爆撃をすることが、国際法違反であることは明らかでした。

それを遂行したのが米軍のカーチス・ルメイ少将です。

この人は軍人や政治家というよりも一種の殺人嗜好者なんだと思うんです。

1945年の1月に司令官に昇進しやがりました。

こいつが掟破りの外道作戦、東京都市爆撃を遂行したのです。

彼の言葉がいくつか残っています。

あんまり書くとはらわたが煮えくり返るので代表的なものですが、、

爆撃に赴く搭乗員に対し

「君が爆弾を投下し、そのことで何かの思いに責め苛まれたとしよう、、、何トンもの瓦礫がベッドに眠る子供のうえ に崩れてきたとか、身体中を炎に包まれ『ママ、ママ』と泣き叫ぶ三歳の少女の悲しい視線を、一瞬思い浮かべてしまっているに違いない。正気を保ち、国家が君に希望する任務を全うしたいのなら、そんなものは忘れることだ」

いくら戦争とはいえ、この任務そのものがハーグ条約違反なんです。

その後はもう無差別爆撃の様相を呈しまして、、

結局1945年の終戦までの5ヶ月の間に、人口が集中する主要都市だけでなく、JRで急行が止まりそうな場所はほぼ全部。200以上の街が爆撃されました。

死者は33万人、負傷者は43万人、被災人口は970万人に及び、被災面積は約1億9,100万坪、日本の総住戸の約2割の223万戸が燃えました。

当然ながら、多くの国宝・重要文化財が焼失してしまっており、一説によれば文化財の9割以上が焼失したとも言われています。

各家庭に所蔵されていた絵画や掛け軸、襖絵や漆器や着物なんかを想像すればこれらの文化財も途方も無い損害です。

死者・負傷者合わせ80万人が被害にあったということは、家族の事を考えてみれば日本の家庭の半分以上がこの空襲開始から5ヶ月で一家離散や生活困窮のきわみに落とされてしまったということになるでしょう。

で、そいつらに対しレーモンドことライマンは、かつて日本に滞在していた経験を活かし日本の都市には密集木造家屋が多く、その素材も木や竹や紙で作られており燃えやすい点。それには爆風で目的を破壊する爆弾ではなく焼夷弾による爆撃が有効であることをご注進したといわれております。

そして、率先してユタ州の砂漠に日本の都市、下町の忠実な実験爆撃用の家屋を設計し日本の木造家屋を建て、焼夷弾の燃焼実験をくりかえしていた、といわれております。

で、実際やってました。

これは模型ではありません、原寸大にリアル設計建設された日本の長屋です。

「ダグウェイ試爆場のテスト用家屋」(スタンダード石油)

燃焼実験では、日本の木造長屋を正確に設計し、二階建ての二戸三棟の建物を四列ならべ、全部で十二棟二十四戸を建てています。

トタン屋根、瓦屋根の二種類をつくり、路地の幅も日本と同様にし、日本の下町の町並みを再現してあります。

建材も、できるだけ日本のヒノキに近いものが使われていたそうです。

で、ここがものすごく気持ち悪いのですが、

建物だけ建てて終わりではなく、さらには雨戸や物干し台をつけ、家の中には畳を敷き、ちゃぶ台や座布団などの家具、日用品も置いていたそうです。

で、焼夷弾にどれくらいの燃焼材を入れるかとか、爆弾が空中で散開するようにとか、最適化していったということです。

前にも書きましたが、東京大空襲では一九四五年三月十日。二時間余りの爆撃で約十万人が亡くなっており、それだけでなく日本の都市数十箇所を灰燼にせしめたというとんでもないやつなのです。

この件について、戦後のレーモンド事務所にお勤めになった建築家の三沢浩先生が詳細な調査記録を作成されています。

また、日建設計の林昌二さんは著作「建築毒本」の中で批判されていました。

この件は、レーモンドに学んだ日本の著名な建築家が多かったため、レーモンドは苦渋の選択だったのでは?とか、戦争終結のためやむを得なかったのでは?とか建築界では勝手に想像した擁護の弁もあったのですが、この件は2011年に決着がつきました。初来日した1919年の時点ですでに、レーモンドはアメリカ陸軍から情報活動の使命を帯びていたという米国公文書がアメリカの公文書館で見つかったそうです。

カーチス・ルメイという男は戦後、これらの都市爆撃について問われたときも

「我々は東京を焼いたとき、たくさんの女子どもを殺していることを知っていた。やらなければならなかったのだ。我々の所業の道徳性について憂慮することは、、、、、ふざけるな!!」

と怒鳴ってました。

そして、日本はルメイには勲一等旭日大綬章をレーモンドには勲三等旭日中綬章を授与しました。勲一等の授与は天皇が直接手渡す「親授」が通例らしいのですが、昭和天皇はルメイに対する勲章の親授も面会も拒否されたそうです。

ちなみに、ちょうど日本国から叙勲を受けていたころに始まったベトナム戦争では空軍参謀長の任にあり、「ベトナムを石器時代に戻してやる」と豪語し北爆を進言し、「枯葉作戦」を開始させたのもルメイです。

ベトナムは気合入ってますから当然彼らに表彰も叙勲もしていませんけどね。

と、話はレーモンドのことで熱くなりすぎてしまったのですが

今現在残っている日本各地の寺社仏閣や文化財というものは、空襲を生き延びた戦前の約1割だったのです。それすらも高度成長期やバブル期を通じてさらに減少していると思います。

そして、都市の緑というものもいったんそのほとんど全てが消失して、戦後もう一度国民みんなで植えたもの、それがやっと成長して今の大きさの森になった。

だからこそ、これからは古い町並みや建物といったものも、都市の樹木もそう簡単に壊すとか改造してやるとか、伐り倒すなんてことはできないと思うのです。

東京の森⑦だからこそ主張し続けよう

青天の霹靂(せいてんのへきれき)という言葉があります。

晴れわたった空に突然わきおこる雷鳴という意味ですが、

突然受けた衝撃を意味する慣用句ですね。

数日前に、まさにそれが起こりました。

建築家槇文彦先生が「それでも我々は主張し続ける 新国立競技場案について」

と題し、JIA(日本建築家協会)の会報『JIA MAGAZINE』2014年3-4月号」に1万8千文字、原稿用紙で40枚以上はあろうかという文書を特別寄稿されました。

公開されて誰でも読めますのでぜひお読みになってください。P12~17です。

PDFファイル:『JIA MAGAZINE』2014年3-4月号」

その内容とは

『JIA MAGAZINE』295(2013年8月)において問題提起された、「新国立競技場案を神宮外苑の歴史的文脈の中で考える」からの半年を振り返られて、なのですが、

この問題に向ける槇先生の真摯さ、そして説得力、

同時になにか決死の覚悟、裂帛の気合といったもの、

真剣さ律儀さ学識に加え、優しさ誠実さ勇気、

それらを総動員したうえで、

あくまで市井の知識人として紳士としての建築家としての、

抑えに抑えた烈火のごとき怒りが、

その切っ先を白銀の錐のように研いで、

揉みに揉み込んだ言葉による一条の矢、

紅蓮の弓矢となって放たれています。

その矢は確実に多くの人の胸に届くことでしょう。

僕のハートには思いっ切り、突き刺さりました。

槇先生は本来そんなことをされる人ではない。

いつも静かだ。

あいかわらずカッコイイ、今も世界中にプロジェクトを抱え、

本当にお若いといっても、御齢85歳でいらっしゃる。

そんな偉い人が、最前線に出張って来られている。

どうなんだ!諸氏たち。

(諸氏というのは新国立競技場コンペの審査員の一人である内藤廣さんが、槇さんと問題提起された建築家の先生やJIAのメンバーたちを十把一絡げにして呼びつけたことに起因する呼称のことです。)

槇文彦さんって人のことは一般にはあまり知られていないと思うんです。

そこは谷口吉生さんと同様にマスコミにあまり出ることが少ない、自治ネタとかでインタビューされることもなく建築とか都市についてしか語らない、というか語りよりも書籍とか論文でしか出てこられません。

肉声を聞いたことがある人も稀だったでしょう、今回までは。

正直、私もほとんど接点ありません。

唯一あるとすると10年前のSDレビューの受賞式のときくらい。

しかも、僕は会釈しただけという程度なので声を聞いたことはなかった。

なので、槇文彦さんについて解説しておきますと、

槇さんのおじいさんが竹中工務店の会長竹中藤右衛門です。

慶応から東大に進まれまして、丹下健三先生のところに学びハーバードに留学。

ホセ・ルイ・セルトのスタジオに学び、アメリカのSOMという設計組織で実務をつまれて帰国、東大で教鞭をとるかたわら設計事務所を開設されています。

帰国早々、32歳のときに名古屋大学豊田講堂の設計でさっさと日本建築学会賞をお取りになられ、以降は50年以上も第一線で設計活動されています。

名古屋大学豊田講堂

当時の建築デザインのトレンドである構造表現のブルータリズムと空間単位の集積であるメタボリズムのエッセンスを捉えながら、華奢に軽快に品良くまとめられています。

みなさんがよく知ってる建物とすれば、40年以上も計画が続いている代官山ヒルサイドテラスでしょう。

これは地主の朝倉さんの土地活用という経済的命題と代官山の商業文化ゾーンを形成したという意味と、30年以上の永きにわたる全体計画が破綻無く連続されていったということで画期的な建築です。

僕は槇事務所ご出身の遠藤精一先生の膜構造建築を20代の後半、2年ほどお手伝いしてたのでここに通っていましたが、20年前の当時も今も変わりません。

てことは今後20年も変わらないんじゃないでしょうか。

昭和44年のデザインと平成11年のデザインがつながっている、各時代ごとのデザイン潮流も押さえながら、ということ自体が奇跡に近いです。

今見ても、どれが昭和44年部分かわからないと思います。

機能、技術、経済、デザイン、ディテール、街並み形成、商業活性化、ビジネス用途、居住環境、景観、歴史、といった全ての設問に100点を取ったものです。

当然、時代の議論の中心であった個と公、ミクロな人文学的要素とマクロな都市の構成要素の架橋という課題も見事に昇華されています。

青山通りのスパイラルもみなさんよくご存知でしょう。

写真では青山通りを挟んで正面の幾何学的な構成がほんの少し浮かせたり、振られたり、離したりで、最大限の視覚効果を生んでいますが、この建物の真骨頂は歩行者からの目線を意識したところです。1階のセットバック部分が楽しい、誰でも入ってみたくなるような建築です。

ここではポストモダン的な記号表現や断片の集積といった脱構築的理論を破綻なく収めながら商業建築と文化施設が立体的に縦方向に融合するという画期的な解決策で青山通りの魅力をさらに高めました。

他にもいっぱい著名な建築があります。

そのすべて、特に上記で紹介した建築にも言えるのですが、槇さんの建築は、人間の目線、地上1メートル20~50センチからの建築物の認識をとても大事にされている。

だから怖くない。

そして何か誘われているような、歓迎されているような、ちょっと背伸びして入ってみようかな、自分が少しおしゃれに知的に素敵になれるような気がする、建物そのものよりそこに関わる人自身が魅力的になるように設計デザインしてあることなんです。

スパイラルで働いているとか、ヒルサイドで個展やったとか、自慢したくなる言いたくなるようなところです。

これ、モダニズムの文脈でデザインするのは非常に難しいことなんです。

よくある新奇のクールなデザイン建物はどこか入りにくい、カッコイイ美容院はちょっと怖い、クールすぎてまったく落ち着かないレストランやカフェが多いでしょう。それは、あまりに空間が単純すぎるからです。色が少ないからです。照明がまぶしいからです。壁や床に凸凹がないからなんです。

空間があまりにノイジーなのも落ち着かないんですが、

まったく抽象化したアノニマスな空間もっと落ち着かないですよね。

一刻も早く外に出たくなる。

その辺を槇さんは非常によくわかってらっしゃるなあ、と常々思ってました。

なんで、白とか銀とグレーしかないのになぜそれが実現できているのだろうと思いますが、一番の特徴は槇さんの建築は前に前に押してくるのではなく、街の背景の側になろうとしていることでしょうね。

槇さんはこの50年間、常に日本の現代建築の先頭グループに居ました。

でも、先頭を走りませんでした。常に一歩引いてた。

メタボリズムでは黒川紀章さんや大高正人さんが先頭、ポストモダンでも磯崎新さんとか原広司さんが先頭、ハイテク建築でもロジャースやフォスターが、ミニマリズムでも安藤忠雄さんや妹島和世さんが先頭。

そして、大言壮語を吐かない。

建築家が本来やるべきこと、出来ること以外のことまで、

社会改革とか文化全般の評価まで語ろうとする人がいますが、

槇さんはやらなかった。

現実の建築物の評価以上のものは求めなかった。

タレントや政治家、身近な芸術家や文化人ともつるまなかった。

そんな槇文彦さんが、この新国立競技場問題では先頭。

3歩も4歩も前に出ているんだよ。

そんなこと槇さん個人は全然やる必要ないくらい偉いんだ。

槇さんにはなんのメリットもないんだよ。

誰のためにやってくれているかわかってんのか。

これからの人たちのためになんだぞ。

槇さんはそういう、もったいつけた事は言わないんだ。

粋だから。

だから槇さんよりも前に出ろ!みんな。

槇さんに矢が当たらないように矢面に立て。

黄母衣衆、赤母衣衆となって先を駆けろ。

今が切所ぞ。

黄母衣衆、赤母衣衆といいのは戦国合戦で大将の周囲を固める馬廻りのこと。敵の攻撃が大将に向かわないよう、狙いが自分の方に向くように目立つ格好をして前を突撃する役のこと。