福島第一原発ダム湖化計画のつづきです。

放射能とは何か

放射線とか何か

おさらいすると

目に見えない小さな5種の弾丸α、β、γ、x、nが放射線

その弾を打ち出す力が放射能

ということでしたが、そもそも原子力発電とはいったい何か、、、なんです。

我々が子供のころ昭和40年代には原子力というのは夢のパワー、

未来エネルギーとかいったイメージでバラ色の未来像が語られていました。

原子=アトム、っていうギリシャ語ですが

鉄腕アトムっていう手塚治虫先生の大人気マンガ、アニメもありましたし

原子力が世界的に意識されたのは、いうまでもないですが、戦争です。

広島、長崎の原子爆弾です。

物質を構成する原子はその中に原子核という中心があって、

その中心核は陽子というものが寄り集まっており、

その陽子の寄り集まりを崩すときに物凄いエネルギー爆発を起こす

というものです。

この核が崩れることを核分裂反応といいますが、

恐ろしいことに、一か所核分裂が始まるといもづる式に隣り合った

原子が核分裂反応を起こしていきます。

原子物理学という科学のジャンルが1910年代から1930年代に飛躍的に進み

1930年代には世界中の科学者がこの原子エネルギーの原理に取り組んで

いました。日本でも理化学研究所の仁科芳雄博士らが有名です。

この核分裂反応のいもづる式をうまくコントロールすれば、

爆発じゃなくてトロ火で熱々のまま維持できるんじゃね

熱々の維持ができればずーっと長い時間お湯が沸かせるんじゃねえの?

ということでできているのが原発です。

ものすごくざっくり言って、原子力発電も要は巨大なヤカンなんです。

元素だとか、陽子だ中性子だ、ニウムだシウムだ、元素周期表だとか

難しそうな言葉と理論の羅列で、なにかすっげえ科学でサイエンスで

電気が起こされているといったイメージを持ちますが、、

そう思ってた方々には、まったくもって意外なことと思いますが、、

原子力発電所はドでかいヤカンです。

お湯を沸したかっただけなんです、実は!

ヤカンの口から吹き出す湯気で風車を回しているだけなんです。

この風車に発電機をつないであるだけです。

この発電機とは、

自転車のランプをつけるために車輪に横付けしてあるダイナモって

みなさん知ってると思いますがあれがそうです。

そのどデカいやつがこの場合の発電機です。

お湯を沸かす火をガスとか灯油じゃなくて、

熱々の放射性元素にしたものが原子力発電装置です。

ガスや灯油や石炭をつかっているのが火力発電所です。

ダムから落ちる滝の力を利用して水車にしたのが水力発電です。

もちろん流体を回転運動に変えるためのタービンの技術や発電効率をあげる

技術や安定的な電流圧を維持したりとさまざまな技術革新はあるでしょうが

発電所の基本的な構造原理はものすごく古い技術のまま進歩していないんです。

燃料の方だけ変わったのです、原子力に。

今回の福島第一原発の事故では、地震後の津波によって制御系がやられて

ヤカンの火が強くなり過ぎて空焚き状態になってしまったんです。

続き、また書きます。

「ウォールマリア作戦」福島第一原発ダム湖化計画4

「ウォールマリア作戦」福島第一原発ダム湖化計画5

「ウォールマリア作戦」福島第一原発ダム湖化計画 1

「ウォールマリア作戦」福島第一原発ダム湖化計画 2

「ウォールマリア作戦」福島第一原発ダム湖化計画 6

「ウォールマリア作戦」福島第一原発ダム湖化計画 7

福島第一原発ダム湖化計画を書き始めたタイミングで、

汚染水問題というものがにわかにニュースになり始めました。

以前から有識者の間では警告されていた事態です。

なぜ、そのようなことになっているかというと、

前回で書きました焼石に相当する放射性燃料がいまだに熱々で燻ぶっているからだろう。

というのがその理由と思われます。

圧力鍋の中で自家発熱することで沸騰させていた燃料は鍋の水が抜けて、

空焚きになって鍋の底を溶かしてしまったようなんです。

で、鍋の底から2000度以上に加熱した燃料がボタボタと落ちていったという状況が予想されます。

その溶融燃料の塊がどのような状態であるのか、、

はっきりとわかっていないわけですね。

だから、「とりあえず冷やす」、「水を入れる」ということがおこなわれているわけです。

この「水をぶっかける」というのを聞いた時もなんだか拍子抜けというか大丈夫か?!

と思った方々も多いと思います。

核物理学とか~シウムがα崩壊でβ線がどうのこうので、

メルトダウンで水素爆発でホウ素がヨウ素が、、被爆が、、と言われてるのに!

焚火の火じゃないんだから、、「水とかでいいのかよ!」と思われたと思います。

ガソリンとか化学的な火災でも水かけるのはご法度ですよね。

だから、「ホースで水かける」とか「ヘリから水を撒く」っていう報道を見たとき

どうしようもなくて水かけるとか言ってるんでは?と心配になりましたよね。

それがですね。

「水でいいんです。」

小学校高学年~中学生くらいに科学の本でこのことを知ったときに、

物理化学にはやっぱりどこかで宇宙的なスケールでの神の摂理が

働いているんじゃないか、、と思いましたが

おそらく、1930年代の科学者たちもそう思って興奮したんじゃないかと思います。

ふつう飛んでくる弾を遮蔽するって場合はできるだけ固くて分厚いものがいいに決まってる

と思いますよね。

放射線は目に見えない5つの弾丸と説明しましたが

この放射線を遮蔽する止める専用の防弾チョッキみたいなものがあるのですが

案外身近にあるもので5つのうち2つは止めることができます。

α線は、実は紙一枚とかで止められます。

β線は、アルミホイルとかで止められます。

γ線、X線になるとやっかいなのですが、鉛とか分厚いコンクリートで止められます。

レントゲン室と同じです。

一番ヤバイのが中性子線なんですね。

こいつは、当たった物が放射性元素になってしまう恐れがあります。

近くに放射能を出しやすいシウムがあると、そいつに中性子がぶつかると

そのシウムまでもが反応して崩壊&中性子を出します。

その中性子によって連鎖反応というものが起きて放射能が伝染します。

なので、分厚いコンクリートとか鉄板とかではダメなんですね。

中性子は他の元素にぶつかると影響を与えながらガンガン反射してその物質を透過してしまうためです。

そんな無敵な中性子線にも弱点があったんです。

それが、この中性子は水に弱いんです。

弱いというか水の中の水素の陽子に中性子がぶつかると速度が落ちて動きが止まるのです。

水に対して10センチくらいしか中性子は浸透できません。

水を通りぬけることができないんです。

だから、核燃料はプールの中に沈めてあるんです。

ところがですね。

飛んでくる中性子をがっちりキャッチしている水なんですが、

正確には水がキャッチしているんじゃなくて

水分子の中の水素原子がキャッチしています。

もう少し細かく見ると、水素原子の中の陽子ですが。

結果として何が起きるかというと、

中性子をキャッチした水素はその分、通常より重たくなります。

それが重水素と呼ばれるものです。

水素原子が飛んでくる中性子をキャッチしてくれるおかげで、

危ない中性子線が止まるのですが、

中性子をさらにもうひとつキャッチすると3重水素というものになります。

中性子が2個に増えても性質はふつうの水素とほとんど同じなので、

そのまま水なのですが、、1個までは大丈夫だったのですけど

2個も中性子をキャッチして止めてくれた水でしたが、、、

放射性を帯びてしまいます。

放射能をもってしまった水になります。

ちょっと古い映画のたとえですが、ギズモがグレムリンになるようにです。

この、中性子線を遮断した結果中性子を2つ取り込んだ水素のことをトリチウムといいます。

トリチウム化した水が今、福島第一原発で増えているらしいのです。

となると、ふつうの水をトリチウム化するほどの中性子線がどこからか出ている。

地下水にぶつかるどこかで核反応が起きている。

もしくは、核反応燃料に触れた水が地下水に流れこんでいる。

ということになるわけです。

で、最近問題になっている汚染水タンクなのですが、どこに置いてあるかというと

原子炉建屋からけっこう離れた場所に置いてあります。

断面的にはかなり高台、30メートルほど上に位置しているようなんですね。

この図で朱色の地層のところは、いわゆる表土です。

で黄色いところが透水層の砂岩

黄緑が防水層の泥岩です。

地下水は黄色いところを山側から海に向かって流れているでしょうから

汚水タンク周辺で地下水位が上がるというのは、ちょっと解せないんですよね。

原子炉建屋周辺のトレンチの水が高濃度に汚染されているというのは、炉の周辺にある燃料に大規模に注水しているからだと思います。

その場合、建屋より海側にある黄色い透水層が海に通じている恐れがあります。

「ウォールマリア作戦」福島第一原発ダム湖化計画 1

「ウォールマリア作戦」福島第一原発ダム湖化計画 2 「ウォールマリア作戦」福島第一原発ダム湖化計画 4

「ウォールマリア作戦」福島第一原発ダム湖化計画 6

「ウォールマリア作戦」福島第一原発ダム湖化計画 7

「ウォールマリア作戦」福島第一原発ダム湖化計画6

「ウォールマリア作戦」福島第一原発ダム湖化計画 1

「ウォールマリア作戦」福島第一原発ダム湖化計画 2

「ウォールマリア作戦」福島第一原発ダム湖化計画 5

「ウォールマリア作戦」福島第一原発ダム湖化計画 7

福島第一原発をダム湖に沈めてみたらどうなのか?

の「ウォールマリア作戦」ですが、計画を少し見直してみました。

東京電力発表の資料によれば、

原子炉建屋に向かって流れ込む地下水を手前で抜こうという計画を立てています。

患部に送り込まれる水を手前で抜いてしまおうという意味では「瀉血療法」みたいなものですかね。

それほどまでに山側からの流れ込みが多いなら、

山側で原発敷地内へ入り込もうとする地下水を止める必要があるのではないか、、、

ということで計画を練り直したものが下記です。

第1工程で迅速さが大事ですので、は海側ダム堤を急ぎ半分施工します。

このとき基礎底盤は地下水脈を完全に断ち切る位置まで下げます。

これにより海洋流出をいったん止めます。

次に第2工程で、山側からの地下水の流入を止める遮水壁を設置します。

第3工程で、原子炉建屋エリアを沈水させます。

第4工程で二分された湖と大きなリング状の調整トレンチが完成します。

ダム湖の形状はこのようになります。

山側からの地下水、地上水ともに健全な状態の水は原発敷地を迂回して海にそのまま放流です。

既存河川の流路を拡張しつつ調整池の役目ももたせて降雨量にも対処します。

ダム湖Aには汚染水が徐々に貯まってきますが、

現在の高濃度汚染水のような作業への危険性をある程度低下させます。

ダム湖Bはダム湖Aの水位調整とともに除染プロセスのためです。

ダム湖Bで除染が行われた水は調整トレンチで排水です。

まず、第1工程を急ぎ国家でおこなうことです。

最近の報道で事故後すぐに当時の馬淵大臣が地下ダム設置を要望されたものの、東電に一蹴されたとの記事が出ていましたが、

言ったのですが拒否されました、で終わらせるわけにはいかないんです。

一応、言ったのですが、、、それではダメです、部下じゃないんだから。

強制執行命令でもなんでも出していけばいいんです。

そのことを広く国民に伝えればいい。政治家なんだから

東電にやれやれと他人事じゃなくて、もはや国でやるしかありません。

幸い、第1工程の施工箇所は東電所有ではなく国有の海底です。

国でやれます。しかも工程を二段階にわけましたので、工期短縮できます。

と、同時に第2工程の山側遮水壁ですが、海の第1工程と同時に動けます。

これも遮水が目的ですので、必ずしも構造物でなくてもいけるかもしれません。

グラウト注入で地中壁を構成するわけです。

現在議論されている地中凍土壁など実績も不安ですし、

第一冷凍冷却するためのエネルギーをどこからかもってこなくてはいけません。

地中グラウトによる遮水壁構築には埋立地を通る大江戸線などの

地下鉄工事などで多くの実績があります。

グラウト協会の説明動画:http://japan-grout.jp/movie/

砂地を壁に変えています。

この遮水壁により今のように無限に危険なタンクが増えることを止めて、

周辺のまともな水を活かすことができるでしょう。

次に、作業効率についてですが、現在も福島第一原発で作業にあたられている多くの方々がいらっしゃいます。

汚染水タンクの問題については近々の報道でもかなりの線量が出ていましたね。以前にも線量の表記と意味について簡単にご説明したことがるのですが、

過去記事:

シーベルトを時給と捉えてみたら

シーベルトを時給と捉えてみたら2

よく聞く言葉として「ベクレル」というものがあります。

次に「シーベルト」です。

この違いがわかりにくい、、

何万ベクレルとかすっごい怖そうな数字に、何ミリシーベルトとか

ミリは建築の設計などでよく使う単位ですが普段の生活ではあまり使わない、

センチまでですよね。

さらに、何マイクロシーベルトとか。

マイクロはふつう理数系の人か工業製品とか弱電関係の人じゃないと使わない。

放射性元素でよく聞く、ニウムやシウムに加えて、

ベクレルとマイクロシーベルトも意味をざっくりでも理解しておかないと、

ますますわからなくなります。

放射線が目に見えない5種の弾丸だといいました。

ベクレルはこの弾の量を指します。

(正確には放射性核種が1秒間に1個崩壊する量なのですが)

とりあえず、ベクレルが多いというのはマシンガンに弾がいっぱいあると思ってください。

シーベルトは我々が撃たれる被害の数、被弾量です。

じゃあ、ベクレルが多いとガンガン撃たれるから、体に当たるからシーベルトが増える。ということになりそうなんですが、そうでもない。

弾がいっぱいあっても、速く強く発射されなければ当たらない、痛くない。

あくまで外からの被弾ですが、

この弾丸と撃ちだす力の関係が物質ごとに違うんです。

ざっくり表を眺めて、元素番号の順番の速い元素は軽めです。

だから、トリチウムという元素番号1番の水素がくっついた水が、

グレちゃったやつですが、

ベクレルが多くてもβ線がほとんど届かない。1ミリほども飛ばない。

それで、現場で少し離れたところにあるぶんにはなんとかなっているんです。

逆にベクレルが小さくても、94番プルトニウムとか55番ストロンチウムとかいう連中はショットガン、貫通してきます。

同じベクレルでも強力に発射してくるやつがまず危険なのです。

なので、ベクレルは弾丸の数ですが、それが誰の弾丸なのか、ガンガンに撃ってくるやつなのかどうなのか、が重要です。

次に弾の種類が、αなのかβなのかγなのかです。

αは紙でもなんとかなります、でもプルトニウムの撃つα線は撃ち込まれます。

βはアルミ箔とか服着て手袋とかしてれば防げる場合が多いです。

γになると、防護服では無理です。

中性子線は固い物質のほとんどでも防げません。

今も現場で建屋の中に調査で入ることができないのは、このγ線と中性子線

が出ているだろうことと、プルトニウムとか重たい元素由来のα線やβ線が

出ているからです。

原発作業をされている方々の防護服といわれるものはタイベックという密度の詰まった隙間の少ない紙製なので、線量の高いものとかは防げないのです。

これは放射線を遮蔽するというよりも、放射性の粉じんを外に運び込まないために着用しているのが趣旨なのです。

タイベックは防水紙として木造住宅の外壁などにもよく使われているツルツルしたビニールみたいな紙です。

もっと放射線防護性能の高い鎧をまとうべきなのですが、そうなると今度は重すぎて運動性能が劣り、足場の危ういところや高所などこれもまた危険です。

そういったことも含め事故後の処理は困難を極めているわけです。

一見特殊な特別性に見えますが作業用のタイベック製の防護服では、

そう簡単には放射線量の高いところに踏み込めないんです。

そして、タイベック製の紙の服は使い捨てらしいです。

つづく

「ウォールマリア作戦」福島第一原発ダム湖化計画 1

「ウォールマリア作戦」福島第一原発ダム湖化計画 2 「ウォールマリア作戦」福島第一原発ダム湖化計画 4

「ウォールマリア作戦」福島第一原発ダム湖化計画 5

「ウォールマリア作戦」福島第一原発ダム湖化計画 7

「ウォールマリア作戦」福島第一原発ダム湖化計画7

「ウォールマリア作戦」福島第一原発ダム湖化計画 1

「ウォールマリア作戦」福島第一原発ダム湖化計画 2

「ウォールマリア作戦」福島第一原発ダム湖化計画 5

「ウォールマリア作戦」福島第一原発ダム湖化計画 6

「ウォールマリア作戦」と名打って福島第一原発の廃炉収束に向かう方策の

ひとつの提案として書いてみたわけですが、

私が言いたいことは何か、といいますと

既に起こってしまったことはしょうがないわけでして

起きた原因やここまでの我が国の原子力行政がどのように進んできたのか

その理由は何か

なぜ、こういった事態を阻止できなかったのか

といったことは

既に今から20数年前に出版された広瀬隆先生の「危険な話」の中でほぼ網羅されていると思います。

今になってみれば原子力発電がどうなのか、、いろいろと冷静に考えてみることができるようになったのですが

元々のスタートは資源の乏しい日本のために原子力発電だったと思います。

それが、いろいろと紆余曲折があって

今現在

日本のために原子力推進派と、日本のために原子力廃止派

日本を陥れるための原子力推進派と、日本を陥れるための原子力廃止派

の4つのグループが存在していると私個人は考えています。

今回の福島第一原発の収束に向けて全日本の土木と建築技術の叡智を結集しなければ危ないんです。

ここから何かできることはないか、、ということです。

福島第一原発ダム湖化計画がどれくらい有効なのか

はたまた荒唐無稽で無効な計画なのか

その辺はまた各ご専門家の方々の批評を受けることにしまして、

続きを書いときます。

福島第一原発をダム湖に沈めてしまえばどうだろう、、なのですが

水に浸かってしまうことで中性子線の影響を抑えることができるのが、

メリットのひとつであろうと思います。

水に浸かった状態で、今後の作業をどうするんだ?というご意見もあろうかと思うのですが、

少なくとも、4号炉の上にある使用済み核燃料の保管については今よりもだいぶ安全なんではないかと思います。

4号炉の上には使用済み核燃料プールというのがあって、大量の燃料が保管されているのですが、今でも下の階がぐちゃぐちゃになった廃墟のようなビルの地上7階くらいにでっかいプールがあって、そこに貯めてあります。

取り出そうにも、プールから空中に出したとたんに周辺の作業をおこなう人たちが一瞬に被爆します。

でも、このままにしておくといつなんどきプールの水が抜けたり、傾いたりしたら

核燃料が反応を開始するという恐ろしい代物です。

燃料保管のために水に浸けてあるから、なんとかおとなしくしているんですね。

これを、今、空中で取り出そうとしているのです。

プールから水に浸かったまま、水の入ったカプセルに移し替えて一本づつ取り出すということを進めています。

そのためのクレーンを設置する足場のための構築物を今建造中です。

もし、取り出し中にまわりをとりまく水の保護が抜けたらそこで、終わりです。

作業の人たちも被爆します。

だから、すべてを水の中でおこなうことができれば安全性はだいぶ違うと思われます。もしくは建屋全体を水に浸けることができれば、慌てて使用済み燃料を取り出さなくても大丈夫かもしれません。

いったん、静かになったところで落ち着いて燃料の取り出しとか

廃炉に向かっての作業をおこなうことができるかもしれません。

そして、炉心の探査をおこなうことができるかもしれません。

それはロボットによってです。

今回、原子炉内の作業ロボットとか調査にロボットが出て行けないのは小泉政権時代に予算が削られたから、、と言われていますが、

今のような爆発がれきだらけの中で活動できる二足歩行とか四足歩行のロボットはまだありません。

というのも、地上で独立歩行するのはかなりの困難をともなうからです。

その大きな原因のひとつは、自重です。

自分の体が重たいから、活動の歩行トルクも過大になって大変なわけです。

それが、水中だと一変します。

水中だと浮力により自重を相殺することも可能です。

私が想定しているのは水中なら、廃炉作業にロボットが使えるのではないか、、ということです。

このジャンルはまだ未開発で大きな可能性のあるジャンルです。

水中なら、ロボットは自重を支えることなく活動が可能

水中なら運搬する物体も比重の関係で軽くなる。

水中なら中性子線の影響も減少する。

というわけで、廃炉作業に水中作業ロボットや水中重機は、

向いているのではないかと思うのです。

同時に人的運搬作業も水中だと楽になります。

たとえばがれきの鉄骨などの物を吊り上げるにもクレーンではなく、

圧搾空気にバルーンがあれば勝手に上がります。

水中ロボットはまだまだ未開のジャンルなのですが、

需要があればすぐにでも実用化可能だと思います。

なぜなら姿勢制御が陸上よりも圧倒的に楽だからです。

上記の水中ロボットは、左から立命館大学、東大、エステックのものです。

水中ロボットの情報は松原創船所さんのところに詳しいです。

松原創船所

エステック

東京大学生産技術研究所 海中工学国際研究センター 浦先生の研究室

立命館大学の川村先生の研究室

東海大学坂上先生の研究室

大阪大学加藤先生の研究室

海底ケーブル敷設用のロボット

広和株式会社の水中探査ロボット VEGA

三井造船のROV

配管などの中に潜り込んで調査できる小さなロボットもあります。

株式会社キュー・アイの小型カメラロボット

このような水中ロボットに加えて、水上作業船舶

水中重機も登場しました。

東亜工業の水中重機「イエローマジック」

あおみ建設(旧佐伯工業の「水中バックホー ビッグクラブ」

そして、作業人員もタイベックとかみたいな紙の服ではなく、

かつての潜水服を着用して活動することになります。

水中なら浮力も働きますので重たい鉛や金属を中に仕込んだ鎧として防護服の着用が可能になります。

上図は潜水服のJIMです。

デュポン製の紙の服じゃなくて、

これくらいの装備を作業員の方々にはつけさせてあげていただきたい。

結果として、強いα線やβ線、γ線を遮蔽できるような防護服を着用できることになります。

全体像はこうです。

ダム湖が形成されたら、汚染水には蒸発水からのトリチウムを抑えるためにゲル状の水和ポリマーで水面をゼリー状に固めて、なおかつドームで覆います。

これで全天候型になって降水による心配もないでしょう。

このような、大型のドームはバックミンスター・フラーという20世紀を代表する建築家が構想済みです。

また、20年ほどまえの資料ですが、日本の大手ゼネコンの雄、清水建設が下記のような水中重機ロボットの構想を練っていたようです。

すでに福島第一原発には何体か稼働している機体もあります。

三菱重工・五洋建設がタッグを組んだ

八脚歩行型浚渫ロボット「ふたば二号」です。

同じく八脚歩行型の「シー・ドム」です。

海洋開発や海洋作業のためのロボットの開発は、原発事故の収束と同時に

最近次々と発見されているメタルハイトレードやレアメタルといった日本の大陸棚資源の開発にも寄与する喫緊の課題ではないでしょうか

上記の水中ロボットの絵はどこかで見たことがあるな、

八脚、、というと蜘蛛だけど、、何かに似ているなと気づいたのですが

それは「タチコマ」でした。

攻殻機動隊に登場するハエトリグモ型のロボットですが、

これ廃炉用の水中ロボットにピッタリのフォルムと機能です。

水中では三次元の動きが可能ですし必要です。

タチコマに活動支援を受けて原発作業をおこなう可能性です。

地上活動用にはまだまだ多脚戦車タチコマの実用化は難しいかもしれませんが

水中ならタチコマいけるぞ!と。

政府は福島第一原発ダム湖化計画を検討していると同時に

この水中ロボット開発に急ぎ予算付けをして、廃炉作業だけじゃなく

大陸棚開発にもタチコマを投入しましょう。

松原創船さん、水中タチコマを急ぎ試作してみてください。

とりあえずこの章おわり。

また何か変化あれば書きます。

水中ロボットについて調べていましたら、こんな記事がありました。

江戸っ子1号プロジェクト

東京の下町の町工場が深度8000メートルの深海を目指すプロジェクトです。

オールジャパンの日本の中小企業で商用深海探査船を作成したそうです。

ぜひ、このような企業連合で福島第一原発の炉心調査ロボットなども開発してもらえたら、と思います。

政府はこういった技術開発にぜひ予算を充ててください。

「ウォールマリア作戦」福島第一原発ダム湖化計画 1

「ウォールマリア作戦」福島第一原発ダム湖化計画 2 「ウォールマリア作戦」福島第一原発ダム湖化計画 4

「ウォールマリア作戦」福島第一原発ダム湖化計画 5

「ウォールマリア作戦」福島第一原発ダム湖化計画 6

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 3

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 1

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 2

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 4

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 5

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 6

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 7

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 8

と、まあザハ・ハディドという人も名前の語感から受けるような、

生まれつきモビルスーツやRPGとかに登場する俗世を超えた魔道師、魔女みたいな人ではなくて

キャリアのスタート時点ではちょっと英国留学をかました優等生でったわけです。

で、そのザハをはじめとする「本国では建たなかっただろうな~の建築家」に実作の機会を与えたのが、

日本だったと、その機会に大きくかかわっていたのが磯崎新という人だったというところまででした。

で、まあザハはわかったけど、新国立競技場のコンペでなんでザハなんだよ、

についてです。

そもそも、この新国立競技場のコンペ、

オリンピック誘致を目指して2012年の7月に募集要項を発表

2012年の9月中に応募登録し受付、2012年の10月に一次審査、

2012年11月に最優秀案の決定。

と通常ではあり得ないくらいのハイスピード、

じっくり考える暇などないスケジュールなんですね。

通常、わたくしなんかふつうの住宅の相談を受けた場合でも

7月に最初の面談、法的条件や敷地与件などを調査して2週間は欲しいところです。

で、なんとか案をまとめて8月の初旬に打ち合わせ、お盆休み挟んで修正して

役所の相談に出向き9月に大体の概略が決まって、構造設計の検討に2週間。

で、これでイケそうです。と実行可能な第一案が10月くらいというのが一般的です。

つまり、100㎡ほどで家族4人収容の機能も読める一般住宅でも、まともな案を作成するには、

関係役所との交渉やエンジニアリングの検討を含めると2か月は欲しいんですね。

それが、8万人収容で29万㎡、新競技場としてラグビーやサッカー、

陸上競技の大規模な国際大会が実施できる最高水準の機能に加え駅や道路からのアクセス、商業施設のゾーンなどなどを検討せよ。となると、

よほどの天才的頭脳と処理能力に加え所員100人をもってしても不可能と言わざるを得ないスケジュール感なんです。

まあ、それでやれ!と。

そして、コンペティションということで、コンペというのは設計競技という意味で、案を競うんですが、応募資格の方も相当ふるっていて、世界史的にも類をみない条件が課せられていました。

それは、

1) 高松宮殿下記念世界文化賞(建築部門)

2) プリツカー賞

3) RIBA(王立英国建築家協会)ゴールドメダル

4) AIA(アメリカ建築家協会)ゴールドメダル

5) UIA(国際建築家連合)ゴールドメダル

以上いずれかの受賞経験があること、というものです。

1) 高松宮殿下記念世界文化賞(建築部門)

3) RIBA(王立英国建築家協会)ゴールドメダル

4) AIA(アメリカ建築家協会)ゴールドメダル

5) UIA(国際建築家連合)ゴールドメダル

ここまでは、いずれも名誉称号のようななもので、

長く建築家活動をおこなっている著名な建築家に贈られる賞です。

プロ野球でいえば名球会みないなものです。

2000本安打とか200勝とか

なので、この1)、2)、3)、5)までは、受賞メンバーほぼ似通っていて

5) UIA(国際建築家連合)ゴールドメダルだけは1989年から始まり、

3年に1回しか出ないのでご存命の方は8名しかいません。

UIA(国際建築家連合)ゴールドメダル受賞者リスト

1984年 ハッサン・ファトヒー (1900–1989)

1987年 レイマ・ピエティラ (1923–1993)

1990年 チャールズ・コレア

1993年 槇文彦

1996年 ホセ・ラファエル・モネオ

1999年 リカルド・レゴレッタ

2002年 レンゾ・ピアノ

2005年 安藤忠雄

2008年 テオドロ・ゴンザレス・デ・レオン

2011年 アルヴァロ・シザ

AIA(アメリカ建築家協会)ゴールドメダル受賞者リスト

2013年 トム・メイン

2012年 スティーヴン・ホール

2011年 槇文彦

2010年 ピーター・ボーリン

2009年 グレン・マーカット

2008年 レンゾ・ピアノ

2007年 エドワード・ララビー・バーンズ

2006年 アントワン・プレドック

2005年 サンティアゴ・カラトラバ

2004年 サミュエル・モクビー

2003年

2002年 安藤忠雄

2001年 マイケル・グレイヴス

2000年 リカルド・レゴレッタ

1999年 フランク・オーウェン・ゲーリー

1998年

1997年 リチャード・マイヤー

1996年

1995年 シーザー・ペリ

1994年 ノーマン・フォスター

1993年 ケヴィン・ローチ

1992年 ベンジャミン・トンプソン

1991年 チャールズ・W・ムーア

1990年 E・フェイ・ジョーンズ

RIBA(王立英国建築家協会)ゴールドメダル受賞者リスト

2013年 ピーター・ズントー

2012年 ヘルマン・ヘルツベルガー

2011年 デイヴィッド・チッパーフィールド

2010年 イオ・ミン・ペイ

2009年 アルヴァロ・シザ

2008年 エドワード・カリナン

2007年 ヘルツォーク&ド・ムーロン

2006年 伊東豊雄

2005年 フライ・オットー

2004年 レム・コールハース

2003年 ホセ・ラファエル・モネオ

2002年 アーキグラム

2001年 ジャン・ヌーヴェル

2000年 フランク・オーウェン・ゲーリー

1999年 バルセロナ

1998年 オスカー・ニーマイヤー

1997年 安藤忠雄

1996年 ハリー・サイドラー

1995年 コーリン・ロウ

1994年 マイケル&パトリシア・ホプキンス

1993年 ジャンカルロ・デ・カルロ

1992年 ピーター・ライス

1991年 コーリン・スタンスフィールド・スミス

1990年 アルド・ファン・アイク

1989年 レンゾ・ピアノ

1988年 リチャード・マイヤー

1987年 ラルフ・アースキン

1986年 磯崎新

1985年 リチャード・ロジャース

1984年 チャールズ・コレア

1983年 ノーマン・フォスター

1982年 バートホールド・ルーベトキン

1981年 フィリップ・ドーソン

1980年 ジェームズ・スターリング

高松宮殿下記念世界文化賞(建築部門)受賞者リスト

1989年 イオ・ミン・ペイ

1990年 ジェームス・スターリング

1991年 ガエ・アウレンティ

1992年 フランク・ゲーリー

1993年 丹下健三

1994年 チャールズ・コレア

1995年 レンゾ・ピアノ

1996年 安藤忠雄

1997年 リチャード・マイヤー

1998年 アルヴァロ・シザ

1999年 槇文彦

2000年 リチャード・ロジャース

2001年 ジャン・ヌーヴェル

2002年 ノーマン・フォスター

2003年 レム・コールハース

2004年 オスカー・ニーマイヤー

2005年 谷口吉生

2006年 フライ・オットー

2007年 ジャック・ヘルツォークとピエール・ド・ムーロン

2008年 ピーター・ズントー

2009年 ザハ・ハディド

2010年 伊東豊雄

2011年 リカルド・レゴレッタ

2012年 ヘニング・ラーセン

2013年 デイヴィッド・チッパーフィールド

ということですべてに受賞経験がある人は2名しかいません。

やはり、世界の安藤忠雄さんですね。

太字は2つ以上の受賞経験者です。

意外なことに丹下健三先生が三冠取ってないんですよ。

で、2)の プリツカー賞というのがくせもので、

今では建築のノーベル賞といわれるほどの権威になっていますが

プリツカーというのは人の名前です。

これは1979年にハイアットグループの総帥ジェイ・

このプリツカー氏はキエフからアメリカに移民したウクライナ系のユダヤ人で、

今では全米屈指の大富豪に列をなしているそうですが、

1957年、昭和32年にポっと出のおっさんです。

1979年 フィリップ・ジョンソン (1906–2005)

1980年 ルイス・バラガン (1902–1988)

1981年 ジェームス・スターリング (1924–1992)

1982年 ケヴィン・ローチ

1983年 イオ・ミン・ペイ

1984年 リチャード・マイヤー

1985年 ハンス・ホライン

1986年 ゴットフリート・ベーム

1987年 丹下健三 (1913–2005)

1988年 ゴードン・バンシャフト (1909–1990) オスカー・ニーマイヤー

1989年 フランク・ゲーリー

1990年 アルド・ロッシ (1931–1997)

1991年 ロバート・ヴェンチューリ

1992年 アルヴァロ・シザ

1993年 槇文彦

1994年 クリスチャン・ド・ポルザンパルク

1995年 安藤忠雄

1996年 ホセ・ラファエル・モネオ

1997年 スヴェレ・フェーン (1924–2009)

1998年 レンゾ・ピアノ

1999年 ノーマン・フォスター

2000年 レム・コールハース

2001年 ヘルツォーク&ド・ムーロン

2002年 グレン・マーカット

2003年 ヨーン・ウツソン (1918–2008)

2004年 ザハ・ハディッド

2005年 トム・メイン

2006年 パウロ・メンデス・ダ・ロシャ

2007年 リチャード・ロジャース

2008年 ジャン・ヌーヴェル

2009年 ピーター・ズントー

2010年 妹島和世 西沢立衛 (SANAA)

2011年 エドゥアルド・ソウト・デ・モウラ

2012年 王澍

2013年 伊東豊雄

すでに設計実務活動からリタイアしている方もいますから

と、いうことでこの新国立競技場のコンペに応募可能で、

現役の建築家というのは非常に限られているのです。

ただね、わたくしが思うのはなんで

プリツカー賞、

RIBA(王立英国建築家協会)ゴールドメダル、

AIA(アメリカ建築家協会)ゴールドメダル、

UIA(国際建築家連合)ゴールドメダル

なんだよ!ってことです。

日本の建築だろ?しかもオリンピック誘致なんだろ?

じゃあなんで、日本の建築学会賞受賞者が候補資格にはいってないんだよ!

しかも、言ってみりゃ引退直前の勲章みたいな賞だし、

海外の権威におもねって、、

応募可能な人なんてほとんどいねえじゃん!

これっで公募とかうそぶいているのか、、

この募集基準決めたやつ、馬っ鹿じゃねえの?

って真面目に思っているんです。

また加筆します。

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 1

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 2

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 4

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 5

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 6

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 7

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 4

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 1

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 2

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 3

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 9

ブログ書いているうちに事態がどんどん進展してしまって大変です。

新国立競技場「工費が膨大」…デザインは生かす :

五輪 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

http://www.yomiuri.co.jp/olympic/2020/politics/20131023-OYT1T00938.htm?from=tw …

ということで下村五輪相は23日の参院予算委員会で、

ザハの新国立競技場案について、

総工費の試算が3000億円に達するとして、

周辺施設を中心に規模を縮小する方針を明らかにした。

そうです。

これもどうなのか、、

施設規模を縮小となって問題は解決されるんでしょうかねえ。

現時点での問題点はおそらく以下のような感じなんだと思います。

1.1300億円の予算組んでたけど、ザハの案を試算したら3000億円みたい。

2.国際大会や日本選手権など全国規模の大会を開ける「1種」の条件に、全天候舗装された400メートルトラックの併設が不可能

3.周辺環境の中でデカ過ぎる、景観をおかしくする。

ということで、

「デザインそのものは生かす。競技場は国際オリンピック委員会(IOC)の基準に合わせるが、周辺は縮小する」とのコメントがなされたそうなんです。

ふ~ん、なるほど。

上記のパースを見る限りにおいても、この軟体動物みたいな競技施設はまあデカ過ぎるわな。

というのが常識的見解でしょうねえ。

ちなみに、下の写真はザハがアゼルバイジャンという国で仕事したときの

・・・

超巨大イカです。

・・・

ちょうど下こしらえ中でダイオウイカのゲソを外したところですね。

周りが新興住宅地みたいなところなので、イカもありとしたんですかねえ。

ザハとはいえ、それでも初期のころにはあったある種の哲学的テーマ「脱構築」とか、現代社会を象徴するような行き交う情報のハイウェイの断片化みたいなアートとしての普遍性。

そんなものも消え失せて、都市にモンスターを出現させようとしています。

これさあ、アゼルバイジャンとなんーっの関係もねえから

アゼルバイジャンといえば数年前でしたか、首都のバクーで内戦みたいなことがありました。

日本であまり報道されないし、旧ソ連だったこともあって、

砂漠?未開の荒れ地?だから巨大イカのアトラクションあり?

とんでもありません。アセルバイジャンは1000年以上前からカフカス王国とかあってカスピ海に面した美しい国ですよ。

ま、工事の人は大変だったでしょうね。

この無国籍で根無し草のCG建築にどんな価値があるのか

正直わかりません。

建たないころのザハの方が100倍かっこよかった。

建てれるようになったらイカだった。

強いて似ているものをあげれば、

エヴァに登場した第4使徒の「シャムシエル」ですかね。

そういった意味ではグローバル化していく現代社会の不安感

都市を破壊しにくる謎の災害を象徴するものではあると思います。

もし、イスラム圏出身ということで選ばれたとしたら、

とんだザハの恩返しと思うんですが、いかがでしょうか。

まあ、ザハがイラク出身だからといって、

ムスリムであるとは限らないんですがね。

http://www.nytimes.com/interactive/2013/10/13/magazine/look-architecture-arms-race.html

なんで、こうなってしまったんでしょう。

この見解が成される前に、 「濃密な歴史を持つ風致地区になぜこのような巨大な施設をつくらなければならないのか」──。建築家の槇文彦氏が日本建築家協会(JIA)の会報「JIA MAGAZINE 295号(8月号)」に寄稿した文章を契機としてシンポジウムも開かれています。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20130912/632051/

このシンポジウムには下記の方々も賛同されております。

発起人(あいうえお順):五十嵐太郎、伊東豊雄、乾久美子、宇野求、大野秀敏、

北山恒、隈研吾、栗生明、小島一浩、小林正美、佐々木龍郎、陣内秀信、

曽我部昌史、高見公雄、多羅尾直子、塚本由晴、富永譲、中沢新一、中村勉、

南條洋雄、西田司、波部玲子、日色真帆、藤村龍至、古市徹雄、古谷誠章、

堀啓二、松永安光、三井所清典、元倉眞琴、門内輝行、山本圭介、山本理顕、

吉村靖孝

現在の日本の建築界のレギュラー陣が顔をそろえておりますね。

元々の応募要項の解説ページがありました。

http://www.nikkei.com/article/DGXNASFK2602A_W2A720C1000000/?df=3/

そして、元々は2016年に東京オリンピックを誘致しようという計画があり、

そのときのメイン競技場は安藤忠雄さんが設計されていたようです。

2016年誘致というのもやっていたのか、、安藤さん設計のもので。

こちらの方はちょっと話題になっていたのかいなかったのか、

候補を外れてしまったためなのか、わたくしもよく知りませんでした。

いろいろと現在進行形の情報や過去の資料などもあたっておりましたが、

ふと、気づいたことがあります。

そもそも、現国立競技場がそんなにダメなのか、

同時に現国立競技場を活かすって話はないのか、

です。

今回、新国立競技場のザハの案が、いいの悪いの、デカいの機能が劣るだの、

大騒ぎになってきているのですが、

私が今回疑問に思っていることは

元々の今の競技場が、ハナっからダメ、検討の余地なし、どうしようもない、って

いつのまにか決まっているようなのですが、

そこのところが本当に公然と議論されているのかどうなのか、

そこを知りたいってことなんです。

しかも、オリンピックプールは丹下健三氏設計ということで巷にも有名ですが、

現国立競技場はいったい誰が設計したの?っていう情報が出てこない。

私は現国立競技場もなかなかの設計だと思っているんですね、子供のころから。

と、いいますのも現国立競技場は昭和30~40年代世代には、

キングジョーVSウルトラセブンの京都国際会議場同様にすごく有名なんです。

参考:宝ヶ池に行ってみたらキングジョーが襲ってた建築があった

なぜなら、現国立競技場は初代ウルトラマンでアボラスとバニラが戦った場所だからです。

この国立競技場を背景にしたウルトラマン第19話「悪魔はふたたび」における

アボラス対バニラは、円谷英二さんが特撮を指揮したという伝説的なバトルシーンです。

そのような、ウルトラの聖地を案外さらりと取り壊すことに同意していることが

そもそも解せないんです。

建設官僚や都の役人の現時点での中心人物であろう50代の方々なら、

絶対覚えているはずなんです、アボラス対バニラは。

これ、もったいなくないですか?

五輪の開催イベントで使えるネタですよ。

と、わたくしの趣味を除いても、現国立競技場の設計者のことは記憶しておくべき名前です。

その人とは片山光生です。

そして角田栄です。

両者ともに建設省の官僚であり建築家、ガバメントアーキテクトなんです。

私からの提案は、現国立競技場を活かそうよ。

たとえば「CO2削減オリンピック」、「もったいないオリンピック」でいいじゃない。

「ウルトラオリンピック」でもいいよ、ってことなんです。

で、その分福島原発の収束や東北の復興に使おうよ。

だって地球の平和を守るウルトラマンオリンピックなんじゃん。

先日亡くなってしまいましたがやなせたかし先生の魂を引き継いで

アンパンマンオリンピックにしようよ

僕ら昭和40年世代はですね、子供のころから繰り返し繰り返し

「悪の組織から地球を守れ、地球を守れ、みんなの平和のために!」

って刷り込まれまくっているんですよ!

なんの因果かわからないけど、建築家になってしまったんだけど。

やっぱ地球を、みんなの平和を守りたいんだよ、心のどこかで俺らは。

どっかの金融家の賞をもらいたいために勉強してきたわけじぇねえんだよ!元々。

実は政府は、競技場を耐震補強や大規模改修した場合の試算もおこなっているんですよ。

建て替えに近い700億円程度かかることが判明した。

日本スポーツ振興センターが2010年度、久米設計に委託した調査です。

はあ?建て替えの半分以下じゃん。

誰が建て替えに近いとかコメントしてんだよ!

ザハの4分の1じゃん。

続けまくります。

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 1

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 2

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 3

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 8

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 9

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について11

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 5

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 1

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 2

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 3

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 4

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 6

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 7

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 8

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 9

新国立競技場の建設コンペををめぐる議論について、なのですが

事態は最悪の方向に進んでいますね。

「新国立競技場」暗礁、改築費巡り国・都が対立http://www.yomiuri.co.jp/olympic/2020/politics/20131028-OYT1T00703.htm

五輪 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

森喜朗元首相が25日、「とんでもない話。見積もりより高くなるなら、設計屋をやめさせてもいい」

http://sportsspecial.mainichi.jp/news/20131026ddm035050183000c.html(毎日新聞)

新国立競技場「工費が膨大」…デザインは生かす :

五輪 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

http://www.yomiuri.co.jp/olympic/2020/politics/20131023-OYT1T00938.htm?from=tw …

ザハの新国立競技場案について、

総工費の試算が3000億円に達するとして、

周辺施設を中心に規模を縮小する方針を明らかにした。

そうなんですが、そんなこと絶対不可能。

ザハが言うことを聞くわけがない!

ところが、、なんです。

設計者のザハ・ハディドは設計変更に意欲的に取り組むことを表明した。

ワシントンポスト記事(10月24日付)。

Japan scaling down planned main stadium... http://t.co/ktnQnhIMq1

ええーっ!ザハが変更を了承?!

ザハなのに!ザハが予算に合わせて変更する?

森喜朗の言うこと聞く?

槇さんの指摘を守る?

ないない、絶対ないですよ。

それじゃザハじゃないじゃん!ザハは暴れる、泣く、怒る、じゃん。

生まれつきの女王様じゃんか!

ザハはいつだって妥協しないんだよ。

だから「脱構築」なんじゃん!森善朗の言うこと聞いて建てる方向にいったら

「脱構築」じゃないじゃん、、、、それじゃ本当に「イカ構築」じゃん。

そんなのザハじゃねえよ。ザハはさあ、、

三振かホームランだろうがよ、、外野フェンスのない球場で。

ダメだよ、、当てにいったら、、、篠塚じゃないんだから、、田代だろう。

設計変更させられるなら、ヤラナイ!って言い出すと思ったがなあ。

今回、ザハが暴れきることで、オリンピックに向けて日本がどのように対応するのか、今回のオープン国際コンペ?募集から審査過程から決定過程まで、

そして、審査員はじめ選んだ連中に本当にザハの建築をヤル覚悟があるのか。

はたまた、日本のゼネコンがどこまで真剣に考えているのか。

一般大衆向けに公共建築選定建設のプロセスがワイドショーネタになって、

初めて、というか、日本国民が建築物や街並みや環境や公共投資の本質的意味や、建築家とか建築作品とかいったものの価値基準や、建築業界の裏側や、

いろんなことが、密室から表ざたになって、

ネタとしてみんなの話題になるんじゃんか。

ザハよ。妥協するな!

己のデザインでは工事費3000億でも足りないくらい俺たち国民にぶちかませ!

日本国民全員に己の建築の100年単位での社会的価値を説いてみせよ!

俺らをぐうの音も出ないくらい己のデザイン力のみで説得仕切る本気を出せ!

そうしてくれれば、初めて全力で拒否れるんだよ!

ザハ、、本当に、、イカ娘になってしまったのかも、、、

ザハが変更を了承してでも建てたいとぬかしたみたいで本当に悲しくなりました。

プリツッカー賞取ったんだからもう思い残すことないくらいに行っちまえザハさん

前回、国立競技場の設計者のことがまったく語られない不思議を説きましたが、

一方、今回の新国立競技場コンペ騒ぎで、

誰も、審査員でさへもザハの良さとは何か、、を説明しないんですよね。

今回、私がもっとも怒っていることの一つに、誰もきちんとザハをほめない。

特に選んだやつらが。

「未来に向かう新しい競技場、、」とか通りいっぺんのことしか言わない。

誰が設計したって「未来に向かう新しい競技場」に決まってんじゃんか。

それじゃ、ザハに失礼極まりなし。

磯崎新さん!ザハを褒めてあげてくださいよ、で説明してあげて!みんなに。

じゃあないとなぜこの案なのかまったくわからないまま選ばれて、

まったく理解できないまま予算が削られて、

もしかしたらザハであってザハでないもの、曲面や曲線のポリゴン数が減ったもの、かの上海万博日本館のようなものができちまいますよ。

上海万博日本館とピーター・クック

そこまでの覚悟もなく国民の金で3000億も使わせねえ。

選んだやつらにも作るやつらにも本当にバチがあたりますよ。

ということで私なりにザハとは何か、脱構築とはなにか、何がいいのか、

そこらあたりを書いてみたいと思います。

脱構築といわれてもなんのことやですよね。

構築ってつくりあげることだから、そこから脱するって作り上げないこと?

でもそれなら非構築とか反構築とかって言いそうだし、、

この「脱構築」というのは、哲学用語です。

つい最近の現代思想で一時期もっともカッコいいんじゃないか、、とブーム

にもなった、フランスのジャック・デリダという思想家が言い出しました。

ジャック・デリダ

思想的にどこまですごかったかは、なかなか推し量りがたいのですが、

ネーミングセンスというかコピーライティングの才能は凄い人ですよね。

まず、本人のお名前がすごいですもん。

ジャックときてデ・リ・ダ、ですから。

かっこいい名前要素のJ音にD音とR音がはいっていますよね。

同時代のミッシェル・フーコーには、ないですもんD音やG音やJ音が

ミッシェル・フーコー

この哲学的説明はちょっと後回しにして、まずふつうの構築。

建築の構築、建築の根本的な部分いっときましょう。

案外、これ大学の建築学科の授業でもまったく抜け落ちているんです。

だから、課題で下手するとふつうの構築の前に「脱構築」とかの本読んじゃう

生徒もいます。危険だからまず構築から入ろう。

さらに実務レベルになるとやれ許認可がどうだ、カタログがどうだ、工期がどうだ

で設計事務所の所長さんも話すヒマなしだしなので誰もこんな話しません。

ざっくりいきますが

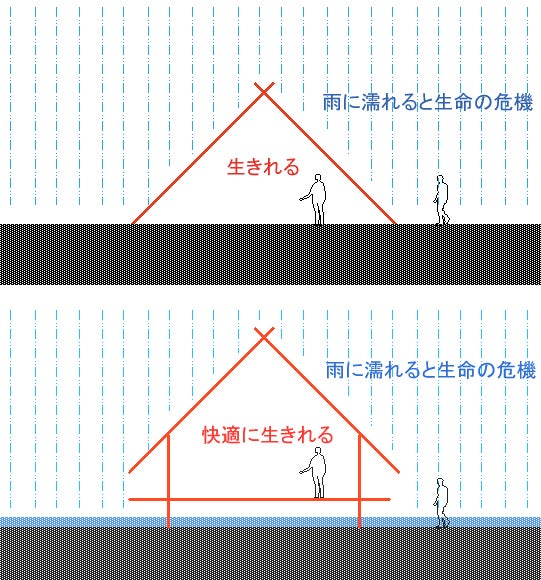

建築っていうのはそのもともと始まりはやはり、裸のサルである人間にとっての

シェルターであるわけですよ。

寒さ暑さ雨露をしのぎたい、雨に濡れるのが体温も奪われ一番危険ですから。

ですから、

建築というのはまず「中に入れるようになっている空間」を生み出すモノです。

そういった意味では横穴式の洞窟は厳密には建築ではないでしょうね。

偶然生み出された自然の造形に住んでいる状況ですから巣に近いでしょう。

(自力で崖を掘り進んだ場合には、建築的な効果も生まれてきますが、、)

そのために、覆いをつくります。

その覆いは雨がかからないようにしたい、だからどうしても傾斜させたくなる。

で、その屋根の下に出来た空間がひとまずの建築です。

これは以前ご紹介した「始原の小屋」として象徴的に描かれています。

日本でも竪穴式住居といわれるものもそうですね。

そして、次に床を地面から浮かせたくなる。

虫が来るから、雨水が流れ込むから、湿気るから、です。

ということで建築の基本形が出来上がります。

これで何千年かやってきました。

雨に濡れないようにした後は、それぞれの風土次第です。

風が吹き込まないようにとかは寒い国ではそうでしょうけど

暑い国では重要なテーマではない、もっと風を入れたい。

我が国などは、建築計画において非常にキツイ環境下でありまして

夏は熱帯と同様の高温多湿、冬は亜寒帯なみの極寒豪雪

その間は延々と長雨、台風といったように不安定、

それが季節感でもありますが、

で、ここ100年でこうなった。やっとこさ、こうなれた。

防水技術と治水の技術によって初めてなりたっているんです。

モダニズム以降の建築物は。

正直、日本の国の通津浦々までこうなったのは、

たかだか40年くらいなんじゃないですかね。

で、こうしてできた構築物の前提の上に建築のデザインがあるわけです。

正味の話

まあ、これがざっくり建築の肝です。

こっから、建築家の人たちが語る建築の話します。

ちょっとイカレて聞こえるかもしれませんが、

普通の人が語る建築の話と建築家の人が語る建築の話は、

案外どころかけっこう違うんですよ。

つづきます。

あっ、あとこの新国立競技場の応募要項も入手しましたので、

そこからもいろいろ読めてきました。

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 1

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 2

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 3

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 4

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 6

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 7

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 8

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 9

新国立競技場建設コンペをめぐる議論について 6

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 1

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 2

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 3

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 4

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 5

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 7

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 8

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 9

http://blogos.com/article/72622/

新国立競技場の件は海外でも話題になっているそうですね。

ニュースサイトBLOGOSの記事です。

・・・ジャパン・タイムズ紙 そのデザインは、建物を取り囲む明治神宮外苑の環境と調和せず、聖徳記念絵画館や、東京体育館などの他の公共建築物の存在を矮小化してしまう・・・・

・・・・ザハ・ハディド氏の設計事務所担当者は、彼らのデザインした競技場は、周辺の既存の建物と調和し、柔軟な設計は、様々な用途に使用が可能だとしている。・・・・

・・・・「ザハ・ハディドには悪いが、自転車用ヘルメットにしか見えない」

・・・・「(現国立競技場について)この時代を問わない素晴らしいデザインの建物を壊そうとしているなんて。建設されてから50年間も経つけど、あのヘルメット建築よりずっと未来的だ」

・・・・、「日本政府が、新競技場建設にいくらかかるか、ざっと見積もることすらできないとは理解に苦しむ。既に当初の2倍に膨らんでるなら、建設が始まれば、3倍以上になるなんてこともあるかも。正気とは思えない。」

まあ、順当な意見ではありますね。

でも、あの大きさについてなんですが、

独立行政法人 日本スポーツ振興センター

が作成した

「新国立競技場基本構想国際デザイン競技募集要項」を先日入手したのですが

その中の条件提示によれば

70メートルまで建てていい。

という条件が初めから出されていたようなんです。

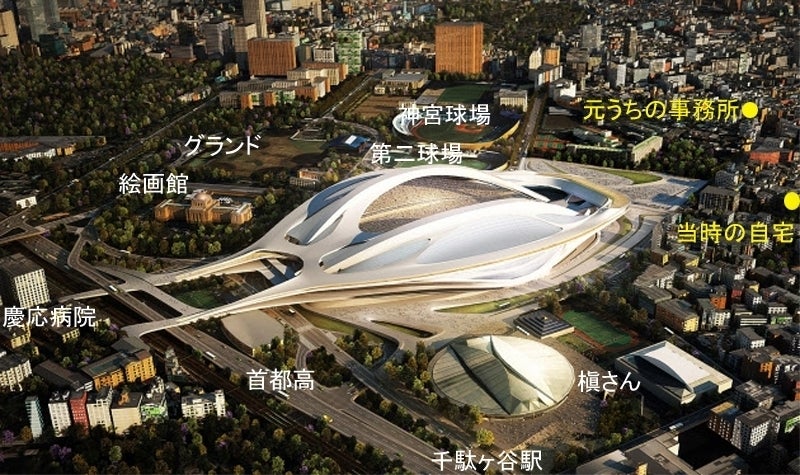

左上となりにある丸いのが東京体育館です。

千駄ヶ谷駅を降りると目の前にありますから、みなさんよく御存知でしょう。

プリツカー賞受賞者で今回の設計コンペに参加資格のあった槇文彦さんの設計です。

で、これを今回の新国立競技場設計コンペの募集要項における70メートルの規模と比較すると

こんな、感じなんですよね。

ああああ、確かに、これは、、デカイわな。

デカいのはいいか悪いかはさておき、デカ過ぎる。

圧倒的壁、そういってもいいんじゃないでしょうか。

間に少々の立木を植えたにしても間に合わない。

もっと湾岸の埋め立て地みたいなスケールが吹っ飛んでいる海浜を、背にしていればなんとかなるのかもしれませんが、

千駄ヶ谷の駅を降りて体育館までの距離を考えればオーバースケール。

賛成派にしても反対派にしても、デカイ。

それは確かでしょう。

この大きさの実感をもっとみんさんに伝える必要があるのではないか、と思います。

ザハうんぬんの前に、反対派のひとたちがやるべき犯人捜しはまず、なんでこの大きさを設定して募集要項組んだのか、誰が組んだのか、でしょうね。

で、ザハが評価された経緯についてなのですが、

「脱構築」ということでした。

で、それはフランスの哲学者、ジャック・デリダが言い出したことだと、

と同時に1980年代の中心的な言説の一部でもありました。

ミッシェル・フーコーとかボードリヤールとかリオタールとかドゥルーズ&ガタリ

とかいった人たちもその辺です。

それを総じて「ポスト構造主義」というんですが、

ここでいう「構造主義」というのは、建築の構造、骨組みとかを指しません。

哲学用語です。

参照:不良の構造について

「魁!!クロマティ高校」の哲学的考察 3

ものごとや現象の本質的な違いに、要素と要素間の関係にあるといったことを見つけて、その現象特有のパターンを「構造」と呼んだから「構造主義」なんです。

で、この構造主義が大ブレークした1960~1970年以降に登場したのが、

「ポスト構造主義」です。

ポストというのはもちろん郵便ではなくて「post(~の後に)」という接頭語です。

たとえば、ポストドクターとは博士課程修了者、

ポストシーズンといえばプロ野球とかで全工程が終わったのちのシーズンオフのこと、

ポストハーベスト農薬といえば、収穫後のジャガイモやオレンジなどに施す農薬のことです。

なので、「ポスト構造主義」というのは、

構造主義が一世を風靡したのちの見直しとか、一部修正といったところでしょうか。

反構造主義とか非構造主義ではありません。

また、続き書きますね。

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 1

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 2

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 3

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 4

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 5

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 7

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 8

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 9

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について11

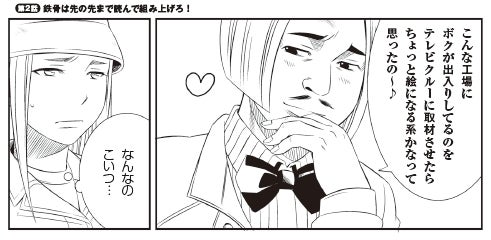

鉄骨バトルマンガプレビュー

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 7

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 1

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 2

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 3

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 4

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 5

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 6

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 8

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 9

“大きさ”以外にも欠点、逆風の新国立競技場

神宮外苑は風致地区。槇文彦氏が再考を訴える

東洋経済 2013年11月2日特大号

http://toyokeizai.net/articles/-/22805

「11月中旬ごろをメドにJSCや東京都などに対し、新国立競技場の建設計画の見直しを求める要望書を提出する」

まあ、確かに。見直しした方がいいでしょう。

ザハ・ハディドさんの設計デザインについてなのですが、

上記記事だけでなく多くの一般紙メディアでは、

建築物のカタチについて流線型とか躍動感とか、いったように

うまくその特徴というか建築の意味をとらえられていない、表現できていない。

というのも、「流線型」というのは非常に便利な言葉であって

ある種のプロダクトが多少丸くなっていれば、この数十年間ずっと流線型なんです。

他に言葉がない、初期の新幹線だって流線型だったし、

戦前のタトラだって流線型だった。

そこからして、ザハがわかっていない。

ザハの建築物がどういう意図でああなっているのか

なぜ、ザハが国立競技場の設計者としてダメなのか

もしくはじゃあなんでザハが世界的建築家としての評価を受けているのか

それは「脱構築」によるといいました。

「脱構築」というのは哲学用語で建築の言葉ではない、ということも

ジャック・デリダが「脱構築」でいったことというのは、

西洋哲学の伝統というか発展継続過程で、

哲学って自分らが思ってるほど素晴らしくないんじゃないか、

カッチリしてないんじゃないか

そんなに偉いのか、、哲学ってドヤが過ぎないか?

といった疑問というか批評をした人です。

哲学者が「あるものはこうである」と言い切ったその中に矛盾があるじゃないか

むしろ、「あるものはこうである」と言い切った瞬間に既にそうではないものを含んでいる。

そのことに気づいた前提でもっとお前ら謙虚になるべし、と言いました。

たとえば、「酒は百薬の長である」、「酒は万病の元」ともいいますよね。

呑み助が百薬の長と言い切った瞬間、飲み過ぎは体に毒だ、という認識もあっての自己正当化であるはずだ。といったようなことです。

哲学的なひとつの強い言説はその中に既に対抗概念をあらかじめ含んでいるから慎重にね!といった感じです。

その「脱構築」という言葉がブームになったときに、

上記の意味内容をバカだから取り違えたのか、

悪意で意図的に取り違えたのかわかりませんが

建築家の中でアヴァンギャルドを指向する人たちの中から、

「今までの建築の手法や構築性って権威的じゃないのか?」

「伝統的な様式っていうのはドヤが過ぎるんじゃねえの?」

「建築が機能的に構造的に整合するその中に既に矛盾があるんじゃん」

「ふつうの構築に異議申し立てをして批評したらどうよ?」

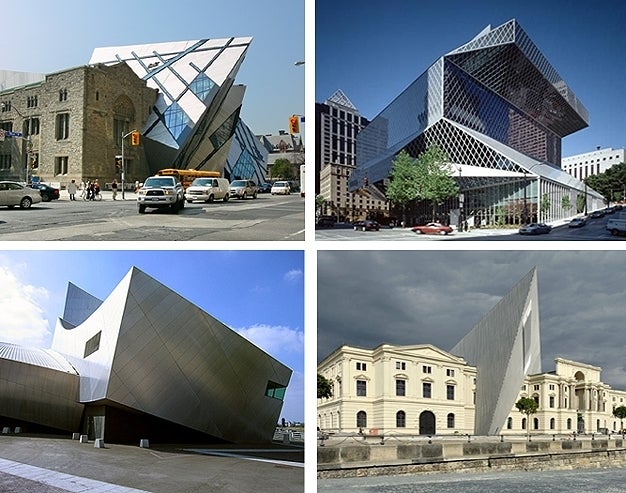

という大義名分を押し立てて、こんなのを作り始めた一派が出ました。

上、左からフランクゲーリー、ピーター・アイゼンマン、コープヒンメルブラウ

上右がコールハース、他は全部ダニエル・リベスキンド

これらはコンペの審査等により実際に建っているんですよ。

で、これらの本来ならまあふつうに建っていたであろうシチュエーションの建築物を、傾いた、壊れかけた、ねじれた建築としてデザインしてみんなをビックリさせてやろうという意図のもとに計画しています。その考えは本当に幼稚です。

脱構築というテーゼは掲げておりますが、実施の構造システムは案外見えないところに上手く仕込んであるため、倒れそうに見えますが倒れません。

あくまで表面形態的な処理により、ねじれ崩れたように錯覚させています。

できれば、まわりが普通であればあるほど、形態的な現代彫刻性が対比的に勝るので、古い街並みの中であえてこれをやることをことさら好んでいる連中です。

実際には、彼らはこれらの建築コンセプトについて、ポスト構造主義の哲学的言説を用いてもっともらしく語り我々を説得、納得させようとしますが、まともな教養があれば到底そうは受け取れない。

ビックリさせようとしているアーチスト気取りなだけと、取り合わないのが正解。

しかしながら、建築というジャンルは、敷地と施主と物件が一対一、そのときの一回性のものなので、一件の設計デザインが10万件建ったとか、100万ダウンロードとかいったことは起きません。

評価の仕組みの中に「大衆性」がない。

いわゆる売れる売れないとか、多くの人たちの支持によってチャート順位が変動するとかいった現象が起きないので、「良いものか悪いものか」とか「人気があるとかないとか」そういった第三者的な評価の軸が成り立ちにくいのです。

施主さんと一対一の了解性でもって成立するわけだから普遍性のない特殊解でもいっこうにかまわないはずなんですが、

それだけではイヤだ、もっと多くの人に褒められたいと強欲しています。

そのため、建築家という人たちはすでに大衆的評価の確立している他ジャンル、

ファッションとかアートとかそういったところに実はなびきやすい。

特にこの30年くらいは、建築学のみの独立した価値観で勝負しない傾向にあります。

そのため、特に包括的な価値観の元になっているであろう、その時代の哲学的テーマを借りて大義とする傾向が強いのです。

虎の威を借る狐ならぬ、哲学の威を借る建築なのです。

で、この人たちと同じ仲間だとされたいたのがザハです。

ザハは既存の建築の仕組みの中に、非常にアンバランスな構造とか、

速度をもった動きとか複雑な関係とか物体同士のネットワークを視覚的に

表現することで、「脱構築」をテーマとする建築家のひとりと位置づけられました。

現代の都市がもつ高速道路や鉄道ネットワーク、インフラストラクチャーや、

情報ハイウェイといったものが集積、離散するさまを動的にとらえたまま、

静止させた状態で建築するわけです。

そのことで、既存の建築物があらかじめ潜在的にもっているであろう、

見えないネットワークの構造をカタチにしてやろうといったことではないでしょうか

まあ、本来は映像でやるべきことで、建築で表現する必要のないテーマでしょう。

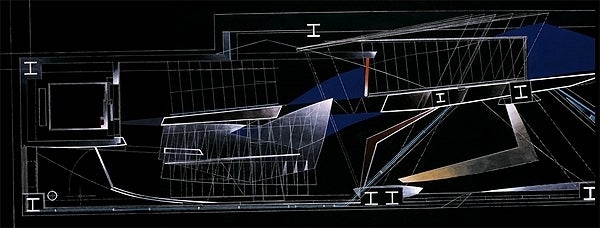

ただ、ザハは最初のころこうした断片的な物体を本当に支えなくして宙に浮かせたいと純粋に考えていたため、設計図上構造が成立しえなかったんです。

そのため、施工を担当するゼネコンが見えないところに通常の柱梁をもった構造体を、仕込もうとしましたが、ザハはそれでは建築の本来的意図がダイナシになってしまうので絶対に認めない!と突っ張っていました。

私がなぜそれを知っているかというと、私が20代のころ勤めていた設計事務所が、同時期にザハの施主さんからいくつかビル設計の依頼を受けていました関係で、ザハデザインのビルをどうにか実施に向けてアクロバットな状態のまま構造成立させるようにと、イギリスの構造家とお手伝いしていたからなんです。

どこかに当時の設計図あると思うんですが、部材の断面が鋭角だったりして

そりゃもう垂直な材も水平な材もない既製品の鋼材がほとんど使えないくらい尖んがった現代彫刻張りの建築、アンソニーカロとかの彫刻をそのまま巨大化したといった方がいいものでしたね。

今でこそ私も正気に戻りましたが、白状すると20代の当時はこのアバンギャルド全面押しでした。

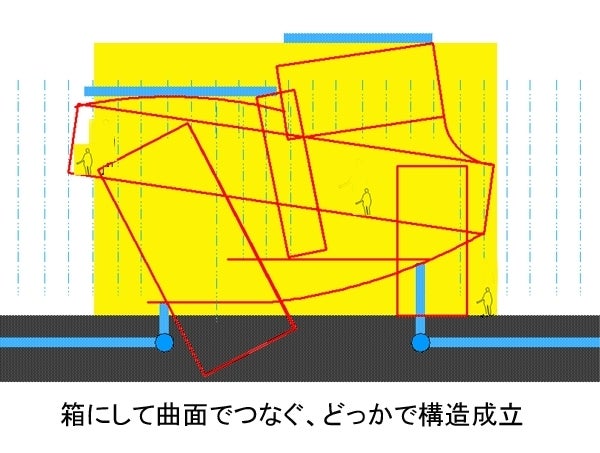

普通の構築と比較するとこうなりますか、、赤い線が構造の構成です。

オレンジの点線は外観を決定する二次部材です。

だから、めったなことでは建たないし、建てようとするとエンジニアリングにも、

構造部材にも構成する建材にも莫大なお金がかかる。

建築があらかじめ持つ整合性に隠れているであろう潜在的な動的ネットワークをあらわにするわけですから、骨組みも内臓もバラバラにしたまま再構成して、脱構築を構築をするという、、、なんだかなあ、、、

結局、建たなかった。

しかし、同じ脱構築関係の建築家の人たちは徐々に実作をモノにし始めていた。

どうする?ザハ、建たないままで終わるのか!と思われたザハでしたが、

自己のコンセプトを大きく崩さないままで実作が可能な手法にたどりついたわけです。

それは、もっと大型の建築しかやらない!です。

大型の建築物であれば、断片化した部分というのが柱や梁などの部分ではなくてモノコック化されたひとつのボリュームになるから、

構造の整合性は見ためのデザイン性と一体ではなく、視覚的には下位になり、どこかで構造が成立するからです。

なので、ある意味過剰構造状態を是認することになります。

ザハの建築は構造的には必要最小限ではなく常にオーバースペックなはずです。

だから、見積もりが予想より大きくなるわけです。

↑ザハ設計の「箱をつなげて大きく跳びださせてみました」のイタリアの美術館

ボリュームがバカでかいので構造に寄与する列柱が細く見えて存在感消える。

ザハにとってもよかったのは、工事現場にコンピューターが入ってきて解析や図面化でCAD利用が進んだことも追い風でしょう。

設計図というのは。完成予想をするのではなく「次の人に伝えるため」のものなので、デザイン画をいくら描いても建築はつくれないんです。

建築の設計図とは最終的に現場の職人さんのとこまでつなぐリレーのバトンのようなものなので、表面のカタチや完成パースからだけでは、施工はできない。

鉄骨やコンクリートの型枠の角度や半径を算出したものでないと工場で加工できないんです。

CAD化が進むまでは、複雑な形状の数値化にはものすごく手間がかかったんです。ましてや三次曲面や楕円体などといったものは定規がありませんからね。

で、今回の新国立競技場の形状を見ると、、、、

なんか全部、半径の取れない自由曲線なんだよな、、、

それに加えて、2000年以降はザハにとって有利な状況が今度は哲学のエリアで起こりました。

つづきます。

なかなか終わりません。

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 1

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 2

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 3

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 4

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 5

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 6

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 8

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 9

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について11

PR: 日本の資源 国産木材を使おう!-政府ネットTV

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 8

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 1

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 2

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 3

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 4

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 5

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 6

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 7

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 9

下記のようなニュースがありました。

<東京五輪>祭典の陰、転居迫られる「霞ケ丘アパート」住人

・・・・2020年東京五輪への期待が高まる中、東京都新宿区の都営団地「霞ケ丘アパート」に暮らす約230世帯の住民たちの思いは複雑だ。アパートは五輪のメイン会場となる国立競技場の建て替えに伴い、遅くても18年までに取り壊されるからだ。住民約370人の6割が65歳以上のお年寄りで、1964年東京五輪に続いて2度目の転居を迫られている老夫婦もいる・・・・

毎日新聞ニュース

えっ?霞ケ丘の団地も?ザハの競技場に関係あんの?

確かにだいぶ古い都営住宅だったから建て替えになるのはわかるとしても

競技場からだいぶ離れているしなあ、、と思ってたんですね。

高さがデカいっていうのは70mということで非常にバカげているけれど

建物の範囲もデカいわけ?なんで?ウソだろう?というのが実感です。

といいますのも、実は私は20代のころからずーーとこのエリア、

20年以上も神宮前暮らしだったんです。

なので、この辺とってもよく知っているんです。

すごく実感が沸くんです、この大きさヤバイですよ。

明らかにオーバースケールな施設ですよ。

上の写真で見える右上の茶色いのが日本青年館で、ここはコンサートで有名ですが旅館でもあって、うちに遊びに来てくれた友人がよく泊まっていました。

その日本青年館の左隣にあるのは明治公園ですけれど、ここでは土日にフリーマーケットが開かれていたり、ワンちゃんのコンテストが開かれていたり、お昼休みとかに休憩するOLさんやサラリーマンの方々なんかもいて非常にのんびりした雰囲気を生み出している貴重な都心のオアシスです。

また外苑西通りの道路を挟んで、ビクタースタジオとか背脂で有名なラーメンの「ホープ軒」があり、タクシー運転手さんとかが深夜に、真夏の昼間には街路樹の陰になるので、駐車休憩されたりしていましたね。

原宿、青山、千駄ヶ谷、四谷、代々木、各駅から徒歩15分くらいの中間点で、

緑も多いし、都心でもとってもノンビリしている良いところなんですよ。

競技場のトラックからは十分離れているだろうし、、と確認してみたところ

おいおいおい、

全部、なぎ倒してザハになっております。

あれーっ、サブトラックが取れないとか機能上の問題を問われているはずなのになんでこんなにデカいわけ?

上の明治公園や団地までの間でトラック3つは取れる広さじゃん?

しかも、外苑西通りに接して70mいくのかよ!

70mっていうと、大体20階建てのビルくらいなんですよ。

http://www.blue-style.com/photo/all/photo-60-80.html

近隣だと一番高いのがオラクルのビルだと思ったけど

それが外苑西通りに沿ってビシっとグルリと取り囲んでいる状態になる。

夏場の風通しとかすっげえ悪くなるんじゃないですかね。

外苑西通りって国道みたいに広くない、そんなに道路幅ないんですよ。

このこと地元の人は知ってるのかなあ

日曜日に草野球やってるグランドとか、絵画館方向から富士山も見えなくなりますよね。

慶応病院に入院したら、、窓から毎日ザハか、、、、

そもそも、外苑全体にあった広がりをもった公園的空間が、

70mの壁出現ですべてだいなしになるんじゃないですかね。

そして、夏の大イベント神宮前の花火大会とかどうなるの?

外苑前の駅からも千駄ヶ谷の駅からも、ましてや外苑西通りからは、

みんな花火は見えなくなるんじゃないかなあ

外苑エリアからは夕焼けの富士山とかも見えなくなるし、、

花火大会もなくなるんじゃないのか、、

建築に関しての続きを書こうと思ったんですが、

ちょっと改めてこの狂った規模を実感して、かなり脱力してしまいました。

たとえば

件のザハの巨大イカにおけるアジェルバイジャン街並みへの攻撃力なんですが

これくらいです。

手前のちょっとクラシカルな路地により対比的に侵略者の宇宙船っぽいザハ建築がさらにドヤっています。

チャドルを来た女性が手前を歩いているのも写真表現としては効いていますが、

それでも、この建物で最大高さで30メートルくらいだと思うんですよ。

新国立競技場という名の軟体動物はその倍以上でせまってきます。

で、70m近い巨大イカは実際にどれくらい外苑エリアの雰囲気に影響があるのかいくつか検証してみました。

すると、なんだか、残念というか、無残というか

これ、一刻も早く都民だけでなく日本中の人たちに分かってもらった方がいいと思うんですが、

完成予想図における地上数百メートルの鳥かヘリコプターか飛行船から見た「シャープで流線型で未来を感じさせる躍動感」のザハ建築といったお題目とはほど遠い結果なんです。

ザハによる 「侵略!ビフォアー&アフター」です。

フリーマーケットなんかがおこなわれている明治公園がこうなります。

つづいて外苑西通りですが、、歩道橋の高さからでも空がなくなっていますね

明治記念館側の首都高入口付近では

千駄ヶ谷駅降りてみると、、、東京体育館の背景には空も樹木もない!

現状の競技場入り口から日本青年館に向かう道路は、、なくなっちゃいますね。

以上のように、70m近い巨大な軟体動物的オブジェである新国立競技場は、

歩行者の目線からはそのごくごく一部、

でっかいお尻みたいなものが覆いかぶさってくるんですよ。

だから、アジェルバイジャンの超巨大イカ建築どころの騒ぎではないんです。

しかも、敷地いっぱいいっぱいで距離が取れないから、

アジェルバイジャン以上の巨大な、ザハのケツの圧力なんです。

これじゃ、ケツノポリスだよ、、

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 1

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 2

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 3

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 4

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 5

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 6

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 7

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 9

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 9

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 1

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 2

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 3

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 4

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 5

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 6

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 7

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 8

新国立競技場をめぐる議論についてなのですが、

ニュースでも話題になり広く全国民に周知される事態となってきました。

ザハの事務所が先日反論したそうなのですが

新国立競技場で建築事務所が反論 未来的な外観、活力与える

【ロンドン共同】2020年東京五輪のメーン会場として改築される国立競技場をデザインした英国の建築事務所の担当者が10月31日、取材に応じ、費用増大や景観破壊の批判に「議論は歓迎するが、設計のコンセプトは正しい。未来的な外観は、このエリアに活力を与える」と反論した。独創的な流線形のデザインは国際公募で昨年11月に選ばれた。著名な女性建築家、ザハ・ハディドさんが代表を務める事務所のジム・ヘベリン氏は「競技場は、景観に影響を及ぼすほどではない。近代的なスポーツの拠点となる」と主張した。

共同通信

あいかわらず、こいつらときたら、、コンセプトとか言っていますね。

で、それが正しい、、と

これに対し

新国立競技場、総工費1852億円 文科省が都に提示

2020年東京五輪の主会場となる新国立競技場 (東京都 新宿区 )について、猪瀬直樹 都知事 は8日、総工費が1852億円になると公表した。都に一部負担を求める文部科学省 が示したという。都は第三者機関をつくり、設計が妥当か精査する。

朝日新聞

http://www.asahi.com/articles/TKY201311080497.html

建設範囲大きく超過 新国立競技場デザイン

二〇二〇年東京五輪のメーン会場となる新国立競技場(東京都新宿区)の建設計画で、昨年十一月に国際コンペで採用した新競技場のデザイン案が、公募条件の建設範囲を大きく超えていたことが分かった。事業主体の日本スポーツ振興センター(JSC)は問題を把握しながら、案を採用。直後に逸脱部分の削除を決めていた。

コンペの審査は、建築家の安藤忠雄氏ら十人による審査委員会が担当。技術的に建設が可能かどうか検証するための下部組織も設置し、全四十六作品を採点したが、審査委の議事録も下部組織のメンバーも公表せず、各案への判断がどうだったか、検証不可能な状態になっている。

JSCの担当者は、公表しない理由を「公表すると、今後の意思決定の中立性が損なわれる可能性がある」と話した。安藤氏は取材に応じなかった。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2013110902000134.html

で、槇さんたちはとりあえず正攻法で攻めていますが

本日11月7日「新国立競技場に関する要望書」発起人らによってその要望書が、下村博文 文部科学大臣及び、猪瀬直樹 東京都知事に提出された。また11月8日には日本スポーツ振興センター河野一郎 理事長に提出される。

japan-architects.com

http://world-architects.blogspot.jp/2013/11/nationalstadium-news2.html

ふ~ん、、

なるほど、、

3000億円がいきなり1852億円ですか。

お安くなりましたわね、、って

3000億円から大幅に削りましたって

当初は1300億円だったわけですから4割も増えてる!

ドサクサまぎれに552億円も増えてるじゃないですか!

1300億→3000億→1852億

これって、闇金とかぼったくりバーとかのヤクザまがいの手法ですよ。

「こ、、こ国立競技場って1300億円って聞いてたんですけど、、」

「なに言うてんねん、ワシらを呼んだ時点ですでに3000億円や!」

「ええっ?」

「ワシらのコンセプトは正しいんや!」

「そ、、そこまで持ち合わせがないですよ、、、」

「なんやと!いまさら払えへんちゅうんかい!」

「、、はい、、払わないわけでは、、」

「お前、ママ指名してええ気持ちやったんちゃうんかい!」

「ですが、、、」

「まあ、ええ。ワシらも鬼やない、ほな議論しよか」

「、、話し合いですか、、」

「そうや!」

「はい、わかりました。」

「そうやのう、、お前のその素直さに免じて今回特別に4割引いたろ」

「4割?780億ですか?」

「アホ抜かせ!3000億から4割引きで1852億や!」

「それって、、552億増えてませんか、、」

「つべこべ抜かしおったら、割引もなしにするぞ!」

「ワシの顔を立てて得心せえ!猪瀬組の看板もしょってるんや!」

「いやっそれって、、4割増しでは、、」

ってこんな感じじゃないですか!

しかも、わたくしが当初から主張している

なぜザハなのか?なぜザハを選んだのか?

について

コンペの審査は、建築家の安藤忠雄氏ら十人による審査委員会が担当。技術的に建設が可能かどうか検証するための下部組織も設置し、全四十六作品を採点したが、審査委の議事録も下部組織のメンバーも公表せず、各案への判断がどうだったか、検証不可能な状態になっている。

JSCの担当者は、公表しない理由を「公表すると、今後の意思決定の中立性が損なわれる可能性がある」と話した。安藤氏は取材に応じなかった。

ということなんですが、

検証不能?議事録なきゃ、審査員がしゃべればいいじゃん。

安藤さん!それってないんじゃない?

みんなが大好きなはずの独学の世界的建築家なんじゃないの?

男の中の漢、浪速の春団治、庶民派建築家、武闘派で鳴らした

スター安藤忠雄がヒールになってきているぞ。

安藤さん!建築界の長嶋じゃなかったのか?実はナベツネだったのか?

長嶋さんならノーコメントはない、ここで絶対一発なにか言う。

猪木さんだってそう、何か装置が動かなくても大笑いできる。

丹下健三さんなら批判覚悟で絶対自分の意見を貫き通す。

黒川記章さんなら若尾文子とカプセル付きの街宣車出す。

がっかりだよ、、

ヒーロー失格だよ。

ノーコメントはダサいぜ。

さらに、

公表すると中立性が失われるって、逆だろう。

隠ぺいするから中立性が失われるんじゃんか。

完全に彼らの論旨は破たんしております。

いやあ、これはダメでしょう。

他の審査員さんたちの意見はどうなってるんだ?

正直このコンペティション無効でいいんじゃないのかなあ。

そもそも民主党のときに始まったことでしょう?

「ノーカン、ノーカン」って誰も言えないのかよ!

ということで、またまた頭にきたので

建築におけるコンペティションとそのプロセスについても解説します。

今回の新国立競技場のコンペの審査員の顔ぶれを改めて確認してみますと

http://www.nikkei.com/article/DGXNASFK2602A_W2A720C1000000/

鈴木博之・青山学院大学教授

岸井隆幸・日本大学教授、

内藤廣・東京大学名誉教授、

安岡正人・東京大学名誉教授

海外からリチャード・ロジャース

ノーマン・フォスター

作曲家の都倉俊一氏、

河野一郎・日本スポーツ振興センター理事長

応募案の実現可能性などを確認する和田章・東京工業大学名誉教授

ということだったみたいですね。

そうだったのか、、、

内藤さんも居たのか、、、

安藤忠雄さん以外の人もこれだけ居たのか、

審査委員長がノーコメントだっていうんなら

では、この中の誰かにコメントを取りにいけばいんじゃないですかね。

一般的にはなじみの薄い建築専門家の方々ですが、

浪速のガウディ安藤忠雄氏に続きまして

鈴木博之氏は高度成長期以降の建築評論の重鎮、特に80年代の日本のポストモダン建築家たちの理論的バックアップに貢献した。

岸井隆幸氏、我が国の都市交通の権威、持続可能な都市開発についての論客

内藤廣氏、日本の現代建築界の良心といわれた建築家、恣意的な形態建築を排して力学的な構造表現と伝統的景観形態を架橋する作風への評価が高い。

安岡正人氏、建築における振動や音響環境の人。

リチャード・ロジャース

ノーマン・フォスター

イギリスが生んだ構造表現主義の建築家、一時期は互いにユニットを組んで活動。

参考:

ハイテク建築四天王 1 レンゾ・ピアノ

ハイテク建築四天王 2 リチャード・ロジャース

ハイテク建築四天王 3 ノーマン・フォスター(未掲載)

ハイテク建築四天王 4 ピーター・ライス(未掲載)

小倉純二氏、サッカーのプレイヤーとしての経験が皆無でありながら日本サッカー界の重鎮にまで上り詰めた事務方の雄、ミスター渉外。

都倉俊一氏、いわずと知れた歌謡曲全盛期の作曲家、ピンクレディや山口百恵等のアイドルへの提供楽曲で著名。

河野一郎氏、日本スポーツ医学界の重鎮。JOC理事。

という顔ぶれなんですが、、、

ロジャースとフォスター以外の方々は

応募者はプリツッカー賞受賞者に限る!キリッ!

とか言ってる割には案外な人選なんじゃないでしょうか。

これじゃ、審査委員長の安藤忠雄さんの言いなりじゃないですかね。

和田先生も建築学会の会長ではありますが、、

ザハみたいな挑戦的で非合理な架構形式の分析とかはまったく不得手、

大嫌いなんじゃないかなあ。

あと、内藤先生がこの中になんで居るんだろう?

今のところ目立たないようにしているみたいですけど、、

内藤先生もザハ押したのかなあ。って非常に疑問もったんですよね。

建築界の黒ヒゲ 内藤廣 氏

えっ!内藤先生が!ザハ?っていうくらい意外なんですよ。

僕は大学4年生の頃、内藤さん講師2年目の教え子だったのですが、

内藤廣さんはバブルの頃、日本の建築家全員が脱構築のポストモダンやってた頃、きっと誰にも評価されんだろう、、と自覚したまま、ド田舎で、ほぼ持ち出しで

たった一人、まともな構築してた建築家なんです。

そして、「森山、安藤忠雄は鈴木恂さんコピーなんだよ、、」と教えてくれた。

伊勢志摩にある内藤廣氏設計の「海の博物館」

内藤先生ならきっと安藤さんに楯突くくらいの気概を見せると思うんですけどね。

今は白ヒゲの 内藤廣 氏

マスコミ関係者の方々は、なので、この件で事の経緯を明らかにするには

安藤さんがノーコメントなら、

ここはぜひ内藤廣先生にコメント取りに行ってくださいよ。

あの人なら逃げないと思いますよ。

とりあえず董卓軍の中にいる曹操だと思いたいですが、、

つづく

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 1

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 2

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 3

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 4

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 5

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 6

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 7

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 8

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について11

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について10

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 1

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 2

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 3

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 4

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 5

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 6

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 7

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 8

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 9

次のようなニュース

新国立競技場、年度内に着手 補正に230億円見通し

財務省 は、2020年東京五輪の主会場となる新たな国立競技場 (東京都 新宿区 )建設の予算を、12月中にまとめる今年度補正予算 案に盛り込む方針を固めた。予算額は約230億円になる見通し。新競技場の建設準備が今年度から本格化することになる。・・・・

・・・・建設費は当初1300億円を予定していたが、約1850億円に膨らむ見通しとなった。

朝日新聞

http://www.asahi.com/articles/TKY201311090617.html

独法ビル 便乗移転 新国立競技場 膨らむ事業費

国立競技場(東京都新宿区)を運営する文部科学省所管の独立行政法人・日本スポーツ振興センター(JSC)が、2020年東京五輪・パラリンピック大会の主会場となる新国立競技場の整備事業とは別の予算で、隣接する事務所ビルの移転、建て替えを計画している。

・・・・現在のビルは一九九三年完成で、まだ築二十年。使えるビルを新競技場の建設に伴って税金で移転、建て替えることになる。

・・・・新競技場の事業費の試算にはJSCなどの移転建て替え費用は含まれていないため、さらに費用がかかることになる。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2013111002000117.html

おいおいおい、なに焦ってんだ。

ちょっと待て!って。

焦りすぎじゃないですかね。

なんか、一気にもっていこうとしてるようですが、見直しでしょ?

もしかして先日の猪瀬知事の発表でなにかを見直したとでも

思ってるんでしょうか。

発表により552億増えているんだよ、当初予算よりも。

そこにさらに載せるつもりなのか、、、

う~ん、不思議だ。

そんなに簡単に計画が通るのか、、

私の知っている限りにおいて、外苑周辺の土地はですね。

明治神宮の意向が強いはずなんですよ。

そんなにほいほい東京都知事風情でどうこうならないはずの土地なんだがなあ。

そもそも、神宮外苑は元々徳川家康の譜代大名だった青山忠成氏の江戸屋敷

そして明治政府の接収されたかなんかして、青山練兵場

明治天皇崩御により明治神宮の造営に合わせて外苑となった。

その外苑内に設けられた競技場として明治神宮外苑競技場となり

GHQに接収されたのち、明治神宮の所有から昭和31年に文部省に譲渡

前回のオリンピックのとき

絵画館前を子供プールに開放(昭和34年頃)

という流れなのですが、その後の2003年からの神宮外苑再開発計画においても隠然たる影響力を明治神宮とその宮司である外山勝志さんがもっているはずなんですけどね。

その辺りへの説明責任とかは果たされているんでしょうか。

でなければ、実は明治神宮も外山氏も今回の建て替え計画を積極的に推し進めているか、なんです。

はてさて、どちらなんでしょうね。

大手新聞社の方、特に今回積極的に良記事書かれている東京新聞さん。

一度、明治神宮に取材に行かれてはいかがでしょうか

それはさておき、一般的な建築コンペに関する解説でした。

建築コンペっていうと、きっとみなさんは、

何百億、何千億円かける公共工事なのだから、、

多くのまだ見ぬ次世代の建築家が建築の設計書を作成して、

それが数百案も集まってしまって、

その内容をさまざまな側面から検討分析批評して

どこから見ても立派な審査員の先生方がうんうんうなって、

どの案がいいか悪いか喧々諤々、ああでもないこうでもない

少なくとも3昼夜くらいは徹夜で議論白熱して、ある案を推す人とそうでない人と

最後は掴み合い、取っ組み合いの喧嘩くらいにはなってしまって、

収拾つかなくなったあげくに、

審査委員長の英断、判断、皆を納得させるその判断基準、価値観でもって

最終結論が出ている、、

そう思いたいですよね。

そう、わたくしもそう思いたい、きっとそうであってほしい。

そのためには、審査員全員がある一定の評価の軸をもたなくては、

ならないんです。

なぜかというと

言葉では「良い建築」、「優れた提案」、「日本の未来」といくらでもいえるんですが

たとえば、

良い建築というのは、このケースどういうものをいうのか

優れた提案というのは、今回はどういったところで判断するのか

未来に向かっては、現時点でどのような未来を想定するのか

が具体的にわかっていないと審査できないですよね。

これが料理の鉄人なら、

絶対に岸朝子さんとか服部幸應さんじゃなくても

料理のことが分からないタレント審査員でも、よほどの味音痴じゃなければ

「美味しいかどうか」は、味覚、嗅覚、視覚と

原始的感覚の5感の中で即答できる。

それに万が一、専門家にのみ評価が高く、普通の人が食べたら高くてマズイ料理だとしても、そんな料理人の店に2度と行かなきゃいい。そのうちツブれる。

そこに、調理方法だとか、素材の加工方法、料理人の腕、

希少性といったものの解説と解釈が、

「本物の醸造しょうゆです!」とか

「これはあり得ない食材ですよ~」とか

「切り方も焼き方も申し分ない!絶妙です」

と補完することになる。

ところが、建築の場合。

そうはいかない。

五感が働かない。

働いても視覚だけ、見た目だけ、あとは難しそうな線と数字の乱舞。

解説を聞いても

環境に配慮した形態的な操作が周辺のアクティビティを喚起し、、、

祝祭性とシンボリズムが未来の躍動感を呼び覚まし、、、、

とか、

ちょっとした下手くそなポエム

首都圏に建つ高層マンションの分譲広告と大差ない講評の内容。

そんなポエム、自動占いと同じようにどんな形状にも機能にもあてはまる。

「今度の新型レクサスは環境に配慮、アクティビティを呼び覚ます。」

「次のiPhonは祝祭性とシンボリズムを備えた!」

とか、

広告代理店の新人なみのコピー、

いやそれ以前の広告専門学校の生徒の課題なみ

審査講評にコピーはいらない、解説をくれ!

ところが、解説は不要だという。公平性が失われるから。

人を舐めてますよね。

ただですね、コンペの審査は大変なんですよ。

私は公共から民間までさまざまなコンペの裏方を務めた経験からいって、

いきなり審査に入るのは難しいんです。

そのため、わたくしがかかわったコンペティションでは大概において、

特に建築専門家ではない方々にも判断していただく基準として、

審査員とも応募者とも厳正に無関係な建築有識者による「タタキ台」を

事前作成しておくことをしていました。

どういうことかというと、

要望条件を機械的に最適化して積み重ねていった場合にはこうなりますよ、

という検討をしておく。

そこには創造性はないが機能的な破たん法的な違法性がない状態を全員把握する。

また、その中で整合しない要望かどうかも事前チェックしておく。

そのうえで、成り立つように募集要項にフィードバックして修正していく。

計画するうえで必要な情報に洩れがないかもその間に確認する。

その段階で、建築専門家ではない審査員の方々には審査のポイントを解説しておく

だから、すっげえ面倒、実際に設計作業しないといけないから時間もかかるし、

それだけの能力が必要。

その「タタキ台」はいってみりゃ、「噛ませ犬」みたいなものだから、

本当に日本の建築界を真面目に考えることのできる真摯で堅実な作業でなくてはならない。

野球でいえばさまざまな球種を自在に打ちやすい球として放れるバッティング投手みたいな裏方作業でなくてはいけない。

専門家以外の人にもストライクゾーンを周知したうえで、専門家がコースギリギリとか変化球のキレなんかを見抜くのが役目。

事前検証と審査基準の明確化

それちゃんとやっていたのかな、、、

その辺り誰も指摘しなかったのかな、、、

企画したシンクタンクか代理店かしらんが、

そういった配慮をしていなかったんじゃないのかな、、、

イメージパースだけで部屋を売ろうとするマンションデベロッパー専門の

代理店を呼んじゃったのかなあ。

リチャード・ロジャースが来るから、ノーマン・フォスターが来るから、著名だから抑え込めばいい。

そんな面倒かけなくても、もしオリンピックが決まったら、実施設計会社とゼネコンでなんとかするからいいんだ。

そう、丸め込まれちゃったかな、、、

そういう意味でも行政にも官僚内部にも一級建築士が必要なんですが、

しかも確実堅実な人が。

マスコミによる官僚悪キャンペーンで世の中の人たちは、

自分たちの命運を握る

ガバメント側のことをステレオタイプに揶揄、

もしくは嘲笑して溜飲を下げがちですが、

国土交通省にも文部科学省にもそういう気概のある

建築のもののふもけっこう居るはずなんですよ。

続きは11で

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 1

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 2

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 3

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 4

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 5

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 6

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 7

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 8

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 9

PR: スマホのパケット代が月額980円!?

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について11

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 1

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 2

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 3

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 4

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 5

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 6

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 7

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 8

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 9

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について10

国立競技場の建て替え問題ですが

先日、このような記事を見ました。

ニューズウィーク日本版

新国立競技場が神宮の森を破壊する

東京に住む外国人によるリレーコラム

レジス・アルノー

一部抜粋しますと

『新国立競技場が神宮の森を破壊する。1964年の東京オリンピックほど、開催都市に影響を与えたオリンピックは少ない。今の東京の姿は基本的に、あの頃につくられた。・・・・空襲で焼け野原になった東京は不死鳥のごとくよみがえろうとしていた。・・・・東京はバブルから何も学ばなかったのか。この建築計画は、日本のメディアの沈黙の中で承認された。計画に疑問を呈する勇気があったのは、槇文彦ほか数人の建築家だけだ。・・・・京都工芸繊維大学の松隈洋教授(近代建築史)は、新競技場についてこう書いている。「開かれた議論を尽くし、先人たちが築いた景観を次の世代に手渡すための、景観の民主主義はこの国では成立しないのか」・・・日本の進むべき道を知りたいなら、京都の古い通りを歩いてみるといい。・・・・・世界を驚かせるのは、東京ではなく京都だ。・・・・・

・・・・・アルベール・カミュは、57年のノーベル文学賞受賞演説でこう語った。「どの世代も、自分たちは世界をつくり直すことに身をささげていると信じているだろう。だが私の世代は、自分たちがつくり直すことはないと知っている。私の世代に課せられた任務はもっと大きなものだ。それは世界の解体を防ぐことにある」 これこそが、現代の東京人に課された義務ではないかと私は思う。』

Regis Arnaud レジス・アルノー1971年生

フランス生まれ。仏フィガロ紙記者、在日フランス商工会議所機関誌フランス・ジャポン・エコー編集長を務めるかたわら、演劇の企画なども行う。

http://www.newsweekjapan.jp/column/tokyoeye/2013/11/post-755.php

現在の東京の都市の骨格についての歴史、現在起きている議論の中心について、そして海外から見た日本の魅力、最後にアルベール・カミュの言葉でしめくくられた文章のここかしこにアルノー氏の日本への愛があふれると同時に、本当に真心のこもったご意見と思います。

また、日本文化の研究家で名著「犬と鬼」などで知られるアレックス・カーさんが

「何でもない」風景を守ることの難しさ

日経BPネット2013年11月13日

こちらも一部抜粋しますと

私の師匠である白洲正子さん――8年くらい前に亡くなってしまいましたが、彼女の東京玉川にある自宅に、こんな短冊が飾ってありました。「犬馬難、鬼魅易」――これは、絵を描くときに、犬や馬のように自分の身近な存在は描きがたく、グロテスクで想像の産物である鬼は描きやすいということ。・・・・

・・・・・想像にまかせて巨大でグロテスクな建築物を造るのはたやすいこと。本当に守らなければいけないものは身近にある、何でもない景観なのではないか。この言葉は、日本の景観を考える上で重要な言葉なのではないかと思っています。』

2013年11月13日

http://www.nikkeibp.co.jp/article/column/20131112/373377/

アレックスさんはただ単に理想を語るのではなく、実際に日本の小さな寒村や離島に残る生活資源の活性化、再活用による景観維持に取り組まれています。

実際に私はその島に訪問して見学していますが、素晴らしい取り組みでした。

長崎の五島列島の小値賀島にて①

長崎の五島列島の小値賀島にて②

上記お二人のご意見など、日本の建築文化の現状を見るにみかねてのものだと推察します。

なぜ、このようになってしまったのか、

図らずもお二人のご意見が一致していますが、高度成長期に生じた日本の土木建築における進歩主義が、時代や環境および経済要因の変遷により以前は適正であった状態から、不適正な状況になってしまった。

そのことを認めようとしない態度、といってもいいでしょう。

公共事業そのものが悪いわけではありません。

以前から私が主張していますように、土木・建築業は災害から人々の生活を守り、雇用や交通、流通を含め国民生活を一定の水準に保つ国防産業なので、

絶対に必要です。

そこに取り組む人々のマインドがズレてしまっているのです。

特に建築家が。

私が考えるに、現在の日本の建築家が陥っているのは

「オリジナル幻想」と「作品主義」です。

ただ、彼らが生まれつき建築家なわけでも、

はじめから幻想を抱いていたわけではありません。

みな、高校、大学、専門学校などの学校で建築を学び、建築家になっている。

「俺は違う!」と否定する向きもあろうかと思いますが、

統計的にいって建築家になっている人は

元々は理数系のもやしっ子、草食系のメガネッ子がほとんどでしょう。

算数とか理科が得意な人たちで、受験でも理数系クラスに属していたような人たちがほとんどです。

だから、高校で日本史とか世界史を履修してなかったり、政治経済や倫理社会の教科書も持っていなかったり、書道や音楽、美術も選択してなかったり。

なので、本来は芸術とか社会やコミュニケーションとかは苦手系の人が多い。

むしろ、独りの世界を伸ばす、落ち着いて考える、公式を覚えて分析するのが得意な人たちなんです。

つまりは、正解を導き出すのが彼らの天性の能力です。

なので、この場合における「正解が何か」が明確でないと連中は迷うんです。

機械学科なら最新のロボット工学とか内燃機関の研究とか、化学科ならあらたな分子化合物や最近では遺伝子の分野とか薬品開発、最新の研究を競い合っています。

建築学科にも構造強度とか材料組成とかそうした分析工学のジャンルはありますが、基本、建築は自動車や飛行機などのプロダクトと違って最先端の科学では作られていない。むしろ枯れた技術の応用や統合がメインです。

そのとき、他の工学系と違って建築学科には明確な最先端とか新規の発明といったものがない。

なにが時代の中で正解なのか科学、工学的に見出しにくい。

なにが評価につながるのかもはっきりしない。

そこに建築作品の発表というエントリーゲートが開いていたというわけなんです。

そこを通じるとコツコツ真面目に研究やるよりも、

キャリア的にショートカットが可能にになるんじゃなかろうか、、

とみな錯覚しているのです。

なにか自己表現とか自己実現とかの可能性があるような気がしてきた。

雑誌にアーチストのように取り上げてもらってる先輩がいた。

芸術家のひとつとして認められてみたい。

そう思うのも無理もありません。みな青春ノイローゼなのだから。

一方、理数系ですから、あいかわらず公式と正解が好きなので、

その瞬間の建築雑誌の最新作品を正解とみてしまう、

そこに使われている手法を公式とみてしまう癖がついています。

これが作品主義です。

入学のはじめから作品づくりを目指すような人は稀で、

教育を受けているうちに作品づくりが正解と思い込んでいるだけなのです。

だから、ある時期のある雑誌を見返してみればわかるのですが、

70年代は何々風、80年代は何々風、と一定の期間に流行ったデザインにおける決まった型の中にとどまっています。

築後数十年はその建物は残っていくローン支払いも続いてにもかかわらず、

ほんの数年間の瞬間風速のデザイン流行に乗らなくてはならない。

そうしなければ、置いていかれる!そんな強迫観念にとらわれている。

そして、有名建築家においても建築作品の発表の中に、

科学系の論文であれば当たり前の、先行研究の記述が抜け落ちています。

建築作品の発表において、例えばどこの建築の誰の何を参考にしたかは伏せられています。

己の才能だけで創作したものだとふるまう、それがオリジナル幻想です。

つまり、あらゆる創作物には先人の知恵や解釈があって、そこに何を付加できるか、、なのですが、

建築メディアにおいては作者自らそのことを隠すので、新たに勉強する人が体系的にさかのぼれないんですね。

しかも、そこには評価だけでなく、経済的裏付けもあるので困ったものなんです。

建築家の仕事は建てたい人と一対一であって、

一般社会から依頼があって初めて仕事になるといいましたが、

そうでもないケースもあります。

図にしますと、建築家経済市場はたぶんこんな感じになっていると思うんです。

ある仕事で、施主の人の希望にあった需要、

偶然であれ紹介であれ、建築に携わっていない業界外部の方から、

専門家のその得意とする能力や実績に応じて依頼が発生する

このように建築家に依頼が来るかたち、

建築家の外から仕事が来ますからこれを外部建築市場とでも呼びましょうか

これに対し、内部建築市場といえるケースが存在します。

それが、公共工事におけるコンペティションなのです。

依頼者は公共ですから国や地方自治体ということになりますが、

実際にはまわりまわって税金ですので国民全体です。

しかしながら、受託者を決めるのはコンペの審査員です。

受託する側からすると、直接外部の施主ではなく、

同業他社ということになります。

そのため、間接的な審査員のデザイン需要、意向を汲むことになるため

これを内部建築市場と呼びます。

で、あるなら審査員の趣向に合わせるということは、設計者としての経済原則的には合理性があるということになり、

同業者の趣向に合わせて設計デザインしていかざるを得ないということなんですね。

一方、審査員の側も常に常に審査する側ではありません。

前回は自分が審査する側にいたけれども、次回は自分が応募者になることもある。

であるなら、今回の審査過程にもある程度の自己利益的判断、もしくは判断における自己表現といったものも出てこざるを得ないというのが人情でしょう。

もしかしたら、自分のお師匠格、先輩、友人などが応募しているかもしれない。

と同時に、次回は自分が相手から審査を受ける可能性があるわけですから、

あまり辛辣なことや、まったく箸にも棒にかからなかった的な審査はしたくない。

もちろん、審査そのもには厳正におこなうことで、不正や談合はおこらないと思うのですが、自分の好きなタイプのデザインや、自分が今後こっちの方向に進んでいってほしいと思う思想なんかは当然反映すると考えられます。

結果、ある種の流行性に乗らざるをえなくなりがち、、、

それは建築業界内だけの流行であるから不思議な結果が出るんです。

内部市場外部市場というのは、元々労働経済学の分野の言葉なんですけどね。

改変して流用してみました。

参考:

仮面ライダーの悪の組織にみる経済的考察 1

仮面ライダーの悪の組織にみる経済的考察 2

そこらあたりを、ドライに受け止めて成功した建築家にフランスのジャン・ヌーベルという人がいます。

彼は何かのインタビューで答えていましたが、

コンペティションにおいて審査員の構成メンバーを確認したら、その人たちが選ぶであろう建築家、審査員の派閥に属しているであろう建築家、それらに表現を極力似せた案を作成するんだ、と。

その結果一次審査を通過し二次審査で審査員に顔合わせたら、○○さんかと思ったけどなんだヌーベルか?となっても、

そうやって一次審査を数度通過しつづければ、

顔見知りも増えていき最終審査に残りやすくなるんだ。

そんなことを発言していました。

僕はこのコメントを読んだとき、

名を成し功も遂げたんだから隠しておけばいい、黙っておけばいいことを、

何か思うところがあったのだと思いますが、

ここまで言っちゃうのか、、この人も男の中の男だなと思いました。

そういう意味では、審査する側も「こういうのを選んだ俺ってどうよ!」という気持ちは常にあるものなのです。

特に磯崎新さんはそういう傾向が強く、他の審査員が認めていない、まだまだ経験の浅い建築家であっても、堂々と案で推すことで有名な人です。審査員としての力量も示していくタイプでした。

話をザハの案に戻すと

ザハが脱構築からうまく離脱して実作をものにするようになったのにはもう一つ鍵があって、流体形状を採用したことにあります。

ザハが自分の作風を崩さないでより実現性の高い形状で運動の軌跡やネットワーク化された未来を表現するものとして、

プロダクトデザインの手法を流用したわけです。

実はザハよりももっと前にそこに気づいていた人たちがいました。

パッと見、どっちもザハじゃないの?

って見えますが

左がフューチャーシステムズ、右がニール・ディナーリという建築家です。

フューチャーシステムズの方が30年くらい前、ニール・ディナーリが20年くらい前です。

ここから後は早く作ったもん勝ちみたいになって、

90年代後半からは建築デザインの最先端は、このプロダクト風味の流体形状がブームとなります。

最終的に現在この流体形状陣地をザハ・ハディドが獲ったことになっています。

それでも、最初のころは小さなパビリオンとかでしか実現できませんでした。

小規模の構造物であれば、平屋くらいまでなら構造がなんとかなるからです。

また、三次曲面とするためにグラスファイバーとかFRPのモノコック造船技術で出来上がっています。

この三次元形状の作り方が非常に問題というかやっかいなんですが

12に続けないと終わらないですね。

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 1

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 2

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 3

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 4

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 5

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 6

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 7

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 8

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 9

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について10

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について12

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 1

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 2

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 3

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 4

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 5

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 6

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 7

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 8

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 9

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について10

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について11

新国立競技場のコンペをめぐる議論なのですが、

日本人は生真面目なので、

国際コンペで1位になったにもかかわらず見直ししていいのか、、

といった意見もあるようなんですが、

全然いいんです!

むしろ建築家同士の間での業界事情で決まった提案が、社会要請や環境から受け取る人々の感性から、まったく乖離してしまっている場合に、市民や関係者の間で再検討された結果、

コンペ案を却下して見直すのが世界的トレンドなんです。

今回の新国立競技場問題について、

建築家として最初に問題提起された槇文彦さんのニュースがありました。

グラウンド・ゼロにビル完成

建築家の槇文彦さん設計9・11同時多発テロで崩壊したニューヨークの世界貿易センター(WTC)ビル跡地「グラウンド・ゼロ」で事件後初めて、ビルが完成した。日本人建築家の槇文彦さん(85)が設計した「4WTC」。13日の式典で、槇さんは「歴史的な日であり、建築家として幸せ」と語った。

72階建て、高さ298メートルの4WTCは、跡地に建てられる複数のビルの一つで、追悼施設のメモリアルパークに面している。オフィスのほか、市庁舎や地元港湾局が入居する予定で、式典にはマイケル・ブルームバーグ市長も参加した。

朝日新聞 11月14日http://www.asahi.com/articles/TKY201311140033.html

それについて、一部ではザハさんに反対する槇さんもデカい建物やってんじゃねえか、、

とか言ったやっかみもあったようなんですが、

実はこのビルは当初の国際コンペによる一位採用案が全然ダメだったため、

提案却下、見直しになった結果選ばれた設計案のひとつなんです。

その、コンペで1位になった案は、

案の定、脱構築主義を掲げるダニエル・リベスキンドでした。

ダニエル案もこの写真で見る遠目のプロポーションは自由の女神のシルエットを意識したものでなかなかなんです。

しかしながら、全体構成とか断面形状とか

近い目での外観とか、ああ

人の目線でみたときの雰囲気とか、あああ

ほんと、辛抱きかなかったんですかねえ、

ヒャッハーと、自己表現に走りました。

この場所がどういう場所であったかは、

世界中のみなさんの記憶に新しいところです。

おおぜい、人も亡くなっているのに

911の事故現場のまさにその場所で、

脱構築とか自称新しい空間の秩序とかいうグチャグチャのボリュームとかやって

それを選んだ審査員も審査員なんですが、

もう、ダニエル・リベスキンドは建築家としてだけじゃなく、

人としてどうかと思いました。

ダニエルは、もう一度ギャラリーで模型とかドローイングだけやってる

アンビルドに戻してあげたほうが本人のためにもいいと思います。

ダニエル・リベスキンドが現実の仕事できるように手を貸ししたのも確か、

磯崎さんじゃなかったかなあ。

結果、1位案でしたが開発者や地元の団体の意見により却下。

一応、大人の対応として警備や保安上の管理が難しいという理由にしてダニエル案を修正、

再度設計者を選び直し、その結果6本の高層ビルを再設計、その中のワールドトレードセンター4が槇さんの設計によるものなのです。

そもそも、元のワールドトレードセンターは富山県からの日系移民の建築家

ミノル・ヤマサキの手になるものだったんですけどね。

私はミノル・ヤマサキの伝記を昔読んだことがありますが、自由の国アメリカといえども日系二世で、建築家としてあそこまでの仕事をこなすには相当の苦労と努力の末なのです。

正直、槇さんデザインのビルは未来的でもないし、新たな空間秩序を示すとか、都市の流動性を表現とか、大げさな理論はありません。

また、俺が!俺が!俺が!WTC4を設計デザインしたんだぞ!とかそんな声高なメッセージもない。

ニューヨークのスカイスクレーパーの列のなかにひっそりと実に淡々と出来上がったものであります。

そういった感慨も含めて、6本のビルのうち槇文彦さんが手がけたものの一つが、マンハッタンに再度立ち上がったことは日本人としても、もっと誇らしい気持ちになっていいでしょう。

しかし、そのような騒ぎはない。ドヤはない。

そもそも、建築家が己の作品を自画自賛するほどみっともないことはないんです。

式典に出席した槙さんは、テロ犠牲者を悼む記念公園を見渡せるロビーで、「ニューヨークにとって大事な建物。ここに来て、同時テロを思い出してほしい」と話したそうです。

さて、こんな話もあります。

また、スイスのバーゼルでもこの建物の建て替えコンペがあり

ザハがコンペで下記の案で一位を獲得したのですが

市民の60%をも超える反対により、

ザハ案は却下されコンペ無効になっています。

2007年には新しいつもりのデザインだったんでしょうが、

上記のような半透明パネルを有機的につないだデザインの店舗なんかは

上海とか、東京なら渋谷あたりに既に建ってて消費されてます。

というところで、なんかダニエルのこと考えてると、

ジワーンっと頭に来たので続きはまたあとで加筆します。

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 1

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 2

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 3

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 4

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 5

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 6

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 7

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 8

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 9

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について10

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について11

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について13

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 1

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 2

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 3

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 4

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 5

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 6

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 7

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 8

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 9

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について10

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について11

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について12

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について13

いやあ、参りました。

新国立競技場:英の建築家2人 デザイン審査会議を欠席

2020年東京五輪のメイン会場になる新国立競技場(東京都新宿区)のデザインに関し、昨年開かれた国際コンクールの審査員だった英国の著名建築家2人が2回あった審査会議をいずれも欠席していたことが関係者への取材でわかった。

・・・・「審査内容は非公開」として詳細を明らかにしておらず、十分な議論が行われたか疑問の声が上がっている。・・・・

2次審査に残った作品の構造設計を担当した建築家の渡辺邦夫氏は

「・・・・根本的なルール無視で、結果は無効になるはずだ」と話している。・・・・

毎日新聞 2013年11月20日

http://mainichi.jp/sports/news/20131120k0000m040113000c.html

というニュースです。

予想外というか、なんというか、このコンペ

ちょっと、常識の斜め上を爆走っている。

コンペを偽装かよ!

プリツッカー賞とかなんとか言っていた割には、

それに見合う審査員はいなかったのか、、

大手ホテルで問題になっていた食品偽装問題

ブラックタイガーを車海老と言ってました。

ロブスターを伊勢海老と書いてしまった。

バナメイエビを芝海老と呼んでいた。

どうせ客には区別つきませんから。

というものですが、まあそれでもまだエビがはいっていたんだからまだまし。

今回のコンペ事件での現実はいってみれば、

メニューに書いてあるエビがそもそも入っていなかった。

おせち料理10品目のうちに伊勢海老と車海老が入ってない。

数年前世間を騒がせたバードカフェ事件を想い出してしまいました。

今回の審査員には

「ノーマン・フォスターとリチャード・ロジャースが入っています。」

↓

現実は

「入っていなくてもフォスター&ロジャースの風味がつけてあります。」

完全にクロかよ、、、

すげえな。完全に舐めてやがる、こいつら。

そりゃ審査過程は言えんわなあ、居ねえんだから。

ああ、丹下健三さんが生きていたらなあ、黒川記章さんも生きていたらなあ、

清家清さんも生きていたらなあ、菊竹清訓さんも生きていたらなあ、

芦原義信さんも大高正人さんとか、戦中派の大人の感性をもつ諸先生方なら

誰かが!烈火のごとく怒りの鉄槌を下すんじゃないだろうか。

誰か上からガツンっと叱れる人、いないのかよっていうのが率直な気持ちです。

みんなの脱力感がはんぱないため、

なんか、

フォスター&ロジャースの匂いが添加してあるんだから、

コンペ風味で我慢すればいいじゃん。

と合理化してしまいそうな勢いなんですが、

100均のポテトチップスとかじゃないんだから風味だけではなあ。

それで御代が3000億円はないでしょう。

で、面積を2割削減するという。

これもよくわからない。

元の案でさへ、機能不足があったと聞く。

スポーツ運営側から出ているサブトラックが取れていない問題。

本当よくわからないんですが、

たとえば、今は築50年の大正ロマンの古い家があるとして

結婚を期に二世帯住宅を建てたいと言われ設計してて、

おばあちゃんの部屋が必要と言われていたのに

出来あがった設計案におばあちゃんの部屋はない。

でも注文時の1300万円が見積もりはヘルメット風にしたので3000万円。

高いと言ったら、廊下とか削ってヘルメットなままで1800万円。

あいかわらずおばあちゃんの部屋はない。

庭をつぶしてプレファブ建てる分が割り増しです。

なんのための新築なんだ、、というような話なんじゃないんですかね。

で、もうしょうがないのでサブトラック本当に取れないのか

検討してみたんです。

小一時間、じっと敷地を眺めていたんですが

すると

いまの国立競技場のままでもとれなくはない。

とれるじゃん、サブトラック、ここに!

外苑西通りがそのままだとちょっとキツイので、少し西にズラシましたが、

しかも、現状の競技フィールドと連続させることも出来そうなんですよ。

これ、運営上も上手くないですかね。

で、国立競技場の構造を見ていたんですが、

といっても国立競技場は表も裏も骨組みがむき出し、

構造体そのままですからわかりやすいんです。

そして、こういった大型の建物というのはどこかで継ぎ目があるんですけど

全体のすりばちリング状のカタチが扇型に分けてあるようなんですね。

であれば、次のようなプロセスで

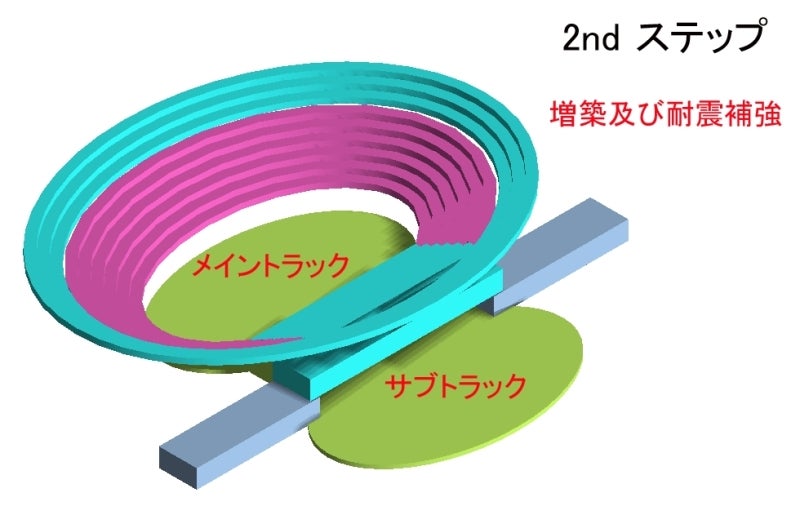

耐震改修と収容力UP、そしてサブトラックの併設が図れる可能性があります。

フィールド面をひょうたん型に連続させる。

こうすれば、競技スポーツのプログラムとか運営的にもよくないですかね。

練習風景も見れますし、トラック競技とフィールド競技もスムーズに使えたり。

そのうえで、減築部分と観客席部分を増築するわけです。

選手の入り口ゲートもこのサブトラックとメイントラックの継ぎ目の

ところで劇的に演出可能じゃないでしょうか

そうすれば、現国立競技場の構造の7割を活かしながら、

画期的に改修できると思うんですね。

予算も計算中ですが計画予算の半分くらいになりそうですし、

工期が大幅に短縮できるどころか、

来年もたぶんオリンピックまでずっとJリーグで使える。

これは、今日本建築界でもっとも重要な人物青木茂先生が提唱する、

リフォームではなくリファインという手法です。

オリンピック後も、サブトラックが陸上競技の練習とか絵画館前の草野球場のように草サッカーの競技場とかに出来る。

あと、運営収入のことが取りざたされてるJSCスポーツ振興センターならぬ、JJC日本ジャニーズ振興センターとしてコンサートのことばっかり心配しているようなのですが、幕で屋根かけてしまえばどうなんでしょうかね。

もうちょっと検証してみて、このシリーズはそろそろ終わりにしようと思います。

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 1

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 2

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 3

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 4

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 5

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 6

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 7

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 8

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 9

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について10

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について11

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について12

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について13

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について14

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 1

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 2

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 3

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 4

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 5

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 6

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 7

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 8

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 9

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について10

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について11

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について12

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について13

今日のTwitterのTLに数多く流れていたのが

東京五輪メイン会場「新国立競技場」何をもめてるの?

と題して以下の記事

2020年の東京五輪でメイン会場となる予定の新国立競技場ですが、デザイン、安全、費用などの面で論議が沸き起こっています。なぜでしょうか。

・・・争点の一つは、「こんなに大きな施設が必要なのか」ということです。

槇文彦さん(85)も、産経新聞(10月9日付)のインタビューに応え、「無論、私は五輪そのものに反対なのではない」としたうえで、次のような疑問を呈しています。

「華やかな五輪の17日間の後も、競技場は50年、100年と世代を超えて維持管理し続けなければならない」

「なにしろ東京ドームの約1.5倍の人数、恒久的に8万人を収容できる巨大施設である。東京ドームならプロ野球試合をはじめ一定の需要が見込めるが、8万人を満たすパフォーマンス(ロックコンサートなど)はそう頻繁に行われるとは思えない」

槇氏はこのほか、周囲の道路アクセス能力などから、災害時に8万人の観客をスムーズに周縁に誘導できるのかといった、安全性の問題についても言及しています。・・・

・・・また、オリンピックのメイン会場という国家的なプロジェクトであるにもかかわらず、情報公開や国民の声を反映させる手続きが不十分な点についても疑問の声が上がっています。・・・

・・・国立競技場を管理運営する独立行政法人・日本スポーツ振興センター(JSC)は、2012年3月、計画の内容を検討するため、「国立競技場将来構想有識者会議」を設置しました。メンバーは佐藤禎一元文部次官をトップに、猪瀬直樹東京都知事や竹田恒和日本オリンピック委員会会長ら政界、スポーツ界関係者ら14人で、建築関係の専門家は、建築家の安藤忠雄さんだけでした。・・・THE PAGE

http://thepage.jp/detail/20131121-00000001-wordleaf

えっ?建築関係の専門家は安藤さんだけ?

これもビックリする記事でした。

なんか、昨日のTLで建築関係者?ジャーナリスト?の日記の一部なるものが流れていたんですが、その真偽のほどはわかりませんが

いわく

神宮前日記より「安藤忠雄さんから電話が入る。新国立競技場の件について質問する。当初のプログラムは文科省からの天下りで審査員が口を挟むことはできなかったそうだ。だとすれば安藤さんには何の責任もないはずだ」

さらに

神宮前日記より「僕としてはそもそも新国立競技場問題は賛成派か反対派を問わず公開で議論すべき問題であり建築界だけでなく広く社会に伝えるべきだと考えたのだがそのことに抗議するとは槇さんも意外に狭量である。陳謝のメールを送ってはみたものの何となく腑に落ちない対応になった。」

なに言ってんだ?この人

安藤さんから電話で愚痴を言われるほどの自分です、、とか言いたいのか

意図的に、すべては文科省のせいです、、とリークしようとしているのか、、

『安藤さんになんの責任もないはずだ』?

『槇さんも狭量だ』?

安藤さんが文部科学省の誰かのいいなりになってしまったんだって、

槇さんの料簡が狭いんだって、

事態のどこをどう見たらそんな風にとらえることができるんだろう?

ゼネコン関係の人なんですかね。

と思っていましたら、11月20日のコメント欄に次の情報がありました。

建築家の難波和彦さんの日記の一部だそうです。

(難波さんは安藤さんが東大を退官された後に研究室を引き継がれた関係もあるということでしょう。槇さんが狭量というのは、槇さんが難波さんのみに送ったつもりの賛同の誘いを、各位となっていたことで他の人に転送したため、苦情があったことについて狭量という意味だそうです。)

さて、コンペ審査の前にそもそも建て替えか改修かも含めて審議したという

「国立競技場将来構想有識者会議」なるものがどういう組織なのか、

そのメンバーは、文部科学省HPから過去報告書をさんざんあさっても、

なっかなか資料が見つからなかったのですが

やっとそのメンバーを見つけることができましたよ。

文部科学省の予算報告書を見るとこの会議に、

予算1億ついてたみたいです。

独立行政法人日本スポーツ振興センター 2/2 (PDF:846KB)

独立行政法人日本スポーツ振興センター (PDF:1341KB) - 文部科学省

設計料なんかも決まってるみたい。

10-1 平成26年度 概算要求主要事項1 (PDF:1465KB)

国立競技場将来構想有識者会が発足

東京都が招致を目指す2020年夏季五輪のメーン会場に想定されている国立競技場の将来的な活用策などを検討する「国立競技場将来構想有識者会議」が2012年3月6日発足した。

委員長には佐藤禎一国際医療福祉大大学院教授が就いた。施設を運営する日本スポーツ振興センターが設置した組織で、委員には建築家の安藤忠雄氏、石原慎太郎都知事ら14人が名を連ねる。同競技場は19年のラグビーワールドカップも視野に、改築して大規模化される予定。会議ではこれらの大会終了後も見据え、有効利用のあり方を検討していく。

国立競技場(新宿区霞ヶ丘町10-2)は、収容人員を現在の5万4000人から8万人以上の規模に拡大するため、改築が検討されている。

所管する文部科学省は、12年度予算案に調査費1億円を計上。

20年五輪の東京招致委員会は、改築費用を1000億円と見積もっている。

改築に当たっては、全天候型ドーム構想も浮上している。

現在の敷地面積は約7・2ha。

スタンド規模はRC一部S造5階建て延べ2万5346㎡で、1958年に竣工した。

設計は建築家・片山光生が手掛け、大成建設が施工した。

有識者会議の委員は次のとおり(敬称略)

安西祐一郎(日本学術振興会理事長)

安藤忠雄(建築家)

石原慎太郎(都知事)

遠藤利明(20年オリンピック・パラリンピック日本招致議員連盟幹事長、衆議院議員)

小倉純二(日本サッカー協会会長)

河野洋平(日本陸上競技連盟会長)

佐藤禎一(国際医療福祉大大学院教授)

鈴木寛(スポーツ議員連盟幹事長、参議院議員)

鈴木秀典(日本アンチ・ドーピング機構会長)

竹田恆和(日本オリンピック委員会会長)

張富士夫(日本体育協会会長)

都倉俊一(作曲家、日本音楽著作権協会会長)

鳥原光憲(日本障害者スポーツ協会会長)

森喜朗(日本ラグビーフットボール協会会長、衆議院議員)

建設通信新聞

http://kensetsunewspickup.blogspot.jp/2012/03/blog-post_4394.html

建築関係の専門家は安藤さんだけっていうのは本当でした。

基本みなさんスポーツ関係とかの方々がメインですね。

というより、なぜこの根本的な基本方針を話し合うという組織のメンバーがこんなんなんだろう。

都市計画の専門家もいない、建築学会の会長とかもいないし、環境関連や防災の専門家もいない。

第一、座長の方がどういった方なのか国際医療福祉大という組織は九州の大川にある高木病院を母体とするようなんですが、そこがどう国立競技場の将来構想とからむのか。

都倉俊一さんもJSRACの会長ということですが、そこがどう国立競技場の将来構想に関係するんでしょうか、ジャニーズのコンサートには関係するんだと思いますが。

まったくわからない。

このメンバーでは、やっぱり建築にからむことは、

コンペの開催前から安藤さんの意見じゃないですか。

文部科学省からの天下りによって口をはさむことができない、、ってどの口が言ってるんだろう。

それとも、この14人のメンバーは文部科学省がもってくる書類に判子を押す役目しか、与えられなかったとでもいうのでしょうか。

もし、そうなら世界の安藤さん!どうか堂々とそう発言してください。

「文部科学省の役人と天下りに脅されて何も言えなかったんだ、ヤツらはとってもヒドイんだ」と

それならそれで、国土交通省も含めて建築業界全体で一丸となって、文部科学省を攻めるべきだと思います。

ほんとに、東京五輪会場の新国立競技場、なんでもめてんだろう?

またマクラが長すぎて本題にいけなかったので、続きは明日。

明日で最終にします。

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 1

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 2

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 3

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 4

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 5

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 6

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 7

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 8

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 9

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について10

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について11

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について12

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について13

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について15

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 1

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 2

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 3

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 4

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 5

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 6

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 7

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 8

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 9

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について10

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について11

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について12

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について13

とりあえず話し合うらしいですね。

国立競技場改築で26日に有識者会議 JSC

国立競技場は周辺施設も含めた整備費が最大で約3千億円になると試算され、JSCは付帯的な設備の簡素化による費用圧縮を検討してきた。関係者によると、コスト削減を進めるため、新競技場の特徴となっている開閉式の屋根についても必要性が検討課題に挙がっているという。

msn 産経ニュース

http://sankei.jp.msn.com/sports/news/131123/oth13112317540007-n1.htm

また「有識者会議」か、

今度のメンバーはどういった人選になるのでしょうか

「有識者会議は建築家の安藤忠雄氏らで構成」と発表されているのだから、

文部科学省主導でなんにも口出しできないから責任はない、とはやはり言えないと思うんだ。

もうひとつ

床面積2割減どまり 新国立競技場 デザイン維持

二〇二〇年東京五輪のメーン会場となる新国立競技場(東京都新宿区)が巨大すぎると指摘される問題で、見直しを進める日本スポーツ振興センター(JSC)が、最終的な延べ床面積の削減を全体の約二割にとどめる方針であることが、同センターの関係者の話で分かった。それでもロンドンやアテネ五輪の二倍前後の特大サイズになり、明治神宮外苑の美観への影響は避けられないため、さらに論議を呼びそうだ。

・・・・建設計画をめぐっては、建築家の槇文彦さん(85)ら百人の識者が修正を求める要望書を文部科学省やJSCなどに提出。作家の森まゆみさん(59)らも景観の保存を求める活動を始めている。・・・・

・・・・しかし、英国人建築家ザハ・ハディドさんの斬新なデザインがネックとなり、高さを大幅に下げるなどの抜本見直しは、現段階で見送られる見通しだ。・・・

・・・・JSC関係者は「建設費は原則として延べ床面積に応じて決まるため、(建設費を削減するには)面積を減らす必要があった。スケジュールを考えるとデザインの再検討は不可能で、これがギリギリの数字」と述べた。・・・・

東京新聞 11月17日

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2013111702000126.html

ふ~む、2割削減でいきなり3000億円→1800億円ってなんかつじつまが合いませんね。

ふつう2割削減なら、3000億円→2400億円ですよね。

2割引きでさらに7掛けでどうだ!ということなら、

じゃあはじめの3000億円はどっから出た数字なんだ?

もしかして、上海万博日本館のときのように曲面のポリゴンを減らす算段なのか。

どんな有識者なんだってことですよ。

彼らが減らすといってる2割の部分なんですけど、おそらくこの部分だと思います。建築物周辺に回してある人工地盤といわれる空中歩道部分です。

で、もう少しリアルな完成予想図もありました。

やっぱり!デカイよ。

地面からいきなり盛り上がっているし。

で、このCGでもまだ100mくらい引きの視点で作成してあるんですから、

実際に人間の目線からは、たぶんこんな感じだと思いますよ。

この写真は池尻大橋の駅前です。

現実の人的目線ではこの写真以上にアンダーな露出になります。

池尻大橋という場所は延々と246通りに首都高がかぶさっているんですが、

この高さでも15メートルくらいじゃないでしょうか

通り全体に広がるのは首都高がかぶさる逃げ場のない感じです。

都市化するうえで、高度成長期に既存大規模道路の上に高速を設置した事情はわかるんですが、

町田の駅前も空中遊歩道を歩くぶんにはいいんですが、

地上面を歩くとキツイです。

それでも、これらの場所の道路は外苑西通りよりも倍以上広いんですよ。

そして、そこに覆いかぶさる構造物はザハの半分以下でしかない。

それでも、こうなんです。

それと比較してみれば、現在の国立競技場は案外うまく設計してありますよね。

緑の中に円錐形の一部がシャープに展開して人工構造物と樹木の対比もイイ感じです。

なにより空との境目、スカイラインが磁器杯のふちのように美しいです。

で、前回より始めていた既存国立競技場は活かせないのか

とりあえずサブトラックの場所は見つけました。

次に8万人入れてみろ!

なのですが、果たして入るのか

これもですね、入りそうなんです8万人

前回のオリンピック時には7万2000人入れたみたいですが、

その後は一人一人の座席を広げる改修により5万339人だそうです。

改修により収容人員はどれくらい増やせるのか

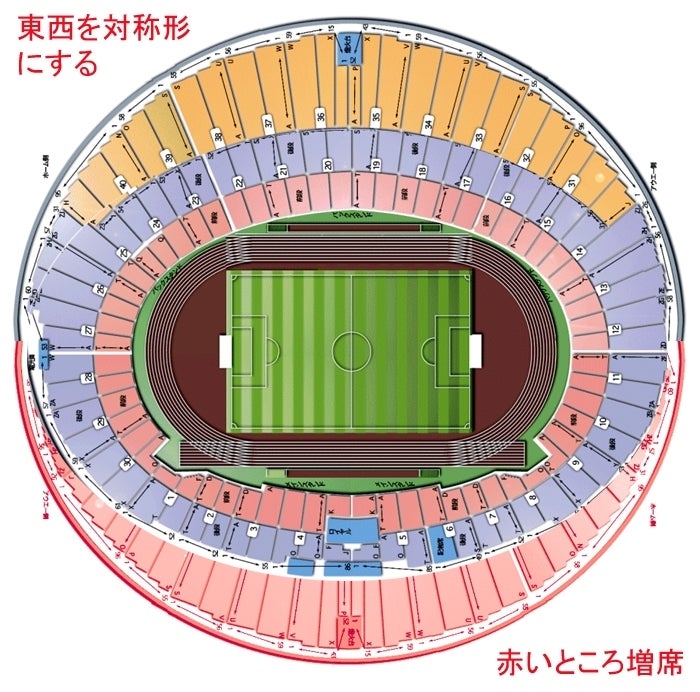

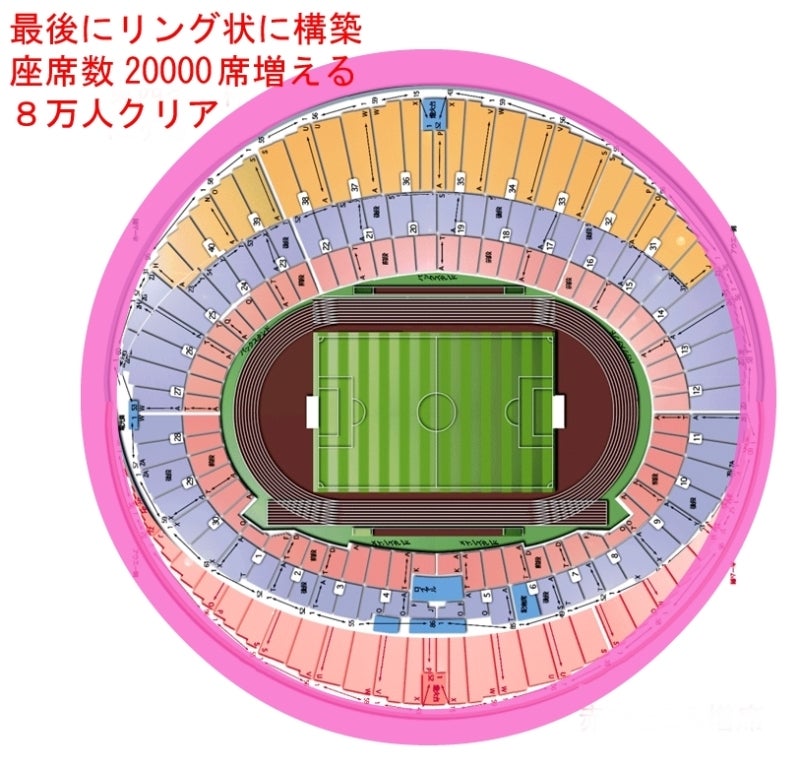

現在の国立競技場の平面計画がありました。

実は、前回のオリンピック時に増設して以来国立競技場は片側に膨らんだ変形の楕円をしているんですね。

この偏心した楕円を対称形にしてみたらどうなんだろう。

とやってみたのがこれです。

なんか、よさそうなんですけど。

これで席数どれだけ増えるのか、、

嵐コンサートの座席表がありました。

席数を数えてみるために35番と32番部分をチェックしてみると

こんな感じなので、35番-2000席、34番-1700、33番-1400、32番-1200、

31番-1000、そのあと徐々に細くなるまで1400席、

で片側8700席くらいなので、17400席くらいは追加できそうなんですね。

この偏心解消工事で、6万8000席くらいにはなるんではないか

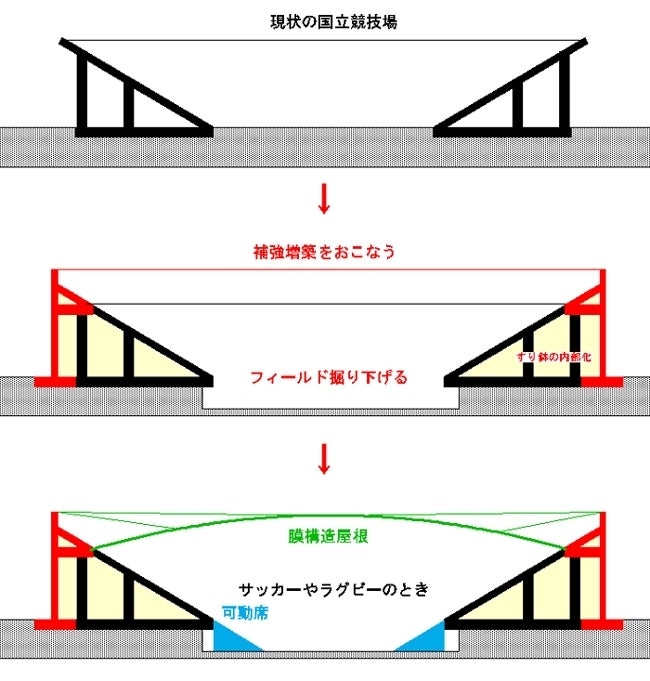

さらに、全体の構造補強も含めて最頂部にリング状の構造を構築すると、

8万人収容は軽くクリアできてしまう勢いなんです。

断面計画はこのようになります。

なんか今より5メートルくらい高くすれば済みそうなんですが、、

サッカーやラグビーファンに不評のフィールドへの距離も可動席で解決できるんじゃないでしょうか

なんか、これでいいんじゃないでしょうか。

これで解決なんじゃないですかね。

古いスタジアムを改修デザインによって現代的によみがえらせた具体的ケースとしてイギリスの建築家マイケル・ホプキンスという人の事例なんかもあります。

この人は、古い技術と最新の技術を組み合わせて元あった建物をそれ以上の価値あるものに生まれ変わらせる仕事で建築のツウ好みの人です。

参考:マイケル・ホプキンスとは

箱モノの経済学とはなにか①

箱モノの経済学とは何か②箱モノと地域資産

箱モノの経済学とは何か③意匠の可能性

実は、この既存国立競技場を改修してバージョンアップすることは、

今回オリンピックのためだけじゃないのです。

日本の建築土木産業においても、

国家の経済政策においても非常にプラスの効果があるのです。

それは!既存建築土木構築物のストック活用の指針づくりにつながるからです。

僕が、あえてリファインという言葉を使っているのは、

青木茂さんの活動を念頭に置いているからなのです。

既存建物の改修によるストック活用というのは最近よく聞くと思うのですが、

それを妨げているのは実は技術論ではありません。

首都高速とか橋梁の耐震改修を見ていればわかると思うのですが、

築50年くらいを経ていても、劣化したコンクリート構造物の増強や耐震化というのは技術的には、さまざまな方法論がすでに確立されています。

それを妨げているのは、建築行政の政策的な問題からくる経済問題なんです。

建築物の価値というのは、新築時から徐々に償却されていくように設定されています。また、建築物の技術的評価や価値状況を把握するのがその建物のスペックといいますか耐用年数なんですね。それが、時代的変遷によって現時点での要求仕様に追いついていない古い建物が数多くあります。

全国で公共施設1万5000棟が震度6強で倒壊の恐れがあるともいわれております。

全国の自治体庁舎やマンションなど大型建物の耐震化が遅れている。

会計検査院は9日、自治体所有の公共施設のうち、国の耐震基準を満たさず、

震度6強の地震で倒壊する懸念のある建物が1万5479棟に上るとの調査を公表した

http://www.nikkei.com/article/DGXNASGC09013_Z01C13A0EA1000/

直せばいいじゃん。

と簡単に考えがちなのですが、そうもいかない。

なぜなら、その建物がどれくらい状況悪くてどれくらいの治療が必要か

について技術的には評価できますが、そこにおける資産評価ができないから、

投資が不可能というのが実情なんです。

特に、建築物の新築時の元データの根拠となる建築確認申請ですが、

これが、過去数十年実にいいかげんだったからなんです。

確認時と完成時で食い違っている建物が多い、完成検査を受けていない建物も多い、さらには当時の建築確認申請書とか設計図書が残っていない。

それが実情です。

だから、建築関係者は古い建物を触りたくないんです。

たとえば、どこのだれが設計し施工したかわからない建物を、今自分がある程度の状況判断をしてそれへの対応を考えてしまうと、元の見立てが違っていたときに、過去の見ず知らずの人間のミスや欠陥も背負ってしまうことになるからです。

だから、誰も既存ストック活用はしたくない、見ず知らずの過去の人間の仕業のことまで責任取りたくない。

新築でかっこよくやりたい、96%の設計者はそんな考えをしています。

それに敢然と挑んでいるのが青木茂先生なんです。

最近はTVや雑誌等でも取り上げられるようになって知名度も上がってきましたが、僕は元新建築編集長の石堂威さんから紹介いただいて、もう10年以上前から青木先生と懇意にしていただいていて、ずっと先生の活動に触れさせてもらっていました。

特に青木先生が凄いのは、建築確認申請もない、元の設計図もない、なんの根拠もない昔の建物を再調査して、図面を復元し、その図面を行政に認めさせ、

認めさせたうえで、現状の欠陥とその改善方法を再設計し、再度確認申請を取り直し、金融機関から融資を引き出す、という離れ業をやってのけているのです。

日本の建築行政は新築中心に組み上げられているため、そのような対応窓口も対応の部門もないにもかかわらずです。

その流れや仕組みは、今まで誰もやったことがなかったので、既存法規の再解釈を慎重に進めながら、すべて経験と話し合いと説得によって正攻法で粘り強く築きあげられたものです。

青木先生はこの手続きの流れや対応方法もすべて公開されているのですが、追随者がなかなか現れず、今のところ、青木先生だけの特殊解にとどまっているのです。

新築じゃないと建築のデザイン賞がもらえないから、大変だからみんなやらないんです。

それを、今回、「改修じゃ無理なんで新築します~」とか言っている国立競技場で、国の物件で取組むことができれば、リファインへの法整備や行政手続きの合理化が進むはずなんです。

特に、公共物件でリファインが進みにくい理由のひとつに、当時の設計者が行政マンであったこともあります。役所で設計して役所で工事監理をしていたため、古い建物の調査過程で、強度不足や鉄筋量の不足、欠陥工事が発覚するのを恐れているからです。

もし、40年前の鉄筋抜き取りがバレたら、、工事現場に見にも行ってなかったことがバレたら、安い海砂を使っていたことがバレたら、当時の担当者はとうに引退しているにもかかわらず、現在の担当者はモメごとがイヤなのです。

それでも、一部の地方公共団体の建築課の職員さんの中からは、徐々に意識改革が起きていて、青木先生にレクチャーを受けたいといった動きもあります。

それを、後押しできるのが、今回、オリンピックに合わせて国立競技場を改修して生まれ変わらせることで、制度と評価の整備をおこない、既存不適格について適切に処置するならば当時の担当者を追い込まないように、国からお墨付きを出すことなんです。

そうすれば、各地方の建物にかかわる設計士の方々にも個人的冒険心を必要としなくなり、1万5000棟の改修工事も進み、古い建物を活かしながら再活用する動きが活発化します。

特に、日本という国は建築士がいっぱいいるんです。

これは諸外国に比べて強烈な強みなんです。

北海道から沖縄まで、建築や土木の技術者があまねく遍在しているんです。

だから!東北大震災の後だってすぐ道路が通ったり、堤防が治ったりしているんです。そんな建築・土木系の技術者をもっともっと活用しましょうよ。

国土強靭化政策というのは、日本全土でおこなわなければならないんですよ。

南北に長く海岸線をもち諸島までくまなくインフラでつなぎ、日本全土ほとんどのエリアで情報も流通も同じ条件にできたのは、高度成長期に活躍した建築・土木のおっちゃんたちのおかげなんですよ。

都心で首都高速だけ強くすればいいってもんではないんです。

もちろん、民間の建築にもその効果は作用します。

既存不適格建物で減価償却されている建築物は価値ゼロなわけですから、

それを再生できるなら、ほとんどのケースで投資効果はあります。

しかも、リファイン建築なら工期も施工費用も新築の半分から7割くらいで抑えられるでしょう。全然あわてる必要もない。

特に、今回の国立競技場をリファインでおこなうなら、オリンピックイヤーまでずっと、国立競技場を使用しながら施工できます。

費用も元々新築で1000億とかいっていたわけですから、700億円で済みます。

オリンピックイヤーまであと7年ありますが、その間稼働を続ければ毎年20億の売り上げがあるわけですから、新築とリファインなら雲泥の差が出ることでしょう。

しかも、この青木茂先生の活動を真っ先に評価していたのが石堂威さんと、建築評論家で歴史家で今回新国立競技場の審査員に名を連ねていらっしゃる鈴木博之先生なんです。

僕は知っています。鈴木先生は、全国に存在する高度成長期に建設されたなんの変哲もない建築をよみがえらせる青木先生の活動がこれからの日本の建築文化には不可欠の存在として、10年以上前から陰に日向に応援されていました。そんな立派な先生なんです。

だから、今回の新国立競技場のコンペでどういう経緯で鈴木先生や内藤先生がこのような事態に巻き込まれてしまっているのか、さっぱり解せないんです。

なぜそうなっていて、なんの発言もできなくなってしまっているのか

見直しましょうよ。

今回のコンペの始まりもプロセスも結果もまっ黒すぎますよ。

で、あらたに声を上げましょう。

たとえば、青木先生を監修アドバイザーにして、リファイン前提のコンペを今度は全世界からフリーに応募してもらったらどうなんでしょう。

審査員もマイケル・ホプキンスさんも呼びましょうよ。

で、今回来ていないロジャースもフォスターもこのままぼったくりさせておくんじゃなくて、今度こそ審査してもらいましょうよ。

ザハにはもう賞金払ったんだから、リニアモーターカーの駅でも頼んでおけばいいじゃないですか。

それで、もし、誰も知らないまったくの新人がなんのバックボーンもないまま登場し素晴らしいアイデアを出してくれれば、きっとその提案は建築文化の歴史に刻まれることは間違いないんです。

終わり

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 1

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 2

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 3

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 4

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 5

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 6

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 7

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 8

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について 9

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について10

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について11

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について12

新国立競技場の建設コンペをめぐる議論について13